1、阅读题 阅读下面的文段,回答后面问题

自然界事物纷纭错杂,人能不为之迷惑,赖有两种发现,一是条理,一是分寸。条理是联系线索,分寸是本末轻重。有了条理,事物才能分别类居,不相杂乱;有了分寸,事物才能尊卑定位,各适其宜。条理是横面上的秩序,分寸是纵面上的等差。条理在大体上是纯理活动的产品,是偏于客观的;分寸的鉴别则有赖于实用智慧,常为情感意志所左右,带有主观的成分。别条理,审分寸,是人类心灵的两种最大的功能。这两种活动有时相依为用,但是别条理易,审分寸难。一个稍有逻辑修养的人大半能别条理,审分寸则有待于一般修养。它不仅是分析,而且是衡量;不仅是知解,而且是抉择。“厩焚,予退朝,曰‘伤人乎?’不问马”这件事本很琐细,但足见孔子心中所存的分寸,这种分寸是他整个人格的表现。

所谓审分寸,就是辨别紧要的与琐屑的,也就是有正确的价值意识。价值意识对于人生委实重要。人生一切活动,都各追求一个目的,我们必须先估定这目的有无追求的价值。如果根本没有价值而我们去追求,只追求较低的价值,我们就打错了算盘,没有尽量地享受人生最大的好处。有正确的价值意识,我们对于可用的力量才能作最经济的分配,对于人生的丰富意味才能尽量榨取。人投生在这个世界里如入珠宝市,有任意采取的自由,但是货色无穷,担负的力量不过百斤。有人挑去瓦砾,有人挑去钢铁,也有人挑去珠玉,这就看他们的价值意识如何。

价值意识的应用范围极广。凡是出于意志的行为都有所抉择,有所排弃。在各种可能的途径之中择其一而弃其余,都须经过价值意识的审核。小而衣食行止,大而道德学问事功,无一能为例外。艺术活动通常分欣赏与创造。欣赏全是价值意识的鉴别,艺术趣味的高度全靠价值意识的强弱。趣味低,不是好坏无鉴别,就是欢喜坏的而不了解好的。趣味高,只有真正好的作品才够味,低劣作品可以使人作呕。艺术方面的爱憎有时更甚于道德方面的爱憎,如果说 a 还 ?b ,那么 ?c 则 d 。至于艺术创造更步步需要谨严的价值意识。在作品酝酿中,许多意象纷呈,许多情致泉涌,当兴高采烈时,它们好像八宝楼台,件件惊心夺目,可是实际上它们不尽经得起推敲,艺术家必能知道割爱,知道剪裁洗练,才可披沙拣金。这是第一步。已选定的材料需要分配安排,每部分的分量有讲究,各部分的先后位置也有讲究。凡是艺术作品必有头尾和身材,必有浓淡虚实,必有着重点与陪衬点,“譬若北辰,居其所,而众星拱之。”艺术作品的意思安排也是如此。这是第二步。选择安排可以完全是胸中成竹,要把它描绘出来,传达给别人看。一个意思常有几种说法,都可以说得大致不差,但是只有一种说法,可以说得最恰当妥贴。艺术家对于所用语言必有特殊敏感,觉得大致不差的说法实在是差以毫厘,谬以千里,并且在没有碰到最恰当的说法以前,心里就安顿不下去,他必肯呕出心肝去推敲。这是第三步。在实际创造时,这三个步骤虽不必分得如此清楚,可是都不可少,而且每步都必有价值意识在鉴别审核。每个大艺术家必同时是他自己的严厉的批评者。一个人在道德方面需要良心,在艺术方面尤其需要良心。良心使艺术家不苟且敷衍,不甘落下乘。艺术上的良心就是谨严的价值意识。

1.第一自然段有关“条理”和“分寸”的论述,除了证明“别条理,审分寸,是人类心灵的两种最大的功能”这个观点外,还证明了另外一个观点。这个观点在原文中的表述就是

?。(2分)

2.“审分寸则有待于一般修养”一句中的“一般”的意思是。

(2分)

[? ]

A.普通? B.同样? C.起码? D.全面

3.从上下文看,作者引用“厩焚,予退朝,曰‘伤人乎?’不问马”这一史实,是为了论证:(2分)? [? ]

A.审分寸要有正确的价值意识

B.人与马相比,人比马更重要

C.孔子具有高尚的人格

D.分寸是一个人的整个人格的表现

4.把最能体现第二自然段议论中心的一句话找出来,写在下面的横线上。(2分)

5.第二自然段使用了两种主要的论证方法,这就是:(2分)

?和?

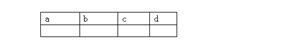

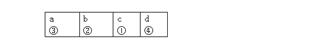

6.下列四个短语是从文中a、b、c、d处摘出来的,把它们复原(请将短语前的序号填在相应字母的下面的方格内)。(2分)

①趣味的低劣?②可以原谅?③行为的失检?④无可容恕

7.第三自然段论述了谨严的价值意识在艺术创造三个步骤中的作用,其中:(2分)

第一步侧重论述了它在?中的作用

第二步侧重论述了它在?中的作用

第三步侧重论述了它在?中的作用

(尽量用文中词语组合作答,每一步的答案不得超过6个字)

8.从全文文意看,下列说法全部正确的一组是。(2分)

①一般来说,纯理活动偏重于别条理,艺术活动偏重于审分寸。

②艺术活动在“道德学问事功”三种行为中属于“事功”的一类。

③正确地鉴别事物的“等差”有赖于人的价值意识。

④艺术家的良心对艺术创造的每一步都是十分重要的。

⑤“譬如北辰,居其所,而众星拱之”,形象地论证了“艺术作品必有头尾和身材,必有浓淡虚实,必有着重点与陪衬点”的道理。

A.①②③? B.①②④? C.②③④? D.③④⑤

参考答案:

1.别条理易,审分寸难

2.D

3.A

4.价值意识对于人生委实重要

5.对比论证、比喻论证

6.

7.第一步:选择材料(或剪裁洗练材料)

第二步:安排结构(或分配安排材料)

第三步:推敲语言

8.B

本题解析:

无

本题难度:简单

2、阅读题 阅读下面文章,完成以下题目

时?光

冯骥才

①今晚突然停电,摸黑点起蜡烛。烛光如同光明的花苞,宁静地浮在漆黑的空间里;室内无风,这光之花苞便分外优雅与美丽;些许的光散布开来,朦胧依稀地勾勒出周边的事物。没有电就没有音乐相伴,但我有比音乐更好人伴侣——思考。

②可是对于生活最具悟性的,不是思想者,而是普通大众。比如大众俗语中,把临近年终这几天称作“年根儿”,多么真切和形象!它叫我们顿时发觉,一棵本来是绿意盈盈的岁月之树,已被我们消耗殆尽,只剩下一点点根底。时光竟然这样的紧迫、拮据与深浓……

③一下子,一年里经历过的种种事物的影像全都重叠地堆在眼前。不管这些事情怎样庞杂与艰辛,无奈与突兀,我更想从中找到自己的足痕。从春天落英缤纷的京都小院到冬日小雨中的雅典德尔菲遗址;从重庆荒芜的红卫兵墓到津南那条神奇的蛤蜊堤;从一个会场到另一个会场,一个活动到另一个活动中,究竟哪一些足迹至今清晰犹在,哪一些足迹杂沓模糊甚至早被时光干干净净一抹而去?

④我瞪着眼前的重重黑影,使劲看去。就在烛光散布的尽头,忽然看到一双眼睛正直对着我。目光冷峻锐利,逼视而来。这原是我放在那里的一尊木雕的北宋天王像。然而此刻他的目光却变得分外有力。他何以穿过夜的浓雾,穿过漫长的八百年,锐不可当、拷问似地直视着任何敢于进他瞧上一眼的人?显然,是由于八百年前那位不知名的民间雕刻工传神的本领、非凡的才气;他还把一种阳刚正气和直逼邪恶的精神注入其中。如今那位无名雕工早已了无踪影,然而他那令人震撼的生命精神却保存下来。

⑤在这里,时光不是分毫不曾消逝么?

⑥植物死了,把它的生命留在种子里;诗人离去,把他的生命留在诗句里。

⑦时光对于人,其实就是生命的过程。当生命走到终点,不一定消失得没有痕迹,有时它还会转化为另一种形态存在或再生。母与子的生命的转换,不就在延续状整个人类吗?再造生命,才是最伟大的生命奇迹。而此中,艺术家们就是最幸福的一种。他们能用自己的生命去再造一个新的生命。小说家再造的是代代相传的人物;作曲家再造的是他们那个可以听到的迷人而永在的灵魂。

⑧此刻,我的眸子闪闪发亮,视野开阔,房间里的一切艺术珍品都一点点地呈现。它们不是被烛光照亮,而是被我陡然觉醒的心智召唤出来的。

⑨其实我最清晰和最深刻的足迹,应是书桌下边,水泥的地面上那两个被自己的双足磨成的浅坑。我的时光只有被安顿在这里,它才不会消失,而被我转化成一个个独异又鲜活的生命,以及一行行永不褪色的文字。然而我一年里把多少时光抛入尘嚣,或是支付给种种一闪即逝的虚幻的社会场景,甚至有时属于自己的时光反成了别人的恩赐。检阅一下自己创造的人物吧,掂量他们的寿命有多长。艺术家的生命是用他艺术的生命计量的,每个艺术家都有可能达到永恒,放弃掉的只能是自己。是不是?

⑩迎面那宋代天王瞪着我,等我回答。

11我无言以对,尴尬到了自感狼狈。

12忽然,电来了,灯光大亮,事物通明,恍如更换天地。刚才那片幽阔深远的思想世界顿时不在,惟有烛火空自燃烧,显得多余,再看那宋代的天王像,在灯光里仿佛换了一个神气,不再那样咄咄逼人了。

13我也不用回答他,因为我已经回答自己了。

小题1:..第2段对“年根儿”的叙述,在文中具有什么作用?(4分)

答:?

小题2:..结合上下文,说说北宋天王木雕像保存的“令人震撼的生命精神”具体指什么?(4分)

答:?

小题3:..第4—7段,说明“生命可以永恒”一这观点时,用了哪些论据?使用这些论据有什么好处?(5分)

答:?

小题4:..“我已经回答自己了”,从全文看,作者的答案是什么?(4分)

答:?

小题5:..从下列题目中任选一个,写300字左右的赏析短文。(16分)

(1)赏析《时光》的结构安排的技巧

(2)赏析《时光》的表现手法

参考答案:小题:.以此证明普通大众对生活最具悟性;(2分)引出时光易逝和对一年的经历的反思,为下文的议论作铺垫。(2分)

小题:.无名雕工的传神本领和非凡才气。(2分)作品传达的刚阳之气和直逼邪恶的精神。(2分)

小题:.论据:雕刻艺人通过精湛的作品得以不朽,植物的生命留在种子里,诗人的生命留在诗句里,人类通过母子生命和转换得以延续,小说家可以通过再造世代相传的人物而不朽,作曲家可能因再造迷人而永在灵魂而不朽。(2分,少一个例子扣0.5分,扣完为止)

好处:①用多个论据多角度证明了作者的观点,充分有力;②多以艺术家为例,说明艺术工作才可以以自己的艺术创作来达到生命的永恒,针对性强;③为引出下文和者的反思作铺垫。(3分,1点1分)

小题:.(1)作者认为,艺术家的生命是用他艺术的生命计量的,他们可以通过创作不朽的作品来实现生命的永恒。(2分)

(2)艺术家能否达到永恒,取决于自身的努力,作为艺术家不能虚度光阴,放弃艺术创作。(2分)

小题:.赏析示例(1)

赏析《时光》的结构安排的技巧

本文首尾呼应,中间环环相扣,全文结构严谨。

作者从停电燃烛起笔,引发思考,以来电打断思考收尾,前后呼应,首尾圆合。中间紧扣“思考”,按时间顺序行文,思路明晰。作者先从“年根儿”说起,一开始就切入正题,并由此引出对一年的经历的回忆,想从中找到自己的足痕,却非常茫然。接着从眼前的一尊传神的木雕中顿悟生命精神的永存,得出生命能以另一种形态存在或再生,艺术家可以通过创造出永恒的作品来实现生命的不朽的结论,点时主旨。进而领悟到自己应当把时光用在文学创作上,写出不朽的文字;并且为自己过去的一年里把大量时光抛入尘嚣,或是支付给种种一闪即逝的虚幻的社会场景感到羞愧,巧妙地照应了前文。

赏析示例(1)

赏析《时光》的表现手法

本文采用以小见大的手法,通过对一尊小小的木雕的刻画和思考,揭示出“生命可以永恒”的道理。

作者选取烛光中一尊木雕的北宋天王像,撇开其余,而集中笔力刻画其双眼:“目光冷峻锐利,逼视而来”,“分外有力”,“锐不可当、拷问似的直视着任何敢于朝他瞧上一眼的人”。作者并未就此打住,透过这尊木雕挖掘出潜藏在背后的内容:这尊艺术品的作者具有“传神的本领、非凡的才气”,他“把一种阳刚正气和直逼邪恶的精神”注入了木雕之中;这尊艺术品已有八百年的历史,木雕的作者早已了无踪影,但他那令人震撼的生命精神却保存下来。作者绕过生硬的说教,将抽象的道理具体化,给读者以深刻的印象,收到了很好的艺术效果。

作者善于从小事着笔,借一次停电事件挖掘出深刻的生活领悟,由事即理,以小见大,表现了高超的艺术技巧。

本题解析:无

本题难度:一般

3、阅读题 简述在欧也妮的生日那天,有哪些人陆续来到葛朗台家?他们的目的是什么?(第一章:中产阶级的面孔)

参考答案:

欧也妮生日那天,克罗旭一家首先来到葛朗台家的堂屋,献上一大束索漠城少有的鲜花,并拥抱亲吻欧也妮祝她生日快乐;紧接着台.葛拉桑一家也来了,他们带来了一只装有此地甚至欧洲都很少见的好望角铁树和刻有欧也妮名字的镀金针线匣子,使得欧也妮异常兴奋.两家明争暗斗,目的都是为了在葛朗台面前献殷勤,以取得和葛朗台联姻并最终占有葛朗台财产的目的.正在他们谈论时,从巴黎来的查理因父亲破产而被他的父亲安排到索漠的葛朗台家,他的英俊外表引起了克罗旭和台.格拉斯两家人的惊慌。

本题解析:考查对作品的构思的主要内容把握能力,要结合本小说的主题理解分析。

本题难度:一般

4、阅读题 现代文(文学类)阅读(21分)

你在大雾里得意忘形

铁凝

⑴那时的清晨我在冀中乡村,在无边的大地上常看雾的飘游、雾的散落。看雾是怎样染白了草垛、屋檐和冻土,看由雾而凝成的微小如芥的水珠是怎样湿润着农家的墙头和人的衣着面颊。雾使簇簇枯草开放着簇簇霜花,只在雾落时橘黄的太阳才从将尽的雾里跳出地面。于是大地玲珑剔透起来,于是不论你正做着什么,都会情不自禁地感谢你拥有这样一个好的早晨。太阳多好,没有雾的朦胧,哪里有太阳的灿烂,大地的玲珑??

⑵我在新迁入的这座城市度过了第一个冬天。这是一个多雾的冬天,不知什么原因,这座城市在冬天常有大雾。城市因为有了雾,会即刻实在地不知所措起来。路灯不知所措起来,天早该大亮着,灯还大开着;车辆不知所措起来,它们不再是往日里神气活现的煞有介事,大车、小车不分档次,都变成了蠕动,城市的节奏便因此而减了速;人也不知所措起来,早晨上班不知该乘车还是该走路,此时的乘车大约真不比走路快呢。

⑶我在一个大雾的早晨步行着上了路,我要从这个城市的一端走到另一端。我选择了一条僻静的小巷一步步走着,我庆幸我对这走的选择,大雾引我走进了一个自由王国,一切嘈杂和一切注视都被阻隔在一米之外,一米之内才有了“白茫茫大地真干净”的气派,这气派使我的行走不再有长征一般的艰辛。

⑷为何不作些腾云驾雾的想像呢?假如没有在雾中的行走,我便无法体味人何以能驾驭无形的雾。一个“驾”字包含了人类那么多的勇气和主动,那么多的浪漫和潇洒。雾能被你步履轻松地驾驭,这时你驾驭的又何止是雾?你分明在驾驭着雾里的一个城市,雾里的一个世界。为何不作些黑白交替的对比呢?黑色也能阻隔嘈杂和注视,但黑夜同时也阻隔了你注视你自己。只有大雾之中你才能够在看不见一切的同时,清晰无比地看见你的本身。

⑸于是这阻隔、这驾驭、这单对自己的注视就演变出了你的得意忘形。你不得不暂时忘掉“站有站相,坐有坐相,走有走相”的人间训诫,你想到的只有走得自在,走得稀奇古怪。

⑹我开始稀奇古怪地走,先走他一个老太太赶集:脚尖向外一撇,脚跟狠狠着地,臀部撅起来;再走他一个老头赶路:双膝一弯,两手一背——老头走路是两条腿的僵硬和平衡;走他一个小姑娘上学:单用一只脚着地转着圈儿地走;走他一个秧歌步:胳膊摆起和肩一样平,进三步退一步;走个跋山涉水,走个时装表演,走个青衣花旦,再走一个肚子疼。推车的、挑担的、背筐的、闲逛的,都走一遍还走什么?何不走个小疯子?舞起双手倒着一阵走,正着一阵走,侧着一阵走。最后我决定走个醉鬼。我是武松吧,我是鲁智深吧,我是李白和刘伶吧……原来醉着走才最最飘逸,这富有韧性的飘逸使我终于感到了我自己。

⑺我在大雾里醉着走,直到突然碰见迎面而来的一个姑娘——你,原来你也正踉跄着自己。感谢大雾使你和我相互地不加防备,感谢大雾使你和我都措手不及。于是你和我不得不继续古怪着自己擦身而过,你和我都笑了,笑容都湿润都朦胧,刹那间你和我就同时消失在雾里。

⑻当大雾终于散尽,城市又露出了她本来的面容。路灯熄了,车辆撒起了欢儿,行人又在站牌前排起了队。我也该收拾起自己的心思和步态,像大街上所有的人那样,“正确”地走着奔向我的目的地。

⑼但大雾里的我和大雾里的你却给我留下了永远的怀念,只因为我们都在大雾里放肆地走过。也许我们终生不会再次相遇,我就更加珍视雾中一个突然的非常的我,一个突然的非常的你。我珍视这样的相遇,或许在于它的毫无意义。

⑽然而意义又是什么?得意忘形就不具意义?人生又能有几回忘形的得意?

⑾你不妨在大雾时分得意一回吧,大雾不只会让你悠然的欣赏屋檐、冻土和草垛,大雾其实会将你挟裹进来与它融为一体。当你忘形地驾着大雾冲我踉跄而来,大雾里的我会给你最清晰的祝福。

小题1:文章开头为什么要描写“我”在冀中乡村看到的雾景?(5分)

小题2:请多角度赏析第⑥段的表达特色。(6分)

小题3:文中问:“得意忘形就不具意义?”请根据文意,简要分析“得意忘形”的含义及其意义所在。(4分)

小题4:文章题为“你在大雾里得意忘形”,但大量描写的是“我”的得意忘形,请结合全文探究作者这样安排的理由。(6分)

参考答案:

小题1:①文章开头对雾的描写展现了乡村大雾的飘游,湿润,使草垛 、屋檐、冻土等簇拥着霜花的天然的美丽。②营造一种宁静恬淡的氛围,与城市中大雾中的路灯、车辆等的“不知所措”形成对比,反衬出要在嘈杂的城市找到雾中的快乐与自由,实属不易。③表达了我对雾的喜爱, 奠定了全文的情感基调。④与结尾形成呼应。

小题2:①从修辞的角度分析:运用排比、反复、反问等的手法,形象地描写了“我”的各种走姿,表现“我”从开始稀奇古怪地走到最后欲疯欲醉的变化过程,活灵活现,生动传神。 ②从句式的角度分析:善用短句,加快语言节奏,极力表现“我”稀奇古怪的走姿的变化多端,千姿百态。③从语言风格的角度分析:描写、叙述相结合,多变的句式和修辞,使文段形成一种诙谐幽默的语言风格,表现了“我”驾雾行走时轻松雀跃的心情。

小题3:① 含义:“得意忘形”指表面是指在雾中无所顾及、不加防备、自由自在地行走,实则指一种注视自我,回归本真,放浪形骸,率性而为、自在欢乐的生命体验

② 意义:“得意忘形”是对“正确”人间训诫的有意抗拒;是打破刻板生活常态的“非常”改变;是人生路途中难得的放松;是卸去伪装,解放自我,获得自在生命体验的美妙境界。

小题4:①文章题目中的“你”泛指每一个人,含有“每个人都可以在大雾里得意忘形”的意味。“我”是“你”的一员,实写“我”的得意忘形,暗写每个人都可以达到的生命状态。②文章题目中的“你”既是泛指,也具体指“我”在雾中遇见的姑娘,“你”是和“我”一样在雾中“放肆”的人。作者塑造这个形象,意在使文中的“我”的形象具有普遍意义。。 ③文章大量写“我”得意忘形、放松自在的个体行为时,也穿插了对“你”(每个人) 生命状态的普遍意义的探寻,意在以点带面,增强吁请、号召的说服力,使文章具有感性之美,亦富悟理之妙。④文章题目中的“你”又指假定的读者,作者以第二人称增强了文章与读者交流沟通的亲切感,拉近了与读者的距离。以对“我”的得意忘形的具体描述,传达对自由人生境界的向往和对读者改变生命状态的真切期待。

本题解析:

小题1:这是一道语句作用题,答题时一般要从结构和内容两个方面分析其作用。这是一处景物描写,在结构上与结尾首尾呼应;在内容上则主要是营造氛围,奠定感情基调。

小题2:根据题干要求,要多角度分析本段的表达特色,而本题分值6分,因此可以从修辞、句式和语言风格三个角度分析。

小题3:本题考查对文章主题的理解,作为一篇散文,文章往往在最后卒章显志,答题时侧重在文章的结尾部分理解分析。

小题4:本题实际上考查的是文章中人称运用的作用。文中用第二人称“你”来写“我”,正是因为你中有我,以点代面,更具有代表性和典型性。

本题难度:一般

5、阅读题 阅读下面的文字,完成1~3题。

近年来,“通俗历史热”不断出现于媒体的报道之中。作为一种关涉史学的文化现象,我们有必要从历史学的角度对其进行考察。

“通俗历史热”是商品经济和文化教育发展到一定程度后定会出现的一种现象。实际上通俗历史并非“新生事物”,它以讲说形式流传的历史已经相当久远了。它广泛流行于民间,是民众了解过去、熟悉历史、满足自身历史求知欲的主要途径。一般情况下,这种历史的口头讲说是以十分平静的方式存在于民众的日常生活之中的,很少“走热”。但是,当商品经济趋于发达、文化教育发展迅速的时候,人们在从事赖以谋生的职业活动之外,带有文化色彩的业余需求会随之增长,对作为文化存在常见形态之一的历史知识,其“求解”欲望也会趋于强烈。这种社会需求的增长促使与时代发展息息相关的史学不得不进行必要的适对性调整,从而在隔尘绝俗的精英式研究之外,衍生出一种以满足公众意愿为基本出发点的通俗化的历史叙述--口头的或文字的,并作为用以“交换”的精神产品出现在市场之上而日益“走热”。两宋讲史及宋元平话的一度活跃便是其中典型的事例。在当今市场经济逐步成熟、文化教育普及程度大为提高、高等教育开始走向大众化的时代,人们的业余文化需求显著增长,久远的尘封旧事引起了人们日益浓厚的兴趣。这使通俗历史在当下有了“升温”的沃土,其“历史的贯性”开始充分显现出来。客观地说,对于广大民众而言,在古奥难懂的传统史著和“学术模式”的现代史书皆难“卒读”的情况下,通俗化的历史几乎成为他们“探寻过去”的唯一选择。

这种现象的出现,对史学终极功能的实现是非常有利的。史学的职任是记录人类社会的发展历程,总结其发展规律,以保证社会的良性运转,促进社会的文明与进步,满足人类社会发展的需求。这是史学作为一门学科的“终极追求”。这种目的追求决定了史学传播范围与学科效应的正比例关系,即传播范围愈广,对社会走向文明与进步、对推动人类社会发展所起的作用也愈大。而在社会道德的层面上,长久以来,史学都带有浓厚的“天职文化”色彩,视道德教化为天然职任。它通过“贬恶扬善”以优化民风,激活有利于社会进步与文明的向善意识,从而使俗静民和成为一种“常态”并最终惠及大众和社会。同时,历史知识的广泛传播,对社会整体智慧的提高也是不无裨益的。不可否认,中国古代很多具有普世性的行为规范与道义原则,只有用通俗的现代语言加以表达与阐释,才能使这种优秀的传统文化在今天最大限度地得到活化,成为社会道德与精神的组成部分。也就是说,“通俗历史热”促进了优秀传统文化在现代社会的有效传承,对史学社会功能的实现,对社会的文明与进步,都是极为有利的。正因为如此,通俗历史的讲说与著述之“趋热”,应当受到欢迎和鼓励。

当然,历史的通俗化不等于低劣化、庸俗化或文化的退化,这已经被历史所证明。“通俗历史热”的深入发展,要求通俗历史在外在形式变化的基础上,走向记述内容与历史观念等核心部分的变化。具体而言,就是要把讲说与记述的重点,由“庙堂”转向民间,由官场转向社会。更多地关注下层、关注民众,以体现史家应有的现伐眼光,这才是更高层次的、成熟形态的通俗历史。(摘编自李小树《关于“通俗历史热”的历史学考察》)

1.从原文看,下列关于“通俗历史热”在当今出现的原因的表述,不正确的一项是(? )

A.通俗历史以十分平静的讲说形式广泛流行于民间的历史已相当久远了。

B.市场经济和文化教育的迅速发展促使人们对业余文化的需求显著增长。

C.人们对久远的尘封旧事兴趣日益浓厚,对历史的“求解”欲望趋于强烈。

D.古奥难懂的传统史著和“学术模式”的现代史书,让广大民众难以“卒读”。

2.下列对原文内容的理解,不正确的一项是(? )

A.通俗历史以满足公众的意愿为基本出发点,作为一种用于“交换”的精神产品出现在市场之上,它的“走热”有着特定的社会文化背景。

B.为适应时代发展,满足广大民众在业余文化方面的追切需求,史学不得不走出隔尘绝俗的精英式研究误区,适时调整了研究目的和方式。

C.通过“贬恶扬善”的方式以优化民风,激活有利于社会进步与文明的向善意识,这是史学的“终极追求”在社会道德层面上的具体表现。

D.中国古代很多具有普世性的行为规范与道义原则,只有用通俗的现代语言加以表述与阐释,才能在今天得到最大限度的活化和有效传承。

3.下列对原文中作者观点的概括,正确的一项是(? )

A.“通俗历史热”可以扩大史学传播范围,传播范围越广,就越有利于社会整体智慧的提高,从而完成史学学科的全面建设。

B.既然通俗化的历史已经成为广大民众“探寻过去”的唯一途径,通俗历史讲说与著述的“趋热”就应当受到欢迎和鼓励。

C.在商品经济和文化教育发展到一定程度后,通俗历史就必然会“走热”,这种“走热”现象十分有利于史学终极功能的实现。

D.通俗历史应当由外在形式的变化走向记述内容与历史观念等核心部分的变化,以改变低劣化、庸俗化或文化退化的现状。

参考答案:1.A

2.B

3.C

本题解析:

本题难度:一般