| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高中语文基础知识《文言文阅读》试题强化练习(2019年最新版)(四)

①载能伺上意,颇承恩遇 ②承意探微,言必玄合 ③恣为不法,侈僭无度 ④凡累年,载长恶不悛,众怒上闻 ⑤权倾四海,外方珍异,皆集其门 ⑥轻浮之士,奔其门者,如恐不及 A.①②③ B.③④⑤ C.②④⑥ D.②③⑤ |

参考答案:

小题1:D

小题2:B

小题3:C

小题4:(1)(元载)善于奏事对答,肃宗嘉奖他,把有关国家大事都交给他来办理。(嘉:嘉奖。委:委托、交付。句意1分。)

(2)(元载)就贬低前贤,认为(天下人的)文才武略,没有谁比得上他。(是非:偏义于“非”,非议、贬损。以为:认为。才略:才能、谋略。句意1分)

(3)因此元伯和、元仲武等人才得以任意妄为。(故:因此。肆:放纵,任意行事。句意1分)

本题解析:

小题1:悛:悔改。

小题2:①是元载获得皇帝重用的原因;②是元载深合皇帝心意的原因;⑥是一些轻浮之士与元载勾结在一起,蝇营狗苟。

小题3:“唐代宗对他极为不满,立即除掉了他”不符合文意,代宗当时并没想治元载的罪,而是想让他悔改。元载不思悔改,变本加厉,作恶多端,触犯众怒,才让代宗下决心治他的罪。

小题4:略

本题难度:一般

3、阅读题 阅读下面的文字,完成后面的题。(5分)

(1)子曰:“君子矜而不争,群而不党。”(《论语?卫灵公》)

(2)子曰:“当仁,不让于师。”(《论语?卫灵公》)

小题1:谈谈你对“群而不党”的理解。(1分)

?

小题2:孔子的“矜而不争”与“当仁”而“不让”,这两种说法是否矛盾?试作分析。(4分)

?

?

参考答案:

小题1:合群团结但不结党营私。(意思相近即可)

小题2:不矛盾。“矜而不争”是指君子庄重自持而不争强好胜,不因私利与他人争逐;“当仁”而“不让”是指面临仁义之事就应当积极主动地去做而不推让。“不争”还是“不让”,关键取决于面对的事情是否符合“仁义”。(答出不矛盾给1分,答出含义给2分,答出区别给1分。)

本题解析:“群而不党”可从“党”字释义入手,据上句及语境,“党”为贬义,结党营私。至于第二小题的分析,应抓住句中“矜”与“仁”的理解:矜,此指庄重;仁,仁义。这里是从两个不同角度来讲的,不矛盾。

本题难度:一般

4、阅读题 阅读下面的文言文,完成小题。

樊姬者,楚庄王之夫人也。庄王即位,好狩猎,樊姬谏不止,乃不食禽兽之肉。王改过,勤于政事。王尝听朝罢晏,姬下殿迎之,曰:“何罢晏也?得无饥倦乎?”王曰:“与贤者俱,不知饥倦也。”姬曰:“王之所谓贤者何也?”曰:“虞丘子也。”姬掩口而笑。王曰:“姬之所笑何也?”曰:“虞丘子贤则贤矣,未忠也。”王曰:“何谓也?”对曰:“妾执巾栉十一年,遣人之郑、卫求贤女进于王,今贤于妾者二人,同列者七人,妾岂不欲擅王之爱宠乎?妾闻堂上兼女,所以观人能也,妾不能以私蔽公,欲王多见,知人能也。妾闻虞丘子相楚十余年,所荐非子弟则族昆弟,未闻进贤退不肖,是蔽君而塞贤路。知贤不进,是不忠;不知其贤,是不智也。妾之所笑,不亦可乎?”王悦。明日,王以姬言告虞丘子,丘子避席,不知所对。于是避舍使人迎孙叔敖而进之,王以为令尹,治楚三季而庄王以霸。楚史书曰:“庄王之霸,樊姬之力也。”此之谓也。

颂曰:樊姬谦让,靡有嫉妒。荐进美人,与己同处。非刺虞丘,蔽贤之路。楚庄用焉,功业遂伯。?(节选自《列女传·楚庄樊姬》)

小题1:下列句子划线词的解释不正确的一项是(3分)

A.妾岂不欲擅王之爱宠乎 擅:独占

B.遣人之郑、卫求贤女进于王 求:寻找

C.丘子避席,不知所对对:正确

D.楚庄用焉,功业遂伯伯:称霸

小题2:下列各组句子中,划线词的意义和用法相同的一组是(3分)

A.王之所谓贤者何也是寡人之过也

B.今贤于妾者二人若亡郑而有益于君

C.姬之所笑何也臣之壮也,犹不如人

D.楚庄用焉,功业遂伯焉用亡郑以陪邻

小题3:下列句子分别编为四组,全部直接表现樊姬“善于劝谏”的一组是(3分)

①樊姬谏不止,乃不食禽兽之肉

②王尝听朝罢晏,姬下殿迎之

③虞丘子贤则贤矣,未忠也

④遣人之郑、卫求贤女进于王

⑤(虞丘子)所荐非子弟则族昆弟,未闻进贤退不肖

⑥庄王之霸,樊姬之力也

A.①②④

B.②⑤⑥

C.①③⑤

D.③④⑥

小题4:下列对原文内容的分析和概括,正确的一项是(3分)

A.楚庄王得到贤妻良臣的辅助,又善于吸纳批评意见,知错就改,是春秋时代一个比较有作为的君王。

B.楚庄王的夫人樊姬毫无嫉妒之心,胸怀豁达,知人善任,举荐贤臣,历史上对她的评价很高。

C.虞丘子听了楚庄王转告樊姬对他的评价,马上以实际行动“进贤退不肖”,改正了任人唯亲的错误。

D.孙叔敖由樊姬推荐担任了楚国令尹,充分发挥了治国的才能,所以说樊姬对楚国的强大起了相当重要的作用。

小题5:把文言文阅读材料中划横线的句子翻译成现代汉语。(共10分)

(1) 何罢晏也?得无饥倦乎?(3分)

翻译:?

(2) 王以为令尹,治楚三季而庄王以霸。(3分)

翻译:?

(3)妾闻虞丘子相楚十余年,所荐非子弟则族昆弟,未闻进贤退不肖,是蔽君而塞贤路。(4分)

翻译:?

参考答案:

小题1:C

小题1:C

小题1:C

小题1:A?

小题1:

(1) 为什么散朝这么晚?恐怕您饥饿疲倦了吧?

(2) 楚庄王让孙叔敖担任令尹,治理楚国三年,楚庄王得以成为霸主

(3) 我听说虞丘子担任楚国丞相十余年,推荐的不是自己的子弟就是同族的兄弟,没有听说他推荐贤人斥退不贤的人,这样做是蒙蔽国君而堵塞贤人进身的路。

本题解析:

小题1:对:对答

小题1:? A.也:疑问语气词/判断句的标志B.于:介词,比/对? C.都是取独D.焉:句末语气词/怎么

小题1:②④写樊姬对王的逢迎,⑥写对庄王之霸的鼎力相助。

小题1:B.文中并没有写樊姬“举荐贤臣”,只有推荐美人。C.文中只写虞丘子“进贤”有写他“退不肖”。D.孙叔敖是虞丘于推荐给楚庄王,由楚庄王决定他担任令尹的。

小题1:①“晏”“ 得无……乎”句意通顺各1分②“以为”“ 治”“ 以”③“ 相”“ 所荐”“ 蔽”

本题难度:一般

5、阅读题 阅读下面文段

苏轼,字子瞻,眉州眉山人。生十年,父洵游学四方,母程氏授以书,闻古今成败,辄能语其要。程氏读东汉《范滂传》,慨然太息,轼请曰:“轼若为滂,母许之否乎?”程氏曰:“汝能为滂,吾顾不能为滂母邪?”

比冠,博通经史,属文日数千言,好贾谊、陆贽书。既而读《庄子》,叹曰:“吾昔有见,口未能言,今见是书,得吾心矣。”

治平二年,入判登闻鼓院。英宗自藩邸闻其名,欲以唐故事召入翰林,知制诰。宰相韩琦曰:“轼之才,远大器也,他日自当为天下用。要在朝廷培养之,使天下之士莫不畏慕降伏,皆欲朝廷进用,然后取而用之,则人人无复异辞矣。今骤用之。则天下之士未必以为然,适足以累之也。”及试二论,复入三等,得直史馆。轼闻琦语,曰:“公可谓爱人以德矣。”

会洵卒,赐以金帛,辞之,求赠一官,于是赠光禄丞。

徒知徐州。河决曹村,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长曰:“河将害城,事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦,吾侪小人,当效命。”率其徒持畚锸以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。雨日夜不止,城不沈者三版。轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵以守,卒全其城。复请调来岁夫增筑故城,为木岸,以虞水之再至。朝廷从之。

(节选自《宋史?苏轼列传》)

小题1: 下列句子中加点字的解释,不正确的一组是(?▲?)(3分)

A.辄能语其要语:说出

B.赐以金帛,辞之辞:告辞

C.轼诣武卫营诣:到……去

D.卒全其城全:保全

小题2:选出全都能直接表现苏轼“好学有才华”和“一心为民”,表述正确的一项(?▲?)(3分)

①博通经史,属文日数千言 ②闻古今成败,辄能语其要。③英宗自藩邸闻其名,欲以唐故事召入翰林④轼之才,远大器也⑤公可谓爱人以德矣。⑥轼庐于其上,使官吏分堵以守,过家不入

A.①③④

B.②④⑤

C.③④⑥

D.①②⑥

小题3: 以下对文意的理解、分析,不恰当的 一项是(?▲?)(3分)

一项是(?▲?)(3分)

A.苏轼未成年以前,家人以历史的经验教训和忠臣的人物传记来教育他,使他既聪明好学,又有做净臣之志。

B.苏轼成年之后,博通经史,勤奋读书,既喜欢贾谊等人的政治见解,又喜欢庄子的道家学说。

C.苏轼在苏洵死后,到韩琦那里既报知遇之恩,又为自己求来一个额外的官职,以此光宗耀祖,以表孝心。

D.苏轼不仅精通文史,才华出众,而且精通吏治,恪尽职守,是一个能为老百姓干实事的父母官。

小题4:把文中画线的句子翻译成现代汉语(10分)

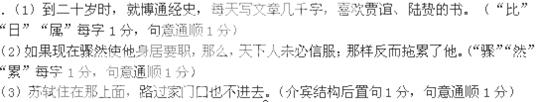

(1)比冠,博通经史,属文日数千言,好贾谊、陆贽书。(4分)

(2)今骤用之。则天下之士未必以为然,适足以累之也。(4分)

(3)轼庐于其上,过家不入。(2分)

参考答案:

小题1:B

小题1:D

小题1:C

小题1:

本题解析:

小题1:

小题1:略

小题1:

小题1:译文

苏轼字子瞻,眉州眉山人。十岁时,父亲苏洵到四方去游学,母亲程氏亲自教他读书,听到古今成败得失,常能说出其要害。程氏读东汉《范滂传》,很有感慨,苏轼问道:“我如果做范滂,母亲答应吗?”程氏说:“你能做范滂。我不能做范滂的母亲吗?”

到二十岁时,就博通经史,每天写文章几千字,喜欢贾谊、陆贽的书。不久读《庄子》,感叹说:“我从前有的见解,未能说出,现在看到这部书,说到我心裏了。”

治平二年,入朝判登闻鼓院。英宗在做藩王时就听到他的名声,想用唐朝旧例召他进翰林院,任知制诰。宰相韩琦说:“苏轼的才能,远大杰出,将来自然应当担当天下大任。要在朝廷培养他,使天下的士人无不敬畏羡慕而佩服他,都想要朝廷使用他,然后召来加以使用,那所有的人都没有异议了。现在突然重用他,天下的士人未必以为正确,恰恰足以使他受牵累,到试了两篇论,又列入三等,得直史馆之职。苏轼听到韩琦的话,说:“韩公可以说是爱护人以德。”

苏洵去世,朝廷赐给他金帛,苏轼推辞,要求赠父亲一官,於是赠光禄丞。

到徐州赴任,有洪水决堤要淹没曹村,在梁山伯上泛滥,就要溢出南清河。水汇集在城下,涨水时不时地会泄入城中,城市就要败了,富民们争着要逃出城避水。苏轼说:富民们如果都出了城,就会动摇民心,那我还和谁来守城呢?只要我在,水就绝不会冲了城。将富民们赶回城中。苏轼到武卫营,将卒长呼出说:河水将要冲进城里,事情很紧迫了,即使是禁军也要为我尽力。卒长说:太守尚且不逃走,我们这些小人一定效命于您。于是率领众人拿着畚锸出城,从东南方向筑起长堤,首起戏马台,一直到城门口。雨日夜不停的下,但城却没有沉。苏轼住在那上面,路过家门口也不进去,让官吏们分别守在各个地方,士兵们全都出了城。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考语文知识点《正确使用词语(.. | |