微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、单选题 下列句子中标点符号使用正确的一项是(????)

A.历史已不止一次地告诉我们:当社会急遽变化的时候,新的事物不断涌现,旧的关系不断改变,语言受到冲击,随之发生变化,因此,我们一定要密切关注。

B.现在国内有的大学二三年级虽都开有中文选修课,但每学年各只有25学时。

C.李商隐的《夜雨寄北》:“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”,诗人写诗时旅居巴蜀,这是寄怀妻子的诗篇。

D.辛弃疾《青玉案》描写的是市民元夕(元宵节,农历正月十五)观灯的情景。

参考答案:D

本题解析:

试题分析:A“变化”后“,”改为“。”。运用冒号时要注意其提示范围,冒号提示的内容的末尾用句号。如果一个句号前的内容不全是冒号提示的,则这个冒号用得不正确。B “二三”之间要加“、”,表具体的数字。大写数字连用的时候,表约数的数字中间不用加“、”,表具体数字的时候中间加“、”。C后引号外的逗号改为句号后应放在引号里面。一般情况下,直接引用的时候句号应放在引号前面,间接应用或部分引用时引号应放在句号前。D括号位置正确。括号的作用是解释说明,如果是对某个词语解释,就放在这个词语的后面,如果是对整个句子的解释,就放在整个句子的后面。

本题难度:一般

2、单选题 【题文】填入下列语段空行中的四个句子,与上下文衔接最恰当的一项是 ( )

刘勰说过,“感人心者莫先乎情”,所以古人在吟诗作文时总是想方设法营造出一种浓烈的情感氛围, 。归有光可谓深谙此道,他在《项脊轩志》中正是将那种“可喜”“可悲”之情不留痕迹地融入了写景叙事当中。

①使人如品佳茗,久久难忘

②或哀婉凄切,或闲适欢愉

③或托物以言志,或借景以遣怀,或即事以抒情

④而在传递这种感情时,往往又不是直截了当,总是极尽委婉曲折之能事

A.④③①②

B.④③②①

C.②④①③

D.②④③①

参考答案:【答案】D

本题解析:【解析】

试题分析:比较4个句子,仔细考虑就能判断出②句“或哀婉凄切或闲适欢愉”就是对“一种浓烈的情感氛围”的具体解释;④句中“而在传递这种感情时”又与②句紧密相承;③句“或托物以言志,或借景以遣怀,或即事以抒情”又紧密承接,④句中“总是极尽委婉曲折之能事”;①句明显是对前三句的总结。

考点:语言表达简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动。能力层级为表达运用E。

本题难度:一般

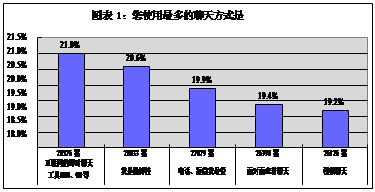

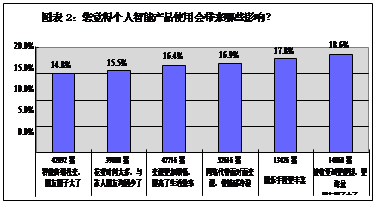

3、语言运用题 请根据两个图表反映的情况,补充下面文段中A、B、C处空缺的内容,使上下文语意连贯。(书写答案不要出现数字)(6分)

在进行人际沟通上,依靠互联网使用MSN、QQ等进行即时聊天的受访者为21%,利用微博的为20.6%,视频聊天的为19.2%,合计60.8%。由此看出,A.????????????。个人智能设备使用带来的影响调研显示,合计约有67.6%的使用者对个人智能终端的优点表示认可,从中可以看出个人智能终端有B.??????????的特点,消费者也乐于接受产品智能化或云技术化带来的好处。但同时有15.5%的使用者认为,个人智能设备的使用让与家人、朋友的沟通时间变少;16.9%的使用者认为互联网正在替代面对面沟通。由此可见,C.???????????????????。

参考答案:大意对即可得满分。A.云时代依靠互联网进行人际沟通成为社会显

本题解析:

试题分析:此题属于图文转换文字中的补写结论,考生要认真审题明确图表说明的对象和比较的角度;分析数据,找准规律;明确要求,准确答题。不能顾此失彼,遗漏要点,概括要全面,表述要准确。A空要求考生根据利用互联网进行人际沟通达60.8%这个数据,写出一个结论,主语为“依靠互联网进行人际沟通”,百分比超过一半,但概括时不能出现数据,可概括为“成为普遍或显著现象”。B空要求根据图表二填入个人智能终端的特点,根据图二的第一、三、四、五个数据说明,可知它的特点有扩大社交圈,提高生活效率,获取海量资讯(或快捷、共享、海量、社交化)。C空要求考生根据15.5%和16.9%这两个数据得出一个结论,根据数据说明可知,个人智能终端使人沟通少,导致情感冷漠。

本题难度:一般

4、单选题 【题文】依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是(3分)

社会的发展总是深刻地影响着文学的走向。上世纪90年代以, , 。 , 。 , 。从整体上看,这一时期的乡村文学在现实农村变革面前,是被动的、软弱的。它把握不住农村的深层脉动和走向,看不清中国农村的未生路和光明。

①城市的膨胀式扩张与乡村的急剧衰落

②—个以城市为核心的现代工业科技文明强势崛起

③远流长的乡村文明正在解体

④直接导致了城市文学的兴盛和乡村文学的式微

⑤面对这样一场现实变革

⑥乡村文学既努力跟踪和反映,又深感迷茫和乏力

A.①③②④⑤⑥

B.①④③②⑤⑥

C.③②⑤⑥①④

D.③④①②⑤⑥

参考答案:【答案】B

本题解析:【解析】

试题分析:此类题目要在快速阅读整段文字,初步感知大体内容的基础上,结合上下文具体语境,根据时空语序、逻辑语序、陈述对象一致、句子结构对称等来分析推理、判断,可以用排除法。这段文字说的是社会发展与文学走向的关系。社会的发展指的是城市兴起,乡村衰落,对应的文学走向则是城市文学的兴盛,乡村文学式微。④紧承①。⑤说“面对这样一场现实变革”,这个“现实变革”指的是乡村文明解体,工业文明崛起。②紧承③c搜题网。在这场变革勉强,乡愁文学是怎么做的?⑥紧承⑤。⑤⑥紧承③②。①④直接回答社会发展与文学走向的

本题难度:一般

5、阅读题 阅读下面《论语》选段,回答问题。(6分)

子曰:“恭自厚而薄责于人,则远怨矣。”(《论语·卫灵公》)

子曰:“放(1)于利而行,多怨。” (《论语·里仁》)

子曰:“君子义以为上,君子有勇而无义为乱,小人有勇而无义为盗。”《论语·阳货》

【注释】(1)放:音fǎng,同仿,效法,引申为追求。

小题1:下列各项中,对上面选段内容的理解,不正确的一项是(??)(3分)

A.孔子认为义对君子很重要。君子只有勇没有义,就会捣乱^造**;小人只有勇没有义,就会做土匪强盗。”

B.孔子认为,一个人如果做事情都是从利益出发,就会招致很多怨恨。

C.孔子主张厚待自己,不愿轻易指责别人,这样就可以远离怨恨。

D.孔子反对见利忘义,唯利是图,主张先“义”后“利”,不能够仅仅从个人的利益出发。

小题2:阅读下面文段,结合上面选段,谈谈孔子对待“怨”的观点。(3分)

或曰:“以德报怨,何如?”子曰:“何以报德?以直报怨,以德报德。”《论语·宪问》

参考答案:

小题1:C

小题1:孔子认为,要想远离怨恨,一

本题解析:

小题1:孔子不是说厚待自己,而是要严以律己。

小题1:谈谈孔子对待“怨”的观点,注意“子曰”的内容的两个方面“以直报怨”“ 以德报德”。

本题难度:一般