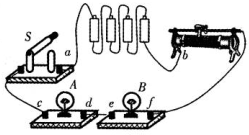

1、填空题 图是某同学连接的实验实物图,合上开关S后,发现A、B灯都不亮,他采用下列两种方法检查故障:

(1)用多用电表的直流电压挡进行检查:

①在测试a、b间直流电压时,红表笔应接触______(填“a”或“b”)

②该同学测试结果如表所示,

| 测试点 | 电压表示数

ab

6V

ac

0

ad

0

ae

6V

af

6V

|

根据测试结果,可以判定故障是(假设只有下列中的某一项有故障)______.

A.灯A断路? B.灯B短路

C.cd段断路? D.de段断路

(2)用多用电表的欧姆挡检查:

①测试前,应将开关S______(填“断开“或“闭合”)

②测试结果如表所示,

由此可以断定故障是______

A.灯A断路

B.灯B断路

C.灯A、B都断路

D.de段导线断路.

参考答案:(1)①多用电表测电压时,电流从红表笔流进,所以红表笔应接a点;

②A、ad之间无电压,说明开关和灯A都没断,A错误;

B、ae之间有电压,说明灯B没断,B错误;

C、ad之间无电压,说明cd段无断路,C错误;

D、ad无电压而ae有电压,说明ed断路,D正确;

故选D

(2)①测试前,应将开关断开,避免烧坏表头.

②欧姆表右偏说明两接触点之间没断路,不偏转,说明两接触点之间断路了,由此分析D正确.

故选D

故答案为:(1)①a②D(2)①断开②D

本题解析:

本题难度:一般

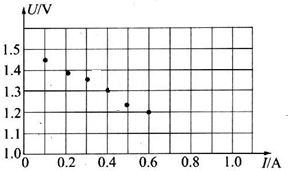

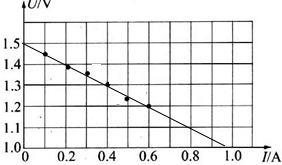

2、简答题 某同学用伏安法测一节干电池的电动势E和内电阻r,所给的器材有:

A.电压表V:0~3~15V?B.电流表A:0~0.6~3A?C.变阻器R1(20Ω,1A)

D.变阻器R2(1000Ω,0.1A)?E.电键S和导线若干

(1)实验中电流表应选用的量程为______;电压表应选用的量程为______;变阻器应选用______(填R1或R2);

(2)实验测得的6组数据已在U-I图中标出,如图所示.请你根据数据点位置完成U-I图线,并由图线求出该电池的电动势E=______V,电阻r=______Ω.

参考答案:(1)由图可知,电流小于0.6A,故电流表应选用的量程为0-0.6A;而电池的电动势约为1.5V,故电压表应选用的量程为?0-3V;

为了调节方便并能减小误差,故变阻器应选用R1;

(2)根据数据点位置完成U-I图线,由图可知,电动势为1.5V;

图象的斜率为:r=1.5-1.01.0=0.50Ω;

故答案为:(1)0~0.6;0~3;R1;

(2)1.5;0.5.

本题解析:

本题难度:一般

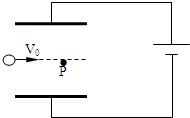

3、简答题 如图所示,水平放置的平行板电容器两板间距为d=8cm,板长为L=25cm,接在直流电源上,有一带电液滴以v0=0.5m/s的初速度从板间的正中点水平射入,恰好做匀速直线运动,当它运动到P处时迅速将下板向上提起

cm,液滴刚好从金属板末端飞出,求:

(1)下极板上提后液滴经过P点以后的加速度大小(g取10m/s2);

(2)液滴从射入开始匀速运动到P点所用时间.

参考答案:(1)带电液滴在板间受重力和竖直向上的电场力,因为液滴做匀速运动,所以有:

qE=mg,qUd=mg,即:qU=mgd.

当下板向上提后,d减小,E增大,电场力增大,故液滴向上偏转,在电场中做类平抛运动.

此时液滴所受电场力F′=qUd′=mgdd′,

此时加速度a=F′-mgm=mg(dd′-1)m=15g=2m/s2.

(2)因液滴刚好从金属板末端飞出,所以液滴在竖直方向上的位移是d2,设液滴从P点开始在匀强电场中的飞行时间为t1,则:

d2=12at21,解得t1=

本题解析:

本题难度:一般

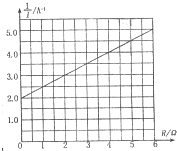

4、填空题 (2011?南昌模拟)要测定某电源的电动势和内电阻,某同学按右边电路图连接好电路并进行如下操作:

①闭合开关S1,多次调节电阻箱的阻值,并记录下每次的电阻值R及对应的电流表A的示数I;(电流表的内阻很小,可忽略不计)

②根据数据,作出图象

-R,如右图所示则根据图象可以求出:电源电动势E=______V,内电阻r=______Ω.

参考答案:由闭合电路欧姆定律E=I(R+r)变形得,

? 1I=1E?R+rE

根据数学知识得知,图象1I--R的斜率等于1E,纵轴截距等于rE,则由图象读出斜率为k=5-26=0.5,则电动势E=1k=2V.纵轴截距为rE=2A-1,则得到,r=4Ω

故答案为:2,4

本题解析:

本题难度:一般

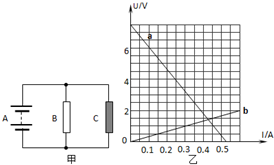

5、简答题 在如图甲U-I图象中的直线a是由5节完全相同的电池串联而成的电源A的U-I关系曲线,直线b是定值电阻B的U-I关系曲线,由图乙可知,每一节电池的电动势为______V,下表是由某种材料制成的元器件C两端所施加的电压和相应所通过电流值,由这些数据可知,元器件C的电阻值随通过电流的增大而______(填写变化情况);如果把定值电阻B和元器件C并联后接在电源A两端,由图线可知:通过B电阻的电流大小为______A,此时器件C的电功率为______W.

U(V)

0

0.5

1

2

3.5

4.5

7

I(A)

0

0.1

0.15

0.2

0.25

0.27

0.3