微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

实验题 过碳酸钠(Na2CO3·3H2O2),有固体双氧水的俗称,该晶体具有Na2CO3和H2O2的双重性质,被大量应用于洗涤、印染、纺织、造纸、医药卫生等领域中,过碳酸钠的某生产流程如下图所示。

已知:2Na2CO3+3H2O2=2Na2CO3·3H2O?△H<0;回答下列问题:

(1)下列物质可使过碳酸钠较快失效的是(填序号)_________。

A.FeCl3溶液

B.H2S

C.稀硫酸

D.NaHCO3溶液

(2)反应①应先通入的气体是__________。

(3)在上述流程中,向反应前的H2O2中加入稳定剂的作用是____________________。

(4)该生产流程中可循环使用的物质是______________________________(填化学式)。

(5)生产过碳酸钠的流程中遗漏了一步,造成所得产品纯度偏低,请简述该步操作过程___________。

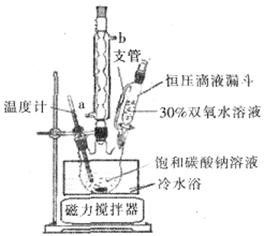

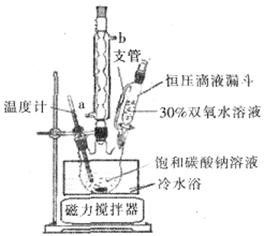

(6)实验室利用下图装置制备过碳酸钠,该装置中恒压滴液漏斗中支管的作用是_______,冷凝管应从__________处进水。

(7)由实验测定反应温度对产物的影响如下表:根据下表数据,你认为反应最佳的温度选择的范围是_____________来源:91 考试网__。

T/℃

| 活性氧百分含量

| 产率

|

5~10

| 13.94

| 85.49

|

10~15

| 14.02

| 85.78

|

15~20

| 15.05

| 88.38

|

20~25

| 14.46

| 83.01

、 、

实验题 过碳酸钠(Na2CO3·3H2O2),有固体双氧水的俗称,该晶体具有Na2CO3和H2O2的双重性质,被大量应用于洗涤、印染、纺织、造纸、医药卫生等领域中,过碳酸钠的某生产流程如下图所示。

已知:2Na2CO3+3H2O2=2Na2CO3·3H2O?△H<0;回答下列问题:

(1)下列物质可使过碳酸钠较快失效的是(填序号)_________。

A.FeCl3溶液

B.H2S

C.稀硫酸

D.NaHCO3溶液

(2)反应①应先通入的气体是__________。

(3)在上述流程中,向反应前的H2O2中加入稳定剂的作用是____________________。

(4)该生产流程中可循环使用的物质是______________________________(填化学式)。

(5)生产过碳酸钠的流程中遗漏了一步,造成所得产品纯度偏低,请简述该步操作过程________来源:91考试网 91EXAm.org___。

(6)实验室利用下图装置制备过碳酸钠,该装置中恒压滴液漏斗中支管的作用是_______,冷凝管应从__________处进水。

(7)由实验测定反应温度对产物的影响如下表:根据下表数据,你认为反应最佳的温度选择的范围是_______________。

T/℃

| 活性氧百分含量

| 产率

| 5~10

| 13.94

| 85.49

| 10~15

| 14.02

| 85.78

| 15~20

| 15.05

| 88.38

| 20~25

| 14.46

| 83.01

、 、

本题答案:(1)ABC(3分) (2)NH3(2分) (3)防止双氧水

本题解析:

试题分析:(1)过碳酸钠(Na2CO3·3H2O2)具有Na2CO3和H2O2的双重性质,则A、FeCl3溶液能与碳酸钠反应,因此氯化铁也与过碳酸钠反应,A正确;B.H2S与双氧水发生氧化还原反应,则也与过碳酸钠发生氧化还原反应,B正确;C.稀硫酸与碳酸钠反应,因此也与过碳酸钠反应,C正确;D.NaHCO3溶液与碳酸钠以及双氧水等均不反应,因此也与过碳酸钠不反应,D不正确,答案选ABC。

(2)二氧化碳在水中的溶解度很小,而氨气极易溶于水,所以反应①应先通入的气体是氨气。

(3)由于双氧水稳定性差,易分解,因此向反应前的H2O2中加入稳定剂的作用是防止双氧水分解。

(4)碳酸氢钠分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,即A是碳酸钠,B是二氧化碳,因此该生产流程中可循环使用的物质是CO2。

(5)从溶液中过滤出固体后,需要洗涤沉淀,因此该步操作是沿玻璃棒向漏斗(过滤器)中的沉淀上加蒸馏水至淹没沉淀,静置使其全部滤出,重复操作数次。

(6)恒压滴液漏斗能保持压强恒定,因此恒压滴液漏斗中支管的作用是使液体顺利流下。冷凝管应从下端进水,即a处进水上端出水。

(7)根据下表数据可知温度超过20℃后,活性氧百分含量和产率均降低,所以反应最佳的温度选择的范围是15~20℃。

本题所属考点:【气体的净化、干燥、吸收与收集】

本题难易程度:【一般】

Miracles sometimes occur, but one has to work terribly for them. 奇迹有时候是会发生的,但是你得为之而拼命地努力. |

|