微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、选择题 下列物质属于钠盐的是

A.Na3N

B.NaCl

C.NaH

D.Na2O2

参考答案:B

本题解析:试题分析:钠盐即带有钠离子的盐,盐是指一类金属离子或铵根离子(NH4+)与酸根离子结合的化合物。过氧化钠是氧化物。故答案选B。

考点:化学概念

点评:化学基本概念是学习化学的基础,考生要打好基础,学会分辨理解。难度不大。

本题难度:一般

2、选择题 下列物质能够由单质直接化合形成的是

A.CuS

B.FeCl3

C.FeS

D.NO2

参考答案:BC

本题解析:

本题难度:一般

3、选择题 甲、乙两烧杯中各盛有100mL3mol/L的盐酸和NaOH溶液,向两烧杯中分别加入等质量的铝粉,反应结束后,测得生成的气体的体积(同条件下)比为甲∶乙=1∶2,则加入铝粉的质量为

A.5.4克

B.3.6克

C.2.7克

D.1.8克

参考答案:A

本题解析:铝分别与酸、碱反应为:2Al+6HCl====2AlCl3+3H2↑2Al+2NaOH+2H2O====2NaAlO2+3H2↑从以上两反应中可知,等量的铅与足量的酸、碱反应放出等量的H2,而已知放出H2的体积比甲∶乙=1∶2,甲少,乙多,说明甲中铝未完全反应,盐酸不足,放出的H2

根据铝与碱的反应方程式知,放出0.3mol H2,需铝0.2 mol,加入铝的质量mAl=0.2×27=5.4克,需NaOH 0.2mol。而实有NaOH 0.3 mol,所以此反应中铝不足,NaOH过量。

本题难度:简单

4、选择题 下列实验方法合理的是

A.用pH试纸检验NH3的性质时,必须先将试纸润湿

B.用明矾可除去中性废水及酸性废水中的悬浮颗粒

C.仅用水即可鉴别苯、四氯化碳、甘油三种无色液体

D.用KMnO4酸性溶液鉴别CH3CH2CH2OH和CH3CH2CHO

参考答案:AC

本题解析:分析:A.氨气的水溶液呈碱性;

B.明矾不能用于除去酸性废水中的悬浮颗粒;

C.根据物质的水溶性和密度大小鉴别;

D.丙醇和丙醛都与酸性高锰酸钾溶液反应.

解答:A.氨气和水反应生成一水合氨,一水合氨电离呈碱性,所以用pH试纸检验NH3的性质时,必须先将试纸润湿,故A正确;

B.明矾净水的原理是Al3++3H2O?Al(OH)3+3H+,生成Al(OH)3胶体具有吸附性,可用于净水,在酸性条件下抑制铝离子的水解,不能起到净水的作用,故B错误;

C.苯、四氯化碳都不溶于水,但二者密度不同,苯的密度比水小,四氯化碳的密度比水大,甘油可溶于水,可鉴别,故C正确;

D.CH3CH2CH2OH和CH3CH2CHO都与酸性高锰酸钾溶液反应,不能鉴别,故D错误.

故选AC.

点评:本题考查化学实验方案的评价,侧重于物质的检验、分离、鉴别以及盐类水解的应用等问题,题目难度不大,注意明矾净水的原理.

本题难度:一般

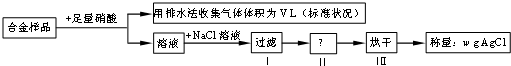

5、选择题 某同学设计如下实验测量m?g铜银合金样品中铜的质量分数:

下列说法中错误的是

A.收集到的V?L气体为?NO

B.过滤用到的玻璃仪器是烧杯、漏斗、玻璃棒

C.若缺少操作Ⅱ,会导致实验结果偏小

D.即使操作都正确,该方案得到的实验结果也会偏小

参考答案:C

本题解析:分析:A、由流程图可知,实验用排水法收集气体,二氧化氮能与水反应生成NO,故金属与硝酸反应生成气体可能是NO或NO2或NO、NO2,最后收集的气体为NO;

B、过滤用到的玻璃仪器是:烧杯、漏斗、玻璃棒;

C、由流程图可知,溶液中加入氯化钠,将银离子转化为氯化银沉淀,通过测定氯化银沉淀的质量,计算银的质量,进而计算铜的含量,操作Ⅱ是在过滤之后,烘干之前,由于过滤后的氯化银附着一些离子,应洗涤附着的物质,防止测定的氯化银的质量增大;

D、由流程图可知,实验原理为,在反应后溶液中加入氯化钠,将银离子转化为氯化银沉淀,通过测定氯化银沉淀的质量,计算银的质量,进而计算铜的含量.

解答:A、由流程图可知,实验排水法收集,二氧化氮能与水反应生成NO,故可能金属与硝酸反应生成是NO或NO2或NO、NO2,最后收集的气体为NO,故A正确;

B、过滤用到的玻璃仪器是:烧杯、漏斗、玻璃棒,故B正确;

C、由流程图可知,溶液中加入氯化钠,将银离子转化为氯化银沉淀,通过测定氯化银沉淀的质量,计算银的质量,进而计算铜的含量,操作Ⅱ是在过滤之后,烘干之前,由于过滤后的氯化银附着一些离子,应洗涤附着的物质,防止测定的氯化银的质量增大,导致合金中银的质量增大,铜的质量偏小,测量铜的含量偏低,故C错误;

D、由流程图可知,实验原理为,在反应后溶液中加入氯化钠,将银离子转化为氯化银沉淀,通过测定氯化银沉淀的质量,计算银的质量,进而计算铜的含量,洗涤会损失氯化银,故D正确;

故选C.

点评:本题考查学生对实验原理的理解、物质组成的测定等,难度中等,理解原理是关键,需要学生具有扎实的基础知识与综合运用知识分析解决问题的能力.

本题难度:简单