1、选择题 下图表示共同生活在一起的两个种群,一个种群主要以a为食,另一个种群以b为食,它们所吃的食物有些是共同的,以c表示。(图B表示A经过自然选择形成的结果)。下列关于种群的描述不正确的是?

[? ]

A.两个种群间存在着竞争的关系

B.自然选择使以C为食的个体逐渐减少

C.自然选择一定会使两种群中的一种灭亡

D.两个种群在竞争中最终适应环境

参考答案:C

本题解析:

本题难度:一般

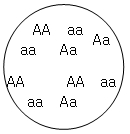

2、选择题 下图表示某个种群的基因型组成情况,A、a为一对等位基因。则该种群中a的基因频率是

[? ]

A.0.11

B.0.4

C.0.5

D.0.55

参考答案:D

本题解析:

本题难度:简单

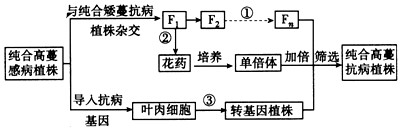

3、选择题 为获得纯合高蔓抗病番茄植株,利用了如图所示的方法。图中两对相对性状独立遗传。据图分析,不正确的是

[? ]

A.过程①的自交代数越多,纯合高蔓抗病植株的比例越高

B.过程②可以取任一植株的适宜花药作培养材料

C.过程③包括脱分化和再分化两个过程

D.图中筛选过程不改变抗病基因频率

参考答案:D

本题解析:

本题难度:一般

4、填空题 某植物种群,AA基因型个体占30%,aa基因型个体占20%,则:

(1)该植物的A的基因频率是________。

(2)该植物自交,后代中AA、aa基因型个体分别占_______、_______,这时A的基因频率是_______。

(3)依据现代生物进化理论,这种植物在两年内是否发生了进化?_____原因是____________。

(4)由此可见,进化的实质是________________________。

参考答案:(1)55%

(2)42.5%? 32.5%? 55%

(3)否? ?种群的基因频率没发生改变

(4)种群基因频率的定向改变

本题解析:

本题难度:一般

5、综合题 下面是关于果蝇对DDT抗药性的进化实验。

实验一:将一个果蝇群体(第-代)饲养到一定规模后,用涂有a浓度DDT的玻璃片处理,将成活下来的果蝇后代(第二代)继续饲养到一定规模后用2a浓度的DDT处理,将成活下来的果蝇的后代(第三代)用3a浓度的DDT处理……用同样的方法逐代将DDT浓度增加1a处理果蝇。到第15代,DDT浓度增加至15a仍有能抗15a浓度DDT的果蝇成活。因此,实验者认为,果蝇的变异是“定向的”,即是在环境条件(DDT)的“诱导”下产生的,并且认为,该实验证实了拉马克“用进废退学说”的正确性。另有学者发现了“实验一”设计的缺陷,怀疑实验一得出的结论的科学性。因而设计了实验二。

实验二:将若干对雌雄果蝇分别饲养成若干个家系(家系:一对果蝇子女),此为第一代,然后将每个家系分成两半,用a浓度分别处理每个家系的一半。然后在有果蝇成活的家系的另一果蝇中,再培养若干个家系(第二代)将每个家系分成两半,用2a浓度的DDT处理每个家系的一半。在有果蝇成活的家系的另一半中,再培养若干个家系(第三代),用3a浓度的DDT处理每个家系的一半……用同样的方法逐代将浓度增加1a处理果蝇。到第15代时,浓度增加至15a,也产生了能抗15a浓度DDT果蝇群体。然而,这些具有抗药性的果蝇的父母并没有接触过DDT。通过对实验二的分析后,你认为:

(1)DDT对果蝇变异所起的作用不是“诱导”而是__________,果蝇种群的进化是定向的,而果蝇个体的变异是__________的,果蝇抗药性的产生在环境变化(DDT处理)之(前、中、后)_________。

(2)通过对实验一和实验二的比较分析,你认为实验一得出不正确结论的原因是___________________。

参考答案:(1)选择? 不定向前

(2)①.实验(一)将果蝇个体作为进化的单位来研究不能发现个体变异不定向的特点;②.实验(一)用DDT直接处理果蝇,虽然看到的是群体变异,但容易误认为DDT对果蝇的抗性起“诱导”作用。而看不出“诱导”掩盖下的选择作用。

本题解析:

本题难度:困难

|