1、选择题 凝血过程需要多种要素参与,下列与凝血无关的是

A.纤维蛋白原

B.白细胞

C.血小板

D.维生素K

参考答案:B

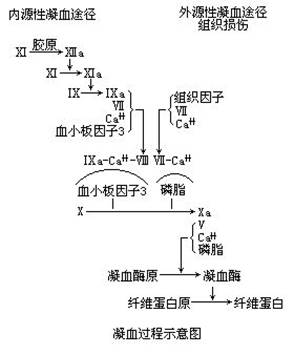

本题解析:凝血是血液从液体转变成为凝胶状态的过程。血液凝固是因血浆中发生了一系列化学反应,其最后表现就是由不溶解的纤维蛋白网罗红细胞形成凝血块。凝血是一个非常复杂的酶促反应过程,参与此过程的有凝血因子、Ca++、血小板等。此反应可分为凝血酶原激活物形成、凝血酶形成及纤维蛋白形成三个阶段。第1阶段中,又因起动方式及因子χ激活途径不同而分为内源性与外源性凝血两个途径(见凝血过程示意图)。

内源性凝血起动于接触激活,即Ⅻ因子接触到带负电荷的表面(在体内为血管受损后暴露的胶原纤维;在体外为玻璃表面、白陶土等)被激活。而外源性途径则由组织损伤释放的组织因子(因子Ⅲ、组织凝血活酶)所起动。凝血反应一旦激活,则如瀑布一样发展,一直到血液凝固为止。大多数凝血因子(如因子Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ、Ⅸ等)都是在肝脏中合成。维生素K能促进肝中凝血因子的合成,被称为“凝血维生素”。由此可见,A、C、D项都与凝血有关。B项无关。所以,答案为B。

本题难度:困难

2、选择题 以下有关酶的叙述,正确的是

A.胃蛋白酶催化蛋白质水解时需要适宜的温度、PH和ATP供能

B.在细胞质内合成的酶只能在细胞质内发挥作用

C.高温和低温均能破坏酶的结构使其失去生物活性

D.酶分子有一定的形状,能与底物结合,并适时改变构象以形成酶-底物复合体

参考答案:D

本题解析:试题分析:酶作用时不需要ATP功能,故A错误。在细胞内合成的酶也可以在细胞外发挥作用,故B错误。低温不会破坏酶的结构只是抑制了酶的活性,故C错误。酶有一定的性状,与底物结合后会适时改变构象形成酶-底物复合体,这也是酶作用机理,故D正确。

考点:本题考查酶相关知识,意在考察考生对知识点的理解掌握程度。

本题难度:困难

3、选择题 下面关于植物细胞工程的叙述,正确的是

A.叶肉细胞脱分化后可形成无定形状态的薄壁细胞

B.叶肉细胞经再分化过程可形成愈伤组织

C.融合植物叶肉细胞时,应先去掉细胞膜

D.叶肉细胞只要离体就可以表现出全能性

参考答案:A

本题解析:试题分析:叶肉细胞脱分化后可形成愈伤组织,愈伤组织是高度液泡化,

无定形状态薄壁细胞组成的排列疏松、无规则的组织,故A正确、B错;融合植物叶肉细胞时,应先去掉细胞壁,故C错;叶肉细胞离体后还需要特定的环境、营养等条件才能表现出全能性,故D错。故选A

考点:本题考查植物细胞工程的相关知识。

点评:本题意在考查考生的识记能力,属于容易题。

本题难度:困难

4、选择题 如图分别表示两个自变量对光合速率的影响情况,除各图中所示因素外,其他因素均控制在最适范围内且稳定。下列分析错误的是

A.甲图中a点的限制因素可能是叶绿体中酶的数量

B.乙图中d点与c点相比,相同时间内叶肉细胞中C3的生成量多

C.图中M、N点的限制因素是光照强度,P点的限制因素是温度

D.丙图中,随着温度的升高,曲线走势将稳定不变

参考答案:D

本题解析:试题分析:图甲中a点光合作用速率达到最大,不随光照强度和二氧化碳浓度的增加而变化,说明此时的限制因素可能为酶的数量,故A正确;d点的光合作用速率大于c点,因此相同时间内d点生成的C3高于c点,故B正确;图中M、N点的光合作用速率随着光照强度的增加而加快,P点光合作用速率随着温度的增加而加快,因此C正确;随着温度的升高酶的活性发生变化,曲线也随着改变,因此D错。

考点:本题主要考查影响光合作用的因素,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构的能力。

本题难度:简单

5、选择题 让实验动物小白鼠吸入混有18O2的空气,该小白鼠体内最先出现含18O的化合物是

A.CO2

B.H2O

C.C2H5OH

D.C3H4O3

参考答案:B

本题解析:试题分析:有氧呼吸分为三个阶段:①C6H12O6→2丙酮酸+4[H]+能量(在细胞质基质中)②2丙酮酸+6H2O→6CO2+20[H]+能量(线粒体中)③24[H]+6O2→12H2O+能量(线粒体中),混有18O2的空气,参与有氧呼吸的第三阶段,最先出现含18O的化合物是H2O。

考点:考查细胞有氧呼吸的反应物和生成物。

点评:难度较小,熟记有氧呼吸的过程。

本题难度:一般