1、选择题 5—溴尿嘧啶(5—BU)是胸腺嘧啶的类似物,可取代胸腺嘧啶。5—BU能产生两种互变异构体,一种是酮式,一种是烯醇式。酮式可与A互补配对,烯醇式可与G互补配对。在含有5—BU的培养基中培养大肠杆菌,得到少数突变体大肠杆菌,突变型大肠杆菌中的碱基数目不变,但(A+T)/(C+G)的碱基比例不同于原大肠杆菌。下列说法错误的是

A.5—BU诱发突变的机制是诱发DNA链发生碱基种类替换

B.5—BU诱发突变的机制是阻止碱基配对

C.培养过程中可导致A/T对变成G/C对

D.5—BU诱发突变发生在DNA分子复制过程中

参考答案:B

本题解析:试题分析:由题意可以看出,5- BU可以作为T,或者是C参与DNA的复制,从而取代原有的T或者C。但是这个被取代的T 或者是 C,并不稳定,当5-BU作为T(酮式)参入时,如果下一次复制时,转换为烯醇式(代表C),DNA聚合酶会为这个碱基配一个G,但原一这个碱基应当为A,所以发生了A/T对变成G/C对。反之也是一样的

考点:本题考查基因突变的原理。

点评:信息题,本题还是有一定难度的,,5-BU在更多的时候表现为酮式,因此取代胸腺嘧啶(T)的情况较多,而作为烯醇式(C)的时候较少,但还是有一定的比例的。当以烯醇式参入时,具有更大的可能性使其互补链由G突变为A。其实两者是基本对等的。一边是参入多,突变少,另一边是参入少,但突变多。重点在于,这个物质不稳定,所以才会有突变。

本题难度:一般

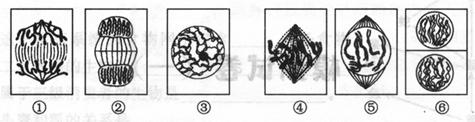

2、选择题 下图表示顺序已打乱的有丝分裂各时期图像,细胞分裂正确的排序是

A.①②③④⑤⑥

B.③④⑤①②⑥

C.③⑤④①②⑥

D.③②④①⑤⑥

参考答案:C

本题解析:试题分析:图中:①中着丝点分裂,属于后期;②中央出现细胞板,属于末期;③是间期;④染色体形态稳定,数目清晰,属于中期;⑤出现纺锤体和染色体,属于前期;⑥已经分离形成两个子细胞,属于末期,且在②的后面。故选C

考点:本题考查植物细胞有丝分裂过程。

点评:本题意在考查考生的识图能力,属于容易题。

本题难度:简单

3、选择题 在“细胞大小与物质运输的关系”实验中,直接体现细胞物质运输效率的是

A.琼脂块的表面积与体积比

B.琼脂块中紫红色层体积所占的比例

C.琼脂块中紫红色层的深度

D.琼脂块的边长

参考答案:B

本题解析:直接反映出物质运输效率的是琼脂块中紫红色层体积所占的比例,所以B选项正确。

本题难度:一般

4、选择题 细胞呼吸中,需要O2参与反应的阶段是

A.第一阶段

B.第二阶段

C.第三阶段

D.三个阶段都需要O2

参考答案:C

本题解析:试题分析:在细胞的有氧呼吸过程中第三阶段是氢和氧气结合形成水,而第一、第二阶段没有氧气的参与,故C正确。

考点:本题考查细胞呼吸的相关知识,意在考查考生理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。

本题难度:困难

5、选择题 为提高大棚蔬菜的产量,应采取的正确措施是

A.在白天适当降温

B.在夜间适当提高温度

C.在白天和夜间都适当提高温度

D.在白天适当提高温度,在夜间适当降低温度

参考答案:D

本题解析:本题考查光合作用和呼吸作用的条件。在白天(有光)蔬菜既能进行光合作用,又能进行呼吸作用,且光合作用远大于呼吸作用。故适当提高温度,使酶的活性增强,就会使光合作用制造更多的有机物。当然呼吸作用也会增强,但适当提高温度使呼吸作用增加的幅度比光合作用小,蔬菜在白天就能积累更多的有机物。在夜间(无光),植物不能进行光合作用,只能进行呼吸作用分解有机物,故夜间适当降低温度,使酶的活性降低,代谢减慢,分解有机物减少,从而提高大棚蔬菜的产量。

本题难度:困难