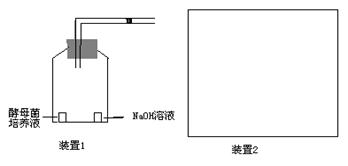

1、选择题 酵母菌是一种单细胞真菌,在有氧和无氧的条件下都能生存,属于兼性厌氧菌,因此便于用来研究细胞呼吸的不同方式;右图是某研究性学习小组为了探究酵母菌的细胞呼吸类型而设计的实验装置(酵母菌利用葡萄糖作为能源物质);下列有关实验装置和结果的分析,不正确的是

A.通过装置1仅仅能探究出酵母菌是否进行有氧呼吸

B.用水代替NaOH溶液设置装置2,通过装置二液滴的移动情况可以探究出酵母菌是否进行无氧呼吸

C.用水代替NaOH溶液设置装置2,如果装置1中液滴左移,装置2中液滴右移;说明酵母菌即进行有氧呼吸又进行无氧呼吸

D.用水代替NaOH溶液设置装置2,装置2中液滴可能向左移

参考答案:D

本题解析:装置1装有NaOH溶液用来吸收呼吸放出的CO2,因此装置1中有色液向左移动说明有氧气的消耗,即进行了有氧呼吸;而对装置2来说,用等量蒸馏水来代替NaOH溶液,此时装置2中有色液向左移动的数值表示了消耗氧和释放二氧化碳的体积之差。若差值为零,说明消耗氧气量等于产生的CO2量,酵母菌只进行有氧呼吸;若差值为正值时,说明消耗氧气量大于产生的CO2量,这种情况不会出现;若差值为负值(即有色液向右移动)时,说明消耗氧气量小于产生的CO2量;若酵母菌即进行有氧呼吸又进行无氧呼吸时,消耗氧气量小于产生的CO2量;装置2有色液滴右移。总结如表:

?

现象

结论

装置1中液滴

装置2中液滴

①

左移

不移动

只进行有氧呼吸

②

不移动

右移

只进行无氧呼吸

③

左移

右移

即进行有氧呼吸,又进行无氧呼吸

本题难度:一般

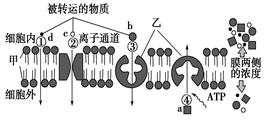

2、选择题 质膜的流动镶嵌模型及物质跨膜运输示意图如右下所示,其中离子通道是一种通道蛋白,①、②、③、④代表物质运输方式。下列相关叙述正确的是

A.细胞吸水膨胀时,质膜的厚度就会变小,说明质膜具有选择透性

B.质膜上载体蛋白结合葡萄糖后其空间结构会发生改变

C.乙酰胆碱受体是一种通道蛋白,乙酰胆碱通过②方式进人突触后膜

D.神经元接受刺激产生兴奋的生理基础是Na+通过④方式内流

参考答案:B

本题解析:试题分析:细胞吸水膨胀时,质膜的厚度就会变小,说明质膜具有流动性;载体蛋白拥有能与被运载物结合的特异的受体结构,该结构对被运载物有较强的亲和性,在被运载物结合之后载体蛋白会将被运载物与之固定,改变其空间结构,使得结合了被运载物的结构向生物膜另一侧打开,结合被运载物便被释放出来。神经递质经过扩散通过突触间隙,然后与突触后膜上的特异性受体结合,引发一次新的神经冲动,递质不会进入突触后膜;动作电位的产生是Na+内流,是顺浓度梯度进行的,不消耗能量。

考点:本题综合考查细胞膜的结构与功能、神经系统的调节等相关内容,意在考查学生能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论。

本题难度:困难

3、选择题 以下生物实例中,能体现细胞膜的结构特点的有

①质壁分离与复原? ②变形虫运动? ③内吞作用和外排作用? ④精子和卵细胞融合成受精卵? ⑤信息分子作用于靶细胞上的受体? ⑥胰岛素的合成与分泌

A.①②③④

B.①②③④⑤

C.①②③④⑥

D.①②③④⑤⑥

参考答案:D

本题解析:试题分析:细胞膜的结构特点是具有一定的流动性。质壁分离与复原的实质是原生质层的收缩和舒张;变形虫是单细胞生物,其运动体现了细胞形态的改变;内吞和外排作用体现了细胞膜形态的改变;精子和卵细胞结合形成受精卵体现了细胞膜的融合,靶细胞上受体结构变化与信息分子结合体现了细胞膜形态的改变;胰岛素的分泌属于外排,原生质层的收缩和舒张、细胞形态的改变、细胞膜的融合均能体现细胞膜的流动性。

考点:本题考查细胞膜的结构特点。

点评:本题难度中等,属于考纲理解层次。解答本题的关键是理解细胞形态的改变、细胞形状的改变均体现了细胞膜的流动性。

本题难度:困难

4、选择题 下列属于原核生物的是:

A.小麦

B.家兔

C.SARS病毒

D.乳酸菌

参考答案:D

本题解析:试题分析:小麦为植物,属于真核生物;家兔为动物,属于真核生物;SARS病毒,无细胞结构;乳酸菌为细菌,属于真核生物。

考点:真原核生物的识记

点评:考察对原核生物、真核生物及病毒的区别;记住常见的原核生物,对于解决该类题目非常关键。

本题难度:简单

5、选择题 观察a、b、c、d四幅细胞图,下列相关叙述正确的是?

A.图中四种生物的遗传信息储存在DNA或RNA分子中

B.上述a、c、d三种细胞均有细胞壁

C.上述细胞中只有a 细胞能进行光合作用

D.图c 所代表的生物类群只能营寄生生活

参考答案:B

本题解析:试题分析:所有细胞生物的遗传物质都是DNA,故A错;植物细胞、大肠杆菌、蓝藻都有细胞壁,故B正确;蓝藻(d)和绿色植物(a)能进行光合作用,故C错;硝化细菌能进行化能合成作用,属于自养型生物,故D错。

考点:本题主要考查真核生物和原核生物的区别,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构的能力。

本题难度:困难