|

高中历史知识点大全《中国传统文化主流思想的演变》试题预测(2017年最新版)(八)

2017-09-24 03:25:46

来源:91考试网

作者:www.91exam.org 【 大 中 小】

|

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、选择题 《论语·雍也第六》载:子日:“中人以上,可以语上也,中人以下,不可以语上也。”

这段记载反映了孔子教育的基本思想是

A.启发诱导

B.循序渐进

C.因材施教

D.有教无类

|

参考答案:C

本题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。孔子说:“具有中等资质或道德水平以上的人,可以告诉他较高的学问或道理;而具有中等资质或道德水平以下的人,不可以告诉他较高的学问或道理。”可见,孔子强调区分学生的实际学习状况而进行教育,所以符合因材施教的教育思想。孔子关于启发诱导的相关论断是“不愤不启,不悱不发,举一隅不以三隅反,则不复也。”它包括两层意思: 一要抓住教育的时机,把握好施教的火候(愤则启,悱则发)。二要有明确的要求,达到触类旁通的目的。循序渐进指学习工作等按照一定的步骤逐渐深入或提高。有教无类指不管什么人都可以受到教育。

考点 :中国传统文化的主流思想的演变·百家争鸣·早期儒学

本题难度:一般

2、综合题 (32分) 社会的发展离不开教育,而教育发展也受到特定时期社会政治、经济的影响。但总体而言教育有利于国民素质的提升,推动人类社会文明的进程。阅读下列材料,回答问题。

材料一 重视教育是中国文化的一贯传统,对儒家来说尤其如此。这不仅在于它的创始人孔子是中国历史上第一个伟大的教育家,而是在于确立了传统教育的框架:在培养目标、教育学习内容、教育办学形式诸方面,两千多年的教育未能超出其范围。

——陈卫平、郁振华《孔子与中国文化》

材料二

材料三 苏格兰的第一所大学出现在1412年,在随后的一百多年时间里,苏格兰的大学异军突起,又先后建立了三所大学。他们在办学思想和管理结构上偏向欧洲,较少传统束缚和宗教影响。18世纪50年代自然科学已经在阿伯丁大学确定了地位,而格拉斯哥大学和爱丁堡大学成为主要的医学中心。在医学发展的同时,也引发了对化学、地质学和其他科学的研究。18世纪的启蒙运动更是激发了人们将科学应用到渔业、农业、交通和工业上去的兴趣,苏格兰的大学顺应时势,改革课程设置,增添更现代更实用的课程,并与制造业建立了联系,这与依然稳坐“象牙塔”中的牛津和剑桥形成了强烈的反差。从1740年开始,格拉斯哥大学的本科生中约有40%来自工人或商人家庭(有些来自英格兰),它的许多毕业生都在工商界获得了成功。在苏格兰,大学教学内容现代化的进程要比英格兰大学开始得早。格拉斯哥大学在梅尔维尔担任校长期间(1574~1580)就开始对课程进行改革,第一年学习人文学科,第二年学习数学、宇宙学和天文学,第三年学习道德和政治学,第四年学习自然哲学和历史。1708年爱丁堡大学对教学进行了改革,抛弃了四年中由同样的教师教授所有科目的做法,到1753年这种做法几乎被所有的大学所采纳。1729年,格拉斯哥大学的哲学教授首次用英语取代了拉丁语讲座。这些改革使苏格兰大学在18世纪独树一帜,连牛津大学都自愧不如。

——《外国高等教育史》

请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识,简述孔子确立的教育框架的内涵。(6分)

(2)结合材料二和所学知识概述晚清政府发展教育的措施及其影响。(10分)

(3)依据材料三和所学知识分析苏格兰大学崛起的原因。并概括苏格兰大学的创新和影响。(16分)

参考答案:

(1)内涵:“学而优则仕”,教育的目的是培养治国的君子;在教育内容上以儒家经典为蓝本,以德育为主,主张忠、信、仁、义;确立传统教育以私学为主的模式,打破官府垄断教育的局面;提出“有教无类”,打破贵族教育。

(2)洋务派创办新式学堂和留学教育,奠定了中国近代教育的基础;新型教育模式和教学内容为中国教育发展开辟了新路;培养了各类新式人才。京师大学堂是中国第一所近代新型高等学校,是“百日维新”唯一保留的成果。1901—1905年清政府推行“新政”,内容之一是废科举,办学堂,派留学。晚清政府在教育方面的变革,有利于传播西学,开启民智,促进中国资产阶级思想的形成和传播,促进了近代科学的发展,推动了中国近代化进程。

(3)原因:英国民主制度的确立;办学思想和管理结构上较少受传统束缚和宗教影响;文艺复兴和启蒙运动的影响;工业革命的推动。创新和影响:在教学内容方面:打破神学和宗教束缚,大学课程逐渐世俗化,确立了自然科学在大学教育中的地位,重视人文主义教育,学以致用,实现教育内容的现代化。在教学对象方面:打破教士和贵族垄断教育的局面,大学教育逐渐面向工人和商人子弟。在教育方式方面:用民族语言英语取代了拉丁语,促进教育普及和文化发展,推动英国国际市场的开拓

本题解析:(1)教育框架的内涵抓住材料一中“而是在于确立了传统教育的框架:在培养目标、教育学习内容、教育办学形式诸方面”的信息,从培养目标、教育学习内容、教育办学形式等角度,联系所学知识来归纳,如教育的目的是培养治国的君子;在教育内容上以儒家经典为蓝本,以德育为主,主张忠、信、仁、义;确立传统教育以私学为主的模式,打破官府垄断教育的局面;提出“有教无类”,打破贵族教育。

(2)第一小问措施结合图片信息“京师同文馆和京师大学堂”,联系洋务运动、维新变法和清末新政在教育方面的举措来归纳;第二小问影响,可从教育对人才的培养。传播西学,近代科学的发展,教育的近代化等角度来分析,如洋务派创办新式学堂和留学教育,奠定了中国近代教育的基础;培养了各类新式人才。京师大学堂是中国第一所近代新型高等学校,是“百日维新”唯一保留的成果。清政府推行“新政”,内容之一是废科举,办学堂,派留学。晚清政府在教育方面的变革,有利于传播西学,开启民智,促进中国资产阶级思想的形成和传播,促进了近代科学的发展,推动了中国近代化进程。

(3)第一小问原因从材料三中“他们在办学思想和管理结构上偏向欧洲,较少传统束缚和宗教影响”的信息,可归纳出办学思想和管理结构上较少受传统束缚和宗教影响;再结合大学发展的重要时间段,联系所学可得出英国民主制度的确立、文艺复兴和启蒙运动的影响、工业革命的推动。第二小问创新和影响,抓住材料三中的信息,可从教学内容、教学对象、教育方式的角度来分析归纳。

考点:中国传统文化主流思想的演变·春秋战国时期的百家争鸣·孔子;西方人文精神的发展·文艺复兴和宗教改革·文艺复兴、启蒙运动

本题难度:一般

3、综合题 阅读下列材料,回答问题。(19分)

材料一 汉武帝元朔五年(公元前124年)在长安设太学。太学之中由博士任教授,初设五经博士专门讲授儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》……汉代太学注重考试,并建立了一定的制度。考试在太学有两种作用:一是选材(才)手段,一是督促,检查学生学习的管理手段……魏晋至明清或设太学,或设国子学(国子监),或同时设立,均为传授儒家经典的最高学府。

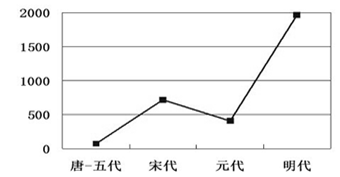

材料二 唐、五代至明代全国书院数量曲线图

材料三 宋代至清代我国书院性质状况表

| 官办%

| 民办%

| 其他%

| 不明%

| 宋代

| 15.28

| 70.69

| 0

| 14.03

| 元代

| 17.23

| 61.15

| 0.33

| 21.29

| 明代

| 57.21

| 29.84

| 0.24

| 12.71

| 清代

| 56.67

| 24.11

| 0.56

| 18.66

|

请回答:

(1)根据材料一,概括指出汉代教育的特点。结合所学知识,分析汉代教育的发展对当时社会的作用。(5分)

(2)根据材料二,指出我国古代书院数量增幅较大的是哪两个朝代?简要分析在这两个朝代有利于书院发展的条件。(8分)

(3)根据材料三,概括我国古代书院发展的主要变化。结合所学知识分析产生这一变化的主要原因。(6分)

参考答案:(1)特点:国家设立专门教育机构;以儒家经典为教学内容;注重考试,建立专门制度(3分) 。作用:有利于加强中央集权,适应了国家统一的形势;儒家思想成 为统治者推崇的思想,逐渐成为中国传统文化的主流。(2分)

(2) 宋代和明代。(4分)宋:程朱理学,商品经济空前发展,活字印刷的发明。

明:心学形成,资本主义萌芽。(4分,每个朝代任意一点言之成理即可)

(3)变化:从宋代到清代,官办书院比例总体上升,民办书院比例总体下降。到明清时期,官办书院在比例上超过了民办书院。(4分)

主要原因:明清时期君主专制强化;思想控制加强。(2分,任意一点言之成理即可)

本题解析:

试题解析:(1)根据材料可知汉武帝设立太学即专门的教育机构,设五经博士专门讲授儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》可知为儒家经典作为考试内容,并且制度化。由所学可知,汉武帝扶持新儒学是因为适应当时形势,当时汉朝亟待加强中央集权,以解决王国问题匈奴问题等等。同时,扶持了新儒学对后世有何影响。此题应该从当时和对后世的影响分别作答。

(2)从图一曲线的走势上能明显看出宋代和明代两时期书院数量显著增加;结合所学史实可直接归纳出宋代文化教育能够取得较大成就的原因,按经济、思想、科技条件进行不同角度的分类概括即可。例如宋代商品经济,程朱理学、活字印刷术。等等。

(3)从图2数据中能明显看出官办书院数量和比例在从宋代到清代发展中显著增加,而民办书院比例总体下降,官办书院在比例上超过了民办书院;结合所学史实可知出现这一现象的原因是为了强化专制主义皇权的需要,政府加强了对社会思想文化的控制。

考点:中国传统文化主流思想的演变?“罢黜百家,独尊儒术” ?儒家成为正统;中国传统文化主流思想的演变?宋明理学?程朱理学/陆王心学

本题难度:一般

4、选择题 韩非子在论述“法”的时候指出:“法不阿贵,刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”,这说明韩非子

A.反对宗法分封等级制度

B.强调法律面前人人平等

C.代表社会底层民众利益

D.主张法术势三者相结合

|