微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

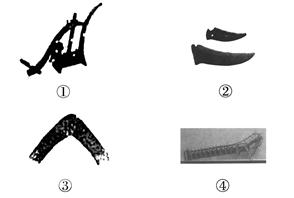

1、判断题 按图顺序,农具功能排列正确的一组是( )

A.①谷物加工 ②汲水 ③耕地 ④耕地

B.①耕地 ②收割 ③耕地 ④灌溉

C.①耕地 ②汲水 ③耕地 ④谷物加工

D.①谷物加工 ②耕地 ③耕地 ④灌溉

参考答案:B

本题解析:①反映的农具是曲辕犁,用于耕地的;②反映的是石镰,是收割用的;③反映的是犁壁,耕地用的;④是翻车,用于灌溉的。

本题难度:简单

2、判断题 明清时期,出现了社会经济全面高涨的局面。下列对该时期农业发展表述,不正确的是(? )

A.生产技术基本处于世界领先地位

B.高产农作物的引进和推广提高了粮食产量

C.广泛植棉使民众的衣食结构发生重大变化

D.耕地面积的增加解决了人口急增的压力

参考答案:D

本题解析:13-18世纪明清两朝的鼎盛时期,出现了社会经济全面高涨的局面。当时的生产技术、经营管理水平明显提高。高产作物被引进和推广,加上广泛植棉,民众衣食结构发生重大变化。明清国力强盛,突出表现为耕地面积的扩大和人口的增长。清代人口增长很快,耕地面积的增加并未解决人口急增对土地需求的压力。

本题难度:简单

3、判断题 (18分)东西方经济发展水平的比较研究,是一个热门话题。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

统计时间

| 人口(亿人)

| 人均耕地面积(市亩)

| 粮食亩产量(市斤)

| 人均农业收入(市斤)

|

战国晚期(约公元前240年)

| 0.846

| 4.23

| 216

| 914

|

西汉末(约(公元元年)

| 2.240

| 3.76

| 264

| 993

|

唐初((约公元700年)

| 1.990

| 3.76

| 334

| 1256

|

宋初(约公元1000年)

| 3.900

| 3.75

| 309

| 1159

|

明中叶(约公元1500年)

| 4.200

| 3.28

| 454

| 1118

|

清中叶(约公元1800年)

| 6.190

| 1.71

| 460

| 628

|

材料一?中国历代粮食亩产量和农民劳动生产率

资料来源:吴慧:《中国历代粮食亩产研究》

材料二?中国与西欧人均国民收入的比较(400—1900)

资料来源:安格斯·麦迪森:《世界经济千年史》

材料三?当一种领先世界的文明发展到巅峰后,如果产生高度特化适应和内向成长的惰性,就会因保守而难于实现社会转型,受到“先进的惩罚”,逐渐落后。相反,后进者因自身文明的不完善,改善生活条件,发展生产能力的要求得到激励,往往会在下一阶段的赛跑中具有“借用的优惠”。

——庞卓恒《史学理论》

(1)根据材料一指出,明清时期,我国粮食亩产量相比前代有何变化?结合所学知识,分析造成这一变化的原因。(4分)

(2)根据材料一,概括从战国到清中叶人均农业收入发展变化趋势。材料二中,公元700年到公元1500年人均国民收入变化趋势,与材料一中农业收入变化趋势有何不同?结合所学知识,分析造成这一不同的原因。(6分)

(3)综合上述材料,结合所学知识,谈谈你对材料三中观点的理解。(8分)

参考答案:(1)变化:粮食亩产量显著提高。原因:新航路开辟,从美洲输入高产作物。

(2)趋势:从战国到唐朝,人均农业收入在逐渐增加,唐朝以后,逐渐下降。(2分)

不同:材料一中显示此阶段我国人均农业收入在减少,而材料二中我国人均国民收入在缓慢增加。(2分)

原因:材料二计入了工商业产值。虽然农业收入在减少,但工商业有了空前进步。(2分)

(3)中国原本走在世界前列,但成熟的小农经济居统治地位,实行重农抑商,不利于资本主义萌芽。实行闭关锁国,不利于资本的积累和市场扩大。

中国封建社会发展到顶峰后,制度、文化变得保守僵化,不利于创新,人民的创造力被压抑。

西方原本落后于东方,但从公元十四世纪开始,欧洲生产技术提高,商品经济发展,资本主义萌芽出现,经过数世纪的开拓,终于率先过渡到资本主义社会

本题解析:(1)根据材料一“粮食亩产量(市斤)由216到460”可知明清时期,我国粮食亩产量相比前代粮食亩产量显著提高。结合所学知识,这一变化的原因有新航路开辟,从美洲输入高产作物。(2)根据材料一“人均农业收入(市斤)914、993、1256、1159、1118、628”,可概括出从战国到唐朝,人均农业收入在逐渐增加,唐朝以后,逐渐下降。结合所学知识,这一不同的原因是计入了工商业产值。虽然农业收入在减少,但工商业有了空前进步。

(3)材料三中观点是“当一种领先世界的文明发展到巅峰后,如果产生高度特化适应和内向成长的惰性,就会因保守而难于实现社会转型,受到“先进的惩罚”,逐渐落后”,对其的理解可以从中国和西方的角度进行比较分析。

本题难度:一般

4、判断题 材料一?农业文明时期文明的交流特别缓慢。许多重 要的发明创造,由于得不到传播,需要各文明地区自己发明。例如,农业的文明,就是在地球上七个不同地区分别起源的,而时间则从距令一万年到距今四千年,先后长达六千年之久。……再如,中国造纸术发明于汉代,西传开始于751年怛罗斯战役,从中亚地区传至意大利的那不勒斯(1276年),用了五百多年的漫长岁月。而传到莫斯科,则已经是1576年,到了16世纪的晚期了……佛教起源于印度,但是佛教在印度传播了一阵后反而受到了排斥,于是向中国传播。在向中国传播过程中,也遇到中国的儒家学说和道教的反对,进行过长期的斗争。后来佛教吸收了中国许多固有思想成分,发展成为禅宗,方才在中国立定脚跟,成为中华文明的组成部分。同样基督教起源于东方,向西传播时也遇到了罗马帝国原来信仰的抵抗和帝国的政治迫害。基督教吸收了希腊的哲学内容,和希腊罗马的思想形式有了许多

要的发明创造,由于得不到传播,需要各文明地区自己发明。例如,农业的文明,就是在地球上七个不同地区分别起源的,而时间则从距令一万年到距今四千年,先后长达六千年之久。……再如,中国造纸术发明于汉代,西传开始于751年怛罗斯战役,从中亚地区传至意大利的那不勒斯(1276年),用了五百多年的漫长岁月。而传到莫斯科,则已经是1576年,到了16世纪的晚期了……佛教起源于印度,但是佛教在印度传播了一阵后反而受到了排斥,于是向中国传播。在向中国传播过程中,也遇到中国的儒家学说和道教的反对,进行过长期的斗争。后来佛教吸收了中国许多固有思想成分,发展成为禅宗,方才在中国立定脚跟,成为中华文明的组成部分。同样基督教起源于东方,向西传播时也遇到了罗马帝国原来信仰的抵抗和帝国的政治迫害。基督教吸收了希腊的哲学内容,和希腊罗马的思想形式有了许多 共同点,所

共同点,所 以后来才成为罗马帝国的国教,今天更演化成西方文明一个重要思想内容。

以后来才成为罗马帝国的国教,今天更演化成西方文明一个重要思想内容。

——马克垚《世界文明 史》

史》

材料二在后冷战的世界中,最普遍、重要的冲突不是社会阶级之间、富人和穷人之间,或其他以经济来划分的集团之间的冲突,而是属于不同文化实体的人民之间的冲突。……总而言之,冷战后时代的世界是一个包含了七个或八个文明的世界。文化的共 性和差异影响了国家的利益、对抗和联合。世界上最重要的国家绝大多数来自不同的文明。最可能逐步升级为更大规模的战争的地区冲突是那些来自不同文明的集团和国家之间的冲突。政治和经济发展的主导模式因文明的不同而不同。国际议题中的关键争论问题包含文明之间的差异。

性和差异影响了国家的利益、对抗和联合。世界上最重要的国家绝大多数来自不同的文明。最可能逐步升级为更大规模的战争的地区冲突是那些来自不同文明的集团和国家之间的冲突。政治和经济发展的主导模式因文明的不同而不同。国际议题中的关键争论问题包含文明之间的差异。

——萨缪尔·亨廷顿《文明的冲突与世界秩序的重建》

回答问题

(1)根据材料一并结合所学知识,概述农业文明时期人类各文明发展与交流的特点,并分析阻碍交流的因素有哪些?(12分)

(2)据材料二,归纳亨廷顿关于冷战后世界 文明冲突与交流的观点。结合材料及所学知识谈谈你对他的观点的认识。(16分)

文明冲突与交流的观点。结合材料及所学知识谈谈你对他的观点的认识。(16分)

参考答案:(1)特点:多元发生,各自发展(或:各种文明类型在不同的地区分别起源);相互间的交流缓慢,传播时间长;交流中有一个碰撞、适应、融合的过程。(6分)

阻碍因素:生产力不发达;距离遥远,交通不便;国情的不同;传播者和接受者对交流的态度等。(答出3点即可得6分)

(2)归纳观点:世界的冲突主要是文化的冲突;文化的共性和差异决定联合还是对抗;文明类型的不同导致了军事冲突、政治经济发展不同模式的选择和国际关系冲突。(6分)

谈认识采取分层赋分的评价办法:

第—层次:认同亨廷顿的观点并举出相应的史实加以说明。(3—0分)

第二层次:不完全认同亨廷顿的观点并能结合冷战结束后世界政治、经济、文化发展中的任意两个方面的史实加以说明。(6—4分)

第三层次:不完全认同亨廷顿的观点并能结合冷战后世界经济、政治、文化等方面的史实多角度综合说明。(9—7分)

(若完全否定亨廷顿的观点并能适当结合政治、经济方面的史实加以说明,可酌情给分,但最高不得超过6分。)

本题解析:略

本题难度:一般

5、判断题 (20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一?“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉(借助)外夷货物以通有无。特因天朝所产茶叶、瓷器、丝斤为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤,在澳门开设洋行,俾得日用有资,并沾余润。”

——乾隆帝致英国国王书(1793年)

材料二 溯自各国通商以来,进口洋货日增月盛……出口土货,年减一半,往往不能相敌。推原其故,由于各国制造均用机器,较中国土货成于人工者,省费倍蓰。售价既廉,行销愈广,自非逐渐设法仿造,自为运销,不足以分其利权。……臣拟遴派绅商,在上海购买机器,设局仿造布匹,冀稍分洋商之利。

——李鸿章《试办织布局折》(1882年)

材料三?张謇根据光绪、宣统两朝的《海关贸易册》指出:“国人但知赔款为大漏卮,不知进出口货价相抵,每年输出,以棉货一项论,已二万一千余万两,铁已八千余万两,暗中剥削,较赔款尤甚。若不能设法,即不亡国,也要穷死。”“是以謇于南洋劝业会时,即发表中国现时实业需用棉铁政策之说。”

1913年张謇在就任民国政府农商总长时,对其一贯倡导之棉铁主义加以抒发,“至于铁矿,需本尤重,非用开放主义,无可措手。但使条约正当,权限分明,计所获益,良非浅鲜。”

——摘编自 熊映梧《对中国近代几种富民强国主张的评说》等

回答:

(1)根据材料一,乾隆皇帝在对外贸易问题上持什么看法?(2分)结合所学知识指出这一时期清政府的外贸政策及其严重后果。(4分)

(2)根据材料二,19世纪晚期中国对外贸易面临着什么问题?(2分)李鸿章认为造成这一问题的原因是什么?(2分)他又提出了怎样的解决之道?(2分)

(3)根据材料三,概括张謇提出的实业发展主张。(4分)试结合材料信息和所学知识评价张謇的实业主张。(4分)

参考答案:(1)看法:中国物产丰富,不需要进行对外贸易;有限的对外贸易是对外国的恩惠。(2分)

政策:闭关政策。(2分)后果:阻碍了工商业发展和资本主义萌芽,导致中国逐渐落后于世界发展潮流。(2分)

(2)问题:严重入超(贸易逆差)。(2分)原因:中国手工产品成本高,无法与外国机器产品竞争。(2分)办法:创办采用机器生产的近代工业。(2分)

(3)主张:重点发展棉纺织业和钢铁业;引进外国资本发展钢铁业。(4分)

评价:针对外贸逆差、银钱外流的严重问题,要求发展实业抵制西方经济侵略,具有浓烈的爱国精神;(2分)针对性提出实业发展重点,倡导开放主义,其思想及实践推动了近代中国工业化,对今天也有现实意义。(2分)若能结合近代民族工业所处的艰难环境、民族工业曲折发展最后陷入困境等事实指出张謇思想的局限,同等给2分,但本问总分不超过4分。

本题解析:(1)第一问,有关乾隆皇帝在对外贸易问题上持什么看法的问题,可依据材料中内容分析,同时也可以依据教材中有关鸦片战争前中国对外关系的立场与原则来分析解答。材料一中的“天朝物产丰盈,无所不有”与清末的思想一致。有关于指出这一时期清政府的外贸政策及其严重后果的问题,可以依据中国近代史发展的特点和一些重大的历史事件来分析。

(2)有关于19世纪晚期中国对外贸易面临着什么问题的问题,依据材料中“进口洋货日增月盛……出口土货,年减一半,往往不能相敌”表明中国与西方的贸易关系中中国处于劣势地位。这种现象出现的原因可以依据材料中的“由于各国制造均用机器,较中国土货成于人工者,省费倍蓰。售价既廉,行销愈广,自非逐渐设法仿造,自为运销,不足以分其利权”分析,这段内容表明中国的生产力水平低,所以成本高,无法与外国机器产品竞争。材料中作者的解决方法是在上海购买机器。

(3)有关于概括张謇提出的实业发展主张的问题需要依据材料内容来归纳,也可以通过教材内容来归纳解决。材料中的“即发表中国现时实业需用棉铁政策之说”即是答题点。评价张謇的实业救国的主张需要从其积极的与消极的两方面来归纳。重点侧重于其积极意义来分析归纳。

本题难度:一般