微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 在资本主义发展进程中,“工厂”逐渐取代“工场”是历史的进步。这一变化中最本质的区别是(?)

A.资本积累的多少

B.自由劳动力的丰富与否

C.生产方式的变化

D.生产力水平进步与否

参考答案:C

本题解析:略

本题难度:简单

2、判断题 阅读下列材料,然后回答问题:

材料一:?历史上,中国至少曾有三次被公认为是地区最强大的国家。第一次是公元前3世纪到公元3世纪,这一时期持续了400多年。在此之后的400多年里,中国四分五裂为几个动荡不安的小国。公元6世纪,中国又一次实现了统一。……13世纪末,中国第三次崛起,这一次又持续了约400年。……?——王赓武著《中国迎来第四次崛起》

材料二:?绝大多数历史学家认为:公元1500年前后是人类历史的一个重要分水岭,从那个时候开始,人类的历史才称得上是真正意义上的世界史。正是从那个时候起,割裂的世界开始连接在一起,经由地理大发现而引发的国家竞争,拉开了不同的文明间相互联系、相互注视,同时也相互对抗和争斗的历史大幕。?——《大国崛起》解说词

材料三: 据统计,某工业大国在1870年至1900年,小学生人数由690万增加到1500万。1900年,每1万人口中平均有大学生31.4人,把其他主要国家远远甩到后面。而当时,在1万人中的大学生:德国有8.3人,法国有7.6人,英国只有6人。第一次工业革命中,重要的新机器和新生产方法都是在英国发明的。第二次工业革命几乎是同时发生在几个先进的资本主义国家。英国虽然也有一些重要的发明,但内燃机、柴油机、发电机和电动机等的发明和改进,却大部分是德国人干的;而环锭纺织机、缝纫机、打字机、白热丝灯和电话:以及“秦罗制”的科学化生产管理方法,则是由这一工业大国发明的。?——摘编自刘宗绪主编的《世界近代史》

材料四:19世纪晚期英国海外贸易示意图

请回答:

(1)材料一中所说的中国的三次崛起分别指哪些时代?

(2)材料二中的“重要分水岭”的含义是什么?

(3)材料三中的“某工业大国”指的是哪一国家?19世纪末20世纪初,世界科技与经济中心逐渐从英国向该工业大国转移,根据材料分析出现这一变化的原因。

(4)材料四反映了19世纪末20世纪初世界经济发展形成了怎样的局面?并说明促成这一局面最终形成的根本动力和主要方式。

参考答案:

(1)秦汉:隋唐;元明清。

(2)新航路开辟,人类从此由分散独立发展开始走向整体世界。

(3)美国。原因:在教育发展程度方面,美国高于英国;在重要发明和生产管理方面,美国领先于英国。

(4)世界市场的形成。根本动力:资本主义经济发展;工业革命。方式:国际贸易的发展;人口和资本的流通;殖民扩展和掠夺等

本题解析:根据时间公元前3世纪到公元3世纪,公元6世纪,13世纪末可判断中国三次崛起的时代;公元1500年前后是人类历史的一个重要分水岭,根据时间可判断是指新航路开辟;“白热丝灯和电话”的发明是美国人;结合材料从教育和生产管理先进分析原因;材料四图片反映的是世界各地联系日益密切。

本题难度:一般

3、判断题 马克思:“在16世纪和17世纪,由于地理上的发现而在商业上发生的并迅速促进了商人资本发展的大革命,是促使封建生产方式向资本主义生产方式过渡的一个主要因素。”下列有关推断与题干一致的是

[? ]

A.殖民扩张——商业革命和价格革命——资本主义萌芽

B.殖民扩张——资产阶级革命——世界市场雏形形成

C.新航路开辟——资产阶级革命——世界市场雏形形成

D.新航路开辟——商业革命和价格革命——资本主义发展

参考答案:D

本题解析:

本题难度:一般

4、判断题 15分)工业化是人类社会经济生活中的一个重要话题,受到世界各国政府的高度关注。一个国家的工业化必须要处理好城乡关系,化解由此引起的各种社会矛盾,阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 1714年至1820年间,英国有超过600万英亩的土地被圈占。这意味着严重的混乱和苦难。贫穷的农民失去了自己的部分甚至是全部的土地,被迫当租地人或打散工的人,否则,就不得不去城里找工作。英国自耕农被大批大批逐出家园,使得关心社会的个别人极为恐惧,他们直言不讳地起来反对。虽然圈占土地的过程是令人不安、令人不快的,但就工业革命而言,它履行了两个必不可少的职责——为工厂提供了劳动力,为城市提供了粮食。因此,圈地可看作是英国工业在19世纪居首位的一种先决条件。?

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二:斯大林提出,为了保持工业化发展的高速度,必须通过“剪刀差”使资金从农业“流入”工业,这是“一种类似贡款的东西”,从以后的实践看,农业集体化并没有在发展生产、增加产量上取得成功。而且由于冒进和对农民的粗暴剥夺,使农业生产力遭到严重破坏,呈现出绝对下降趋势。但是,农业集体化确实起到了保证为国家提供粮食的作用,因为集体农庄是强制实行低价超额收购政策的强有力的工具。斯大林在征购粮食和农业集体化过程中采取冒进和粗暴政策,并不是不可避免的。但是,这里也反映出一个客观事实:加速积累、加速重工业化必然加剧同农民的矛盾。从最初动机看,苏联之所以加速推行全盘集体化,与其说是为了农业本身的社会主义改造,不如说是为解决农工矛盾和保障国家工业化而寻找途径。

——肖冬连《加速农业集体化的一个重要原因》

材料三:这是个青山环抱、翠竹掩映的桥头小镇……沿溪一条主要街道两旁,摆着一个紧挨一个的摊位,有七八百个。有谁能想到,从这里,去年有五十亿粒纽扣“走”向全国各地……小小纽扣形成的大市场,像一块强磁体一样吸引着四方来客……它救活了濒临倒闭的工厂和行将停业的商店。桐乡县有个生产金鱼扣的化工厂,由于产品积压曾一度陷入困境。这个厂和桥头纽扣市场挂钩以后,市场负责为其推销产品,“小金鱼”游向了全国各地,工厂迅速有了转机……户办纽扣厂如雨后春笋般涌现出来。目前,桥头镇及邻近乡的家庭纽扣厂年产值一千七百多万元。一业兴,百业旺,纽扣专业市场的兴盛,为其他企业的发展开拓了新的路子。这两年桥头镇新办起服装厂五十多家,旅馆、饮食店近百家,修理、运输、五金、电器等服务行业一百多家,从业人员两三千人。

——王学孝《温州农村发展商品经济见闻》,《人民日报》1985年12月

请回答:

(1)依据上述三则材料,结合所学知识,概括说明英国、前苏联、和改革开放后的中国实现国家工业化的基本途径和方法(6分)

(2)依据材料二和所学知识,分析苏联20世纪30年代快速工业化的后果(2分)

(3)材料一、二中的英国和苏联与材料三中的中国在处理城乡关系上有何根本性的不同?(4分)

(4)英国、前苏联、改革开放后的中国国家工业化的的历史给我们的启示是什么?

(3分)

参考答案:(1)英国:通过开展圈地运动、对外殖民扩张和进行技术革命为国家工业化创造资金、资源、劳动力和技术条件,用掠夺殖民地和剥夺本国农民利益的方法实现了国家的工业化。(2分)

前苏联:开展农业集体化运动,集中全力发展重工业,通过“工农业价格剪刀差”用高积累、低消费的方法为工业发展积累资金,快速实现了国家工业化。(2分)改革开放后的中国:在已有工业的基础上,通过全面的经济体制改革,发展社会主义市场经济,通过大力发展乡镇工业,充分利用农村资源(资金、劳动力、市场)继续国家工业化进程。(2分)

(2)后果:①国民经济比例严重失调,经济发展缺乏活力和后劲;②严重挫伤农民建设国家的积极性,国强民弱,社会矛盾不断累积,最终葬送了社会主义政权。(2分)

(3)苏联和英国在国家工业化的过程中,将农村和城市、农民和市民对立起来,依靠牺牲农业来发展工业。改革开放后的中国以实现共同富裕为目标,从根本上调动农民的积极性发展市场经济,转变农村的生产方式,使乡镇工业异军突起。(4分)?

(4)①工业化是人类文明的重要成果,是一个国家现代化的重要标志,国家工业化的潮流不可阻挡。②一个国家的工业化必须要处理好城乡关系,化解由此引起的各种社会矛盾。③农民发展经济的积极性和创造性应得到充分的重视。(3分,回答两点即可以得2分。其他回答只要与本试题的主旨相联系,言之成理,也可酌情的分)

本题解析:略

本题难度:一般

5、判断题 阅读材料,回答问题。

材料一 煤炭在工业化过程中扮演了重要角色。到18世纪,木材一直是最主要的燃料,巨大的木材消耗使森林锐减,引起木材严重短缺。但西欧大量的煤炭资源都储藏在英国,且储藏在水路交通方便、毗邻商业中心和熟练工人密集的地方。储藏集中以及必要挖掘技术的具备,使煤炭成为木材的替代品。煤炭资源的优势支持了不断扩大的铁器制造和蒸汽机的应用。在这一点上,英国的经验与中国有明显区别。中国的地理因素阻碍了从木材到煤炭的早期转变,因为中国的主要产煤带在西北地区,离最有经济潜力的长江三角洲相距甚远。

——本特利《新全球史》)

(1)根据材料一概括煤炭在英国工业化过程中扮演重要角色的具体体现,并结合所学知识分析煤炭在同一时期的中国没能扮演类似角色的主要原因。

___________________________________________________________________________________________

材料二 洋务派开办军事工业,加之外资工业扩大,煤炭的需求量日益增加,进口量迅速扩大,供求关系紧张,价格昂贵,成为洋务军事工业的一大经济负担。1867年,曾国藩向清廷提出:“挖煤一事,借外国开挖之器,兴中国永远之利,似尚可试办。”l872年,李鸿章进一步强调若能自开煤矿,则“洋煤不阻自绝,船、厂亦应用不穷”,与塞满卮、求富强“殊有关系”。l874年,李鸿章、沈葆桢重提“开采煤矿,以济军需”。l875年,清廷放弃开采煤矿的禁令,允许试办机器采煤业。于是,出现了兴办民族煤矿企业的热潮。

(2)根据材料二结合所学分析当时兴办煤矿企业热潮出现的原因。

___________________________________________________________________________________________

材料三 80年代末,张之洞谋划在湖北建立铁厂,他认为,若铁厂设于大冶,“厂在省外,实缺大员,无一能到厂者。岁糜巨款,谁其信之?若设在省(汉阳),则督、抚、司、道皆可常往阅视,局务皆可与闻”。

——《张文襄公全集》

(3)据材料二并结合时代背景,概括说明“督、抚、司、道皆可常往阅视”会对铁厂发展带来什么影响?

___________________________________________________________________________________________

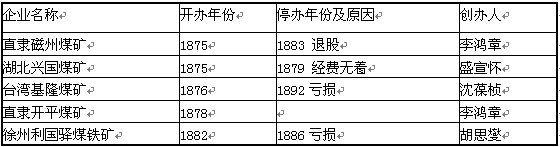

材料四 1875——1884年洋务派创办煤矿企业状况

——张海鹏《中国近代通史》第三卷“早期现代化的尝试”

(4)根据材料四结合所学知识,概括这些企业的经营状况。

___________________________________________________________________________________________

参考答案:(1)表现:煤炭替代木材,成为工业化的主要能源;推动钢铁制造业的发展;为蒸汽机的广泛应用提供基础;推动交通运输业的发展等。原因:煤炭资源远离经济发达区域,交通不便;当时中国工业化尚未启动。

(2)原因:洋务派解决军事工业资金、燃料等困难的需要;洋务派认识到自开煤矿的重要性;清政府政策转变,允许试办机器采煤业;工业革命发展的影响。

(3)影响:减少了办厂的阻力;便于对铁厂的管理和监督;使铁厂的管理和经营带有封建性,影响铁厂的发展。

(4)状况:由官方主导;多数经费不足;经营不善;存在时间短。

本题解析:

本题难度:一般