|

高中历史知识点复习《古代中国的经济》考点巩固(2018年最新版)(二)

2018-10-01 09:04:31

【 大 中 小】

|

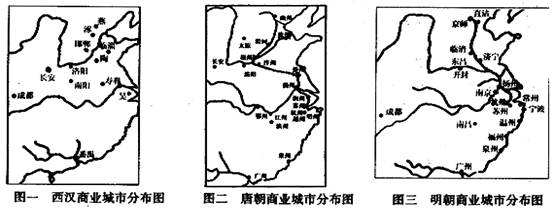

1、选择题 下列三张图所揭示出的我国古代商业活动中心发展的趋势是( )

A.由黄河中下游地区逐渐向长江中下游地区发展

B.政治中心南移推动商业活动中心向南方地区发展

C.经济重心南移推动商业活动中心向南方地区发展

D.由主要在北方地区逐渐向南方和沿海地区发展

|

参考答案:D

本题解析:本题主要考查对地图的解读能力,从三幅图片来看,西汉时商业中心主要在黄河以北,唐朝经济重心开始南移,长江以南出现扬州等商业都市,到明朝时,逐渐向南方和沿海地区集中。所以选D。

考点:古代中国的经济?商业的发展?商业城市

本题难度:一般

2、综合题 阅读材料,回答问题

材料一 昔圣王之处士也,使就闲燕;处工,就官府;处商,就市井;处农,就田野。-----------《国语·齐语》

材料二 五亩之宅,树墙下以桑,匹妇蚕之,则老者足以衣帛矣。

------《孟子·尽心上》

材料三 苏州东城比户习,“专其业者不啻万家”,大多“雇人工织”按件计酬。

------清《长洲县志》

(1) 以上三则材料反映了我国古代手工业中哪三种主要经营形态?(6分)

(2) 材料二反映的手工业经营形态中,主要特点是什么?(3分)

(3) 材料三反映出手工业部门出现了什么新的变化?(3分)

参考答案:(12分)(1)官营手工业,私营手工业,家庭手工业(6分)

(2)以家庭为单位,男耕女织,自给自足。(3分)

(3)出现资本主义萌芽(3分)

本题解析:(1)注意提取信息,材料一工“就官府”是工商食官使然,在官府手工业作坊中生产,自然要“就官府”;商以贸易,故“就市井”;材料二树墙下以桑,匹妇蚕之,则老者足以衣帛矣反映了家庭手工业;材料三苏州东城比户习,“专其业者不啻万家”反映了苏州的民办手工业织机已有一定发展。

(2)材料二的大意是有五亩地的人家,在墙下种植桑树,妇女养蚕,那么老人就可以穿上丝帛了,因此可以得出以家庭为单位,男耕女织,自给自足。

(3)注意材料三信息大多“雇人工织”按件计酬,说明出现了具有雇佣关系的资本主义萌芽。

考点:古代手工业

点评:历史材料解析题是比较常见的试题类型,但由于此类题型的材料,通常是以文言文的形式出现的,这就加大了学生理解材料的难度,从而影响到答题的效果。因此,提高历史文言文材料解析题的阅读能力,有着重要的意义。那么,我们如何才能做好此类历史材料题呢?

首先,我们要从思想上破除对此类试题的惧怕、厌烦等消极心理,积极正确地面对这类试题。当考题中出现比较难懂的文言文字句时,我们可以不必把注意力集中这些字句上,而应从总体上去思考,这是做好这类试题的前提条件。

其次,解答历史文言文材料题的切入点应放在材料的出处,根据材料的作者、时代去推敲和教材连接的部分,展开联想,在此基础上再进一步结合问题进行定向思维,组织有效信息准备答题。

再次,要抓住材料中所给的关键词,找出材料所述内容或者观点的核心部分,辨别观点是否正确;代表哪个阶级或社会层面的利益;对历史发展所起的积极作用或消极作用如何;对现实有哪些启示等问题进行针对性的思考。最后组织答案,做出回答。下

本题难度:一般

3、综合题 材料一 :生之有时而用之无度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今驱民而归之农,皆著与本,使天下各食起力。末计游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。

————贾谊《论积贮疏》

材料二:世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

———黄宗羲《明夷待访录》

(1)材料一、二是如何看待农业和商业的关系?(2分)各自的理由是什么?(2分)

(2)请从生产工具和生产技术两方面分别各举一例说明古代中国重农的表现(3分)

(3)尽管封建社会推行抑制工商业发展的政策,但手工业和商业还是取得了举世瞩目的成就。请各列举古代冶炼业、丝织业、陶瓷业的一项成就。(3分)

参考答案:⑴材料一认为农业和商业是矛盾的,农业为本商业为末。理由是农业可“使天下各食其力”、商业“游食之民甚众”。 材料二认为农工商皆为本。理由是认为“工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者”。

(2)生产工具:汉代发明播种工具耧车。生产技术:北魏《齐民要术》记载推广绿肥种植和实行轮作,比西方早一千多年。

(3)冶炼业:魏晋南北朝时期发明灌钢法,钢的产量和质量大大提高。

丝织业:明清时期花楼机能织出画师设计的各种花纹。

陶瓷业:景德镇的青花瓷。

本题解析:此题以中国古代的经济政策为命题的角度。重农抑商是中国古代传统的经济政策,在当时确立的时候有其积极性,但到了明清时期,随着商品经济的发展,再实行这一政策, 就不利于经济的发展,但是,维护自然经济,有利于地主阶级的统治。所以,统治者力图维护这一传统的经济政策。而随着商品经济的发展,一些知识分子也看到了传统经济政策的弊端,主张工商皆本。在中国古代,无论是农业,还是手工业,都有突出的成就。

来源:91考试网 91exam.org本题难度:简单

4、选择题 汉代崔

参考答案:

本题解析:

本题难度:一般

5、综合题 (14分)在传统社会中,自耕农(注:指自己耕种自己土地的农民)是社会的基础,他们的生存状况,事关社会的稳定和发展。阅读以下材料并结合所学知识回答下列问题:

材料一 为了保证赋税,徭役的供应,国家历来关注自耕农阶层的存在。“稳定小农”是统治者长治久安的良策,当一个新王朝建立时,对此尤为关注。历代统治者采取鼓励垦荒等政策,积极培植自耕农.诚然,自耕农这一阶层是很不稳定的,经常分化.

——摘自叶显恩《明清徽州农村社会与佃仆制》

材料二 民有幸不役于人而有田自耕者,皆以等出于籍而公(官府)役之.……至不胜(不能承受),则贱卖其田,或逃而去。

——摘自欧阳修《欧阳文忠公全集》卷59.

材料三 自田制坏而兼并之法行,贫民下户相多,而中产之家(相当于自耕农)赈贷之所不及,一遇水旱,狼狈无策,只有流离饿殍耳。

——《极荒活民书》

请回答:

(1)自耕农阶层在中国最终形成于什么时期,它是谁直接剥削的对象。 (4分)

(2)根据材料一分析国家为什么要关注自耕农的存在? (2分)

(3)根据材料一、二、三,分析古代社会中有利和不利于自耕农生存的因素。(4分)

(4)随着社会经济的发展,自耕农经济的结束成为必然。结合所学知识,指出中国和英国结束自耕农经济所采取的措施和影响。(4分)

参考答案:(1)春秋战国 ;统治者(4分)

(2)自耕农是封建国家长治久安的基础;是赋税和徭役的保证。(2分)

(3)有利:传统社会初期的政策扶持。(2分)

不利:政府的沉重的赋税徭役负担;自然灾害;封建地主的土地兼并。(2分)

(4)中国:1953—1956年,对农业进行社会主义改造;农民土地所有制结束,建立了社会主义经济基础。

英国:16世纪英国开始的“圈地运动”,使自耕农逐渐在英国消失。“圈地运动”加快了英国资本的原始积累,促使英国资本主义迅速发展。(4分)

本题解析:第(1)题考查中国古代的农耕经济,考查学生的识记能力。第一问根据所学可知春秋战国时期随着生产工具和耕作技术的进步以及私有土地的出现,自耕农经济或称个体小农经济应运而生。第二问自耕农是统治者直接剥削的对象。第(2)题考查学生分析和理解材料的能力。根据材料“为了保证赋税,徭役的供应”可知自耕农是是赋税和徭役的保证;根据“‘稳定小农’是统治者长治久安的良策”可知自耕农是封建国家长治久安的基础。第(3)题有利因素:根据材料一“历代统治者采取鼓励垦荒等政策,积极培植自耕农”可知传统社会初期的政策扶持;不利因素:材料二指出了封建国家赋役沉重,出现自耕农逃亡;材料三指出自然灾害导致自耕农破产。封建国家依赖自耕农的存在,但是封建国家的残酷剥削,导致自耕农的破产。第(4)题,中国结束小农经济的事件是新中国成立初期1953—1956年对农业进行社会主义改造;影响答农业改造的影响。英国结束小农经济的事件是16世纪英国开始的圈地运动,使自耕农逐渐在英国消失。圈地运动加快了英国资本的原始积累,促使英国资本主义迅速发展。

考点:古代中国的经济·农业的主要耕作方式·小农经济产生的条件、特点和评价;资本主义世界市场的形成与发展·英国的自耕农经济·圈地运动;中国特色社会主义建设的道路·20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践·三大改造

本题难度:一般

|