1、判断题 阅读下列材料,结合所学知识回答问题。(16分)

材料一:孟子认为:“民为贵,社稷次之,君为轻。”“君有过则谏,反复之而不听,则去。”“人不足与适也,政不足间也,惟大人为能格君心之非。”

——摘自《孟子》

材料二: 董仲舒认为,君主应“屈民而伸君,屈君而仲天”,君主要“正心以正朝廷,正朝廷以正百官,正百官以正万民,正万民以正四方”。

——摘自董仲舒《春秋繁露》

材料三:熹常谓天下万事有大根本,而每事之中又各有要切处。所谓大根本者,固无出于人主之心术;而所谓要切处者,则必大本既立,然后可推而见也如……余皆可见,然未有大本不立,而可以与此者。此古之欲平天下者,所以汲汲于正心诚意,以立其本也。

——摘自《朱文公文集·答张敬夫》

(1)根据材料并结合所学知识,概括孟子、董仲舒与朱熹对“正君心”看法的一致之处。(2分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出孟子、董仲舒观点的主要差异,并结合历史背景分析产生这种差异的原因。(8分)

(3)朱熹的著作后来成为明清两代科举考试的必读书,在新文化运动时又成了封建主义的代表,中国进步的思想障碍,根据材料三并结合所学知识对此现象加以分析。(6分)

参考答案:(1)他们都将“正君心”看作政治生活中的首要大事。(2分)

(2)孟子主张民本,而董仲舒则认为君主比民众更加重要。原因:孟子生活在战火纷飞的战国时代,他感到并且同情民众的痛苦,发现民众的支持对于国家的重要,因而提出“民为贵”的思想。董仲舒生活在相对安定,而且力图在政治上有所作为的汉武帝时代,他希望实现自己的政治主张。(8分)

(3)朱熹的思想中不再具有孟子那样强烈的民本色彩,完全将君主看作政治活动的中心。在明清封建专制权力不断加强的时代背景下,因为符合统治者的需要而成为统治思想;但在以“民主”为旗帜的新文化运动中,朱熹的思想就显得格格不入,因而成为被批判的对象。(6分)

本题解析:(1)结合所学,孟子、董仲舒与朱熹都是儒学家,从统治者的角度出发,都希望君主要注意个人修养,以图长治久安,再结合材料进一步分析,可知他们都将“正君心”看作政治生活中的首要大事。

(2)根据材料一孟子认为:“民为贵,社稷次之,君为轻。”可知体现了孟子的民本思想;材料二: 董仲舒认为,君主应“屈民而伸君,屈君而仲天”可知体现了董仲舒“天人感应”“君权神授”的思想。再结合两人所处的不同的时代背景分析原因。?

(3)结合所学,朱熹为理学的集大成者,而理学因为适应了封建统治者的需要而成为官方正统思想,因此他的著作后来成为明清两代科举考试的必读书。而新文化运动时期,随着时代的发展,资产阶级?激进派要求建立真正的民主政治,批判传统思想。

点评:材料解析题按其材料采用的形式,可分为文字材料、数字材料、图形材料、综合型(即前面三种材料的结合型)。根据命题者给予材料提示的显著程度,可分为两大类:第一类、间接提示型材料解析题。这类材料解析题,命题者不给考生任何有关材料背景的说明,完全依赖于考生自己掌握的历史知识及其他相关知识背景,考生根据已有知识首先要判断出材料属于哪部分历史范畴(时间、朝代、范围),这是关键的一步,只有判断这一步走对了,才能在此基础上回答命题者所给出的有关问题。第二类、直接提示型材料解析题。这类材料中,命题者在给出材料前,往往在题首给出关于材料的背景说明,或引用提示明显的材料,考生据此可立即发现命题者所要考查的历史范畴。考查考生分析、概括能力、理解能力。

本题难度:一般

2、判断题 影响中国资本主义发展的因素不包括

A.四大家族的横征暴敛

B.清政府的压制

C.帝国主义的侵略

D.中国无产阶级队伍的壮大

参考答案:D

本题解析:略

本题难度:简单

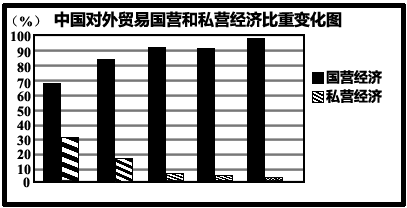

3、判断题 观察下面柱状图,图中数据的变化表明

A.第一个五年计划已顺利完成

B.社会主义工业化已初步实现

C.我国工业落后的面貌正逐步改变

D.我国正逐步向社会主义过渡

参考答案:D

本题解析:分析图中的数据可知,国营经济所占的比重明显增加,而私营经济所占比重大幅下降。这反映了我国基本完成了对生产资料私有制的社会主义改造,社会主义公有制的经济基础已经建立,正逐步向社会主义过渡。故选D。

点评:根据一五计划,1953-1956年,我国对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造,把生产资料的私有制转变为社会主义公有制。三大改造的完成标志着社会主义制度在我国基本建立。

本题难度:一般

4、判断题 日本著名的经济学家田中直毅在他的《超越反日的亚洲》一书中提出,日本要想领导亚洲,必须掌握“亚洲的召集能力”,即树立“地区感召力”。问题是,如果一个国家的“感召力”仅仅依赖其“绝对优势的技术、资金以及军事等硬实力”,很难树立“国家的政治威信”,更谈不上确立“正义的政治威信”。缺乏正义的历史认识、充分的地区责任,而片面固守“重商主义”的利益原则,自然不会形成“地区召集能力”。这表明(?)

A.日本已经具备了领导亚洲的经济、技术与军事实力

B.缺乏良好形象是日本谋求政治大国地位的主要障碍

C.田中直毅反对日本凭借经济实力谋求亚洲的领导权

D.固守“重商主义”是影响日本国际形象的主要原因

参考答案:B

本题解析:由材料当中“如果一个国家的“感召力”仅仅依赖其“绝对优势的技术、资金以及军事等硬实力”,很难树立“国家的政治威信”,更谈不上确立“正义的政治威信”。缺乏正义的历史认识、充分的地区责任,而片面固守“重商主义”的利益原则,自然不会形成“地区召集能力””可见,其强调的是日本缺乏一个良好的国际形象。故此题应选B项

点评:战后日本重新崛起原因:(1)根本原因:美国推动日本政府进行社会改革,为经济发展奠定基础。

二战后,美国推动日本政府进行民主改革,以铲除军国主义的社会经济基础,进一步消除生产关系中的封建落后因素.这就为日本经济恢复和发展奠定了基础。(2)美国扶持:由于冷战需要,美国帮助日本恢复经济。(美国单独占领,先削弱,后扶持。注意原因)(3)历史机遇:朝鲜战争和越南战争为日本经济提供了巨大的市场。

(4)日本政策:制定合乎国情的经济发展战略:加强政府投资,重视科技教育,提出“贸易立国”“出口第一”的口号。

本题难度:一般

5、判断题 1945年美国出版的《火箭和喷气发动机》中提到,l4世纪末,中国人万户坐在“装上47枚?当时可能买到的最大火箭的椅子上,两手各拿一个大风筝。然后叫他的仆人同时点燃47?枚大火箭……”某班兴趣小组以此为素材对中国火箭发展史进行探究,得出以下结论,其 中最为台理的是

A.万户的火箭无法使座椅升空,因为它违反了现代火箭反冲运动的原理

B.月球一座环形山被国际天文组织命名为万户,说明当时中国科技仍居世界前列

C.任何一部中国史书都没有关于万户的记载,所以对“万户飞天”探究没有价值

D.建国后,中国火箭技术的进步为卫星、导弹和载人飞船的发射成功做出巨大贡献

参考答案:D

本题解析:略

本题难度:一般