1、综合题 (12分)城市经济发展具有鲜明的时代特征。阅读材料,回答问题。

材料一 唐前期城市仍实行坊市制度,但作为居民区的坊和作为商业区的市完全移入城内,并严格分开。商业活动集中在市中进行,每天中午击鼓三百声开市,日没前三刻击钲(小锣)三百声收市。市设有市令,两京及上州皆为品官,中州至下县则为吏,负责市门启闭、管理市场交易。

——《隋唐五代简史》

材料二 市井经济之家……夜市直至三更尽,才五更又复开张。如耍闹去处,通晓不绝。

——摘自北宋《东京梦华录》

遇坊巷桥门及隐僻去处,俱有铺席买卖。

——摘自南宋《梦梁录》

材料三 明代中叶,城镇获得了空前的繁荣,不仅出现了大量以商品集散或转口贸易为主要功能的商业性城镇,更重要的是出现了以手工业为专业特色的市镇,江西景德镇以陶瓷业著称,广东佛山镇以器制造业闻名。……商人及商业是城市生活最为活跃的部分。商人以乡缘为联接纽带,形成商帮,从事全国性的商业活动。

——张岂之《中国历史十五讲》

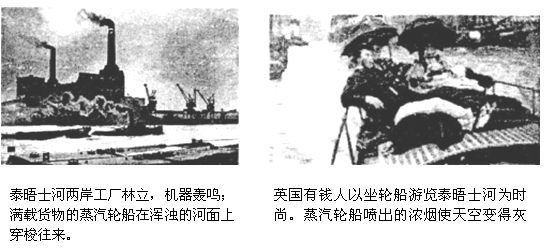

材料四 以下两图反映了19世纪后期英国伦敦的城市风貌

请回答:

(1)据材料一,概括唐朝前期“市”的特点。(3分)

(2)对比材料一和材料二,分析宋代的“市”与前代相比发生了哪些变化。(2分)

(3)据材料三,概括明中叶城市经济发展的表现。(3分)

(4)据材料四,分析工业革命给伦敦发展带来了哪些影响?(4分)

参考答案:(1)特点:坊市分离(由政府设置于城中,与居民区分开):交易时间有限制;商业活动受到官府的监控(重视对市场的管理)(3分)

(2)变化:突破了时间与空间的限制(坊市界限不复存在;打破了时间的限制,出现了夜市、晓市)。(2分)

(3)商业城镇空前繁荣(或城市的商业活动活跃);具有专业特色的市镇兴起;商帮出现。(3分)

(4)蒸汽动力成为主要的动力来源;提高了城市的生产力水平(或推动了城市经济的发展);丰富了城市居民的生活;改善了交通工具。(2分)污染了环境;造成贫富分化。(2分)

本题解析:本题考查学生解读分析图片以及文字史料并综合解决问题的能力。第(1)问中第一小问从材料一中“实行坊市制度,但作为居民区的坊和作为商业区的市完全移入城内,并严格分开。击鼓三百声开市,日没前三刻击钲(小锣)三百声收市。市设有市令,负责市门启闭、管理市场交易”等信息不难判读出归纳出答案。第(2)问中依据材料一并从材料二中“市井经济之家……夜市直至三更尽,才五更又复开张。如耍闹去处,通晓不绝。遇坊巷桥门及隐僻去处,俱有铺席买卖”等信息从坊市界限不复存在;打破了时间的限制,出现了夜市、晓市等信息来归结答案。第(3)问对应材料三,依据材料三“出现了大量以商品集散或转口贸易为主要功能的商业性城镇,以手工业为专业特色的市镇,商人以乡缘为联接纽带,形成商帮”等信息来归纳答案。第(4)问结合图片信息,从图片中文字“泰晤士河两岸工厂林立,机器轰鸣;满载货物的蒸汽轮船在浑浊的河面上穿梭往来”以及“蒸汽轮船喷出的浓烟使天空变得灰暗”并结合工业革命史实从积极和消极两个方面去综合分析作答。

考点:古代中国的经济·古代商业发展·唐朝市的管理;古代中国的经济·古代商业发展·北宋对市的管理;古代中国的经济·古代商业发展·商帮的出现;资本主义世界市场形成与发展·工业革命·第一次工业革命。

本题难度:一般

2、综合题 阅读材料,回答下列相关问题。(25分)

材料一 在古代罗马,丝绸之价竟贵比黄金。丝绸贸易已成为古代世界最大宗的贸易。即使是在罗马帝国极西端的英伦海岛,丝绸的流行也不亚于中国的洛阳。为了获取丝货等物,罗马每年的花费不下一亿赛斯太斯(罗马货币)。当中国丝绸源源西进的时候,西方的物品与信息,也传入中国。佛教通过这条商路传到中国。在大量吸收中国丝货的同时,罗马人的优质纺织品也运来中国,其棉、毛织物畅销中国。

——摘编自何芳川《古代中西文化交流史话》

(1)依据所学知识简要说明承载东西方丝绸贸易商路的形成。结合材料一分析东西方丝绸贸易的影响。(6分)(请勿在此作答)

材料二 隋开皇十四年大旱,人多饥乏,是时仓库盈溢,竟不许赈给,乃令百姓逐粮(自己寻找粮食)。隋文不怜百姓而惜仓库,比至末年,计天下储积,得供五六十年。炀帝恃此富饶,所以奢华无道,遂致灭亡。……凡理国者,务积于人,不在盈其仓库。……后嗣不肖,多积仓库,徒益其奢侈,危亡之本也。

——《贞观政要》卷8

(2)阅读材料二,结合所学知识分析隋朝统治者和唐太宗在粮食安全问题上的不同的认识和政策,并说明其不同的后果。(8分)(请勿在此作答)

材料三

明清两代扬州经济的代表性行业

|

漕运

| 长江中下游各产粮省份的皇粮国税均必须经此北上,扬州钞关的税收额在明清两代一直位居全国前八名之内。

|

盐运

| 全国最大的两淮盐场(苏北沿海)所产官盐在此集散,转运全国最广的食盐销售区——长江中上游安徽、江西、湖北、湖南四省(所谓扬子四岸)销售。

|

金融[来源:学*科*网]

| 大量盐商聚集带动了扬州银庄的发展,使之成为中国乃至东亚地区资本最为集中的地区,规模最大的金融中心。

|

文娱

| 隋唐以来娱乐业是扬州的支柱型产业,明清时期书画家从业者以清代中期扬州八怪最富盛名,是“士大夫必游五都会”之一。

|

手工业

| 以印刷、漆器制造等为代表。

|

(3)依据材料三结合所学,归纳明清时期扬州繁荣的相关因素。(5分)(请勿在此作答)

材料四 扬州地理位置靠近上海,曾有“小小上海赛扬州”之说,直至1908年沪宁铁路和1912年津浦铁路修通后,扬州逐步沦为地区性城市。

(4)结合材料四和所学知识,分析近代时期,上海超越扬州的原因(6分)

(请勿在此作答)

参考答案:

(1)西汉时,开通了陆地和海上两条商路,被成为“丝绸之路”。(3分)

影响:促进了世界贸易的发展;促进了不同地区、不同民族的相互了解;促进了东西方的文化交流。3分

(2)隋朝将大量粮食藏于国库,不用于解决百姓的生存需求;(2分)唐太宗则主张百姓家中有足够的粮食。(2分)隋朝因百姓的反抗短暂而亡;(2分)唐太宗时国力增强,社会安定。(2分)

(3)政治因素:统一、和平的政治社会环境(1分);扬州城娱乐和文化的发展(1分);农产品商品化程度提高、商业繁荣(1分)、国内最大金融中心(1分)交通便利(1分)

(4)交通运输方式的转变,上海成为海、陆运输中心。(2分);开埠通商,上海成为中外商贸中心(2分);

上海成为中国近代工业的重镇。(2分)

本题解析: (1)本题考查学生阅读信息和根据所学知识解决问题的能力。问题要求结合所学回答,根据所学丝绸之路是在汉代开辟的。分为以长安为起点的陆上丝绸之路和以广州为起点的海上丝绸之路。关于丝绸贸易的影响可以这样分析:既是贸易,可从对双方经济的往来、贸易的发展来分析;不同民族和地区的经济往来必然会带动双方文化的交往。再结合“丝绸贸易已成为古代世界最大宗的贸易”可以得出促进了世界贸易的发展;“西方的物品与信息,也传入中国”可得出促进了不同地区、不同民族的相互了解;“佛教”“罗马人的优质纺织品”等来到中国则说明丝绸贸易促进了东西方的文化交流。

(2)本问考查古代统治者针对粮食安全的的治国思想。材料中明确说明了隋朝皇帝的认识,唐朝统治者的认识则是通过对隋朝灭亡的教训来反映的。“仓库盈溢,竟不许赈给”、“不怜百姓而惜仓库”说明隋朝发生灾荒时,国家却将大量粮食藏于国库,不用于解决百姓的生存需求;而唐朝统治者认为“积于人,不在盈其仓库”,结合唐太宗“存百姓”的主张,可知唐太宗主张百姓家中有足够的粮食。隋朝粮仓的富足反映了对百姓的剥削之重,灾荒得不到救济必然会进一步激化阶级矛盾,因此隋在农民起义的打击下走向灭亡;唐朝时轻徭薄赋、缓和了阶级矛盾,出现了国力增强,社会安定的治世局面。

(3)综合材料中出现的“明清两代扬州经济的代表性行业”,可以看出主要是工商业、金融业、交通运输业和文娱等,可从扬州产业地位和发展程度来分析。同时问题要求结合所学知识,影响城市经济发展的因素有政治环境、政策、市场的发展、货币、商人或商人群体、三大产业的发展、地理位置等因素有关。从政治上来说明清时期是同一多民族国家的巩固和发展时期,大一统的局面为经济的发展提供了良好的社会环境和统一的国内市场。城市经济的发展离不开农业和手工业产品的商品化以及在此基础上的商业繁荣。再加上扬州是国内最大金融中心、文化娱乐产业发达和便利的交通,推动了扬州市镇经济的发展。

(4)本小问考查上海发展成为近代化大市的因素。作为非政治中心,上海发展成为近代化都市的主要因素和工商业发展有关。根据所学可知,上海工商业的发展得益于最早开辟为通商口岸,推动了其商品经济的发展;较早地接触西方工业文明并创办近代企业,再加上材料中提到的“沪宁铁路和1912年津浦铁路”和上海位于南北海运线的中心位置即可。

考点:古代中国经济的基本结构和特点·古代中国的商业经济·对外贸易丝绸之路;代中国经济的基本结构和特点·古代中国的农业经济·统治者对农业和农民的态度;古代中国经济的基本结构和特点·古代中国的商业经济·明清市镇经济的发展;近代中国资本主义的曲折发展·近代中国民族工业的兴起·口岸城市的发展

本题难度:一般

3、选择题 在一次讨论课上,小刘和小陈两个同学在对我国古代经济问题的认识上产生了很大的分歧,分歧的焦点是中国最精美的手工业产品的来源。凭你的认识,你认为它应来自于 ( )

A.家庭手工业

B.民营手工业

C.私营手工业

D.官营手工业