| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高中历史知识点大全《古代中国的政治制度》高频试题预测(2018年最新版)(八)

参考答案:D 本题解析:材料中的宋代谏官只能评议宰相是非,而不能评议皇帝的,所以可以表明D项的相关内容。A项说法错误,与材料内容相悖。C项是无关项。 本题难度:一般 2、选择题 “范仲淹于公元1015年中进士,曾先后做过河中府通判、饶州知州、延州知州等地方官,于1043年回朝任枢密副使、参知政事,继而推行新政。以下对范仲淹仕途中职位的描述,错误的是 ( ) |

参考答案:D

本题解析:本题考查学生阅读信息和根据所学知识解决问题的能力。根据所学可知河中府通判、饶州知州、延州知州为地方官;枢密副使、参知政事为中央官职。宋朝为了加强专制主义中央集权,派文臣到地方做知州,管理地方行政。设置通判以监督知州,行使地方监察权。在中央设置参知政事分割宰相的行政权,设置枢密使分割宰相的军事权。因此ABC符合事实。参知政事不负责地方事务,通判行使地方监察权,D符合题意。

考点:古代中国的政治制度·君主专制政体的演进与强化·监察制度(通判)

本题难度:一般

3、简答题 (20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 胡瑗,北宋学者,字翼之,人称安定先生。1035年被范仲淹任命为苏州郡学教授,后在苏、湖二地办学。他在学堂中实行“分斋法”,设经义斋和治事斋。经义斋选择其心性疏通、有器局可任大事者,使之讲明六经;治事斋则一人各治一事,又兼摄一事,如治民以安其生,讲武以御其寇,堰水以利田,算历以明数是也。庆历四年(1044年)朝廷建太学于京师,派人“下湖州取先生之法,以为太学法”。此后,其治学理论及经验编为《学政条约》一卷,供各地教育参考。

——摘编自《北宋教育》

材料二 1922年11月,北京政府颁布了《学校系统改革案》大总统令,其中部分规定如下:(1)小学课程在较高年级时,斟酌地方情形,增置职业准备学科;(2)初级中学施行普通教育,但得视地方需要,兼设各种职业科;(3)高级中学施行普通、农、工、商、师范、家事等科,但得酌量地方情形,单设一科或兼设数科;(4)职业学校之期限及课程,需酌量该地方实际需要情形而定;(5)为健全职业教育,在相当学校内酌设职业教员养成科。

——摘编自孙培青《中国教育史》

材料三 1917年初,由史密斯和休士提出的职业教育提案获得美国国会通过,即《史密斯一休士法案》。其内容如下:第一,在职业教育发展的职责方面,强调联邦政府的责任,认为采取新的和必要的服务性措施促进各科职业教育的发展是其应尽的职责。第二,在经费的投入方面,每个州都应当为职业教育提供经费,其数额与联邦政府补助费相等。第三,在公立学校开设职业科,设置选修课程,使普通中学具有升学和就业双重功能。

——戴本博和王天一《外国教育史》

(1)根据材料一,概括“分斋法”的主要特点及其作用。(8分)

(2)根据材料二,指出北京政府教育改革的侧重点。(4分)

(3)根据材料三,简要概括《史密斯一休士法案》的主要内容。综合上述材料,你认为有哪些经验可供我国教育改革借鉴?(8分)

参考答案:(1)特点:因材施教。(2分)

作用:有利于培养经世致用人才;使实用学科取得了与儒学同等的地位;为各地教育起了示范作用;(6分)

(2)地方有较大自主权;重视学生的职业教育;(4分)

(3)主要内容:各级政府都要承担职业教育责任并保障经费的投入;中学教育应具有职业教育与升学教育双重功能。(4分)经验:因材施教;经世致用;优化教育结构和人才结构,加大教育经费投入。(4分)

本题解析:(1)本题考查学生从材料获取信息,解决问题的能力。根据“学堂中实行“分斋法”,设经义斋和治事斋。经义斋选择其心性疏通、有器局可任大事者,使之讲明六经;治事斋则一人各治一事,又兼摄一事,如治民以安其生,讲武以御其寇,堰水以利田,算历以明数是也。”可知市分类教学,因材施教。对于作用类的答题,考生可以从史料中推论得出一些,如根据内容可知可以提高实用之学的地位和有利于培养经世致用人才;“朝廷建太学于京师,派人‘下湖州取先生之法,以为太学法’”可知为各地教育起了示范作用。

(2)本题考查学生从材料获取信息,解决问题的能力。据史料“小学课程在较高年级时,斟酌地方情形,增置职业准备学科”,“初级中学施行普通教育,但得视地方需要,兼设各种职业科”可知地方有较大自主权;重视学生的职业教育。

(3)本题考查学生从材料获取信息,解决问题的能力。“强调联邦政府的责任,认为采取新的和必要的服务性措施促进各科职业教育的发展是其应尽的职责。第二,在经费的投入方面,每个州都应当为职业教育提供经费,其数额与联邦政府补助费相等。”可知各级政府都要承担职业教育责任并保障经费的投入;“在公立学校开设职业科,设置选修课程,使普通中学具有升学和就业双重功能。”可知中学教育应具有职业教育与升学教育双重功能。借鉴上考生可以从教育经费的投入,教育结构的改善等方面回答。

考点:古代中国的政治制度?汉到元政治制度的演变?教育制度

本题难度:困难

4、综合题 “创新是一个民族的灵魂。”中国作为一个历史悠久的多民族国家,在政治制度创新方面多有建树,而且其体系之完备,经验之丰富,影响之深远都是世界上其他民族不可比拟的。

阅读下列材料:

材料一

材料二 本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。┅┅靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

──朱熹《朱子语类》卷128

材料三 元朝大政委于中书省,今晋、冀、鲁、内蒙及河南的黄河以北地区称“腹里”,由中书省直辖。中书省也称都省,为全国行政中枢。总领各行省,又兼辖腹里。

材料四 雍正年间,用兵西北┅┅始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处。地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者,皆近臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

──赵翼《檐曝杂记》

请回答:

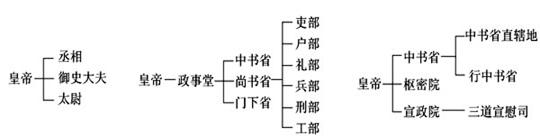

(1)根据材料一中的示意图,指出图示一、图示三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?图示二所示的政治制度的名称是什么?有何作用?(7分)

(2)材料二中北宋“尽夺藩镇之权”中“兵也收了,财也收了”的具体措施指哪些?材料二中作者对此看法如何?(8分)

(3)材料三中元朝设置的中书省与唐朝的中书省有何不同?(4分)

(4)材料四中军机处的主要职能和作用是什么?军机处的设置反映了什么时代特征?(5分)

(5)上述内容反映了中国古代政治制度怎样的演变趋势?(1分)

参考答案:(1)朝代:秦朝、元朝;制度:三省六部制(3分)。作用:三省六部制使三省之间相互牵制,又互为补充,分工明确,提高了办事效率;使完整的相权被分割,避免了权臣独揽大权,有利于加强皇权。这进一步完善了专制主义中央集权制度。(4分)

(2)措施:派转运使管理地方财政,从地方军队中挑选强壮士兵,编入禁军,由皇帝直接控制(4分)。作者看法:防止地方割据取得成功,但导致地方军事力量削弱,造成在外族进攻时的失败。(4分)

(3)唐朝的中书省是中央机构之一,掌管国家政令的草拟;元朝的中书省是全国最高行政机构。(4分)

(4)职能是迅速将笔录的皇帝旨意传达给中央各部门和地方大臣去执行。作用是使皇权得到空前强化(4分)。反映了明清时期封建制度的渐趋衰落。(1分)

(5)君权与中央集权不断加强。(1分)

本题解析:(1)图一皇帝之下设“三公”——丞相、太尉、御史大夫,是秦始皇创立的政治制度;图三在中央设中书省,地方上设行省,是元朝的行省制度;图二实行三省分权,尚书省下设六部,是唐朝的三省六部制。三省的长官都是宰相 ,相权分散。三省相互牵制和监督,削弱了相权.保证了皇权的独尊。是中国古代政治制度的重大创造,此后历朝基本沿袭这种制度。

(2)结合教材,“兵也收了”指宋太祖从地方军队中挑选强壮士兵,编入禁军,由皇帝直接控制;“财也收了”指北宋派转运使管理地方财政。

(3)两者的职能不同:唐朝的中书省掌管国家政令的草拟;元朝的中书省是全国最高行政机构。

(4)清朝雍正帝设军机处,主要职能是上传下达,把皇帝旨意传达给中央和地方各部门执行。作用是使君主专制发展到顶峰。反映了明清时期封建制度的渐趋衰落。

(5)中国古代政治制度的演变趋势可以从中央和地方两个方面归纳。

考点:古代中国的政治制度。

点评:中国古代政治制度演变的趋势是:相权不断削落,皇权不断加强;地方权力不断削落,中央的权力不断加强。

本题难度:困难

5、选择题 中国古代中央集权在发展过程中始终贯穿着的两大矛盾是:

①中央政府和与地方割据势力 ②皇权与相权

③统治阶级与被统治阶级 ④汉族与少数民族

A.③④

B.②③

C.①②

D.③④

参考答案:C

本题解析:本题考查调用所学知识分析材料信息的能力,中国古代专制主义中央集权制度包含两层含义,从专制主义的角度来看,君主专制不断加强,相权不断削弱,直至废除;从中央集权的角度来看,中央不断加强对地方的控制和管理,因此这两大矛盾是中央政府和与地方割据势力、皇权与相权,因此答案为C项。

考点:古代中国的政治制度·汉到元政治制度的演变·专制主义中央集权制度

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考历史必备知识点《现代中国的.. | |