1、判断题 “孝公已死,惠王代后……人说惠王曰:‘大臣太重者国危,左右太亲者身危。今秦妇人婴儿皆言商君之法,莫言大王之法,是商君反为主,大王更为臣也。’”(《战国策?秦策一》)从材料中得出的结论正确的是

①“惠王代后”是造成商鞅悲剧的原因之一 ②说惠王之“人”为没落贵族

③商鞅变法在秦国深入人心④商鞅权力过大威胁到秦惠王统治

[? ]

A.①②③④

B.①②③

C.②③④

D.③④

参考答案:A

本题解析:

本题难度:一般

2、判断题 商鞅两次变法围绕的宗旨是( )

A.废除井田制

B.富国强兵

C.奖励军功

D.革新政治

参考答案:B

本题解析:商鞅变法是发生于战国时期的一次变法,其根本任务是实现生产关系的根本性变革,进而实现社会生产力的巨大发展。

本题难度:简单

3、判断题 阅读下列材料:

材料一?王安石(1021~1086),字介甫,临川人,北宋著名政治家、思想家和文学家。读书非常广博,儒家经书、佛经、诸子百家、医书、小说无所不读。早年随便父辗转南北,到过很多地方,?解了社会现状,很早就立下了矫世变俗”的雄心壮志。担任地方官司多年,每天一地,来不及休息,便立即考察当地农业生产情况,并着手推行了一系列改革。调到中央任职以后,以“天变不足畏,人言不足恤,祖宗之法不足守”的“三不足”精神推行新法,普先后两次被罢免相位,但从未动摇过变法的决心,人称“拗相公”。?

——《历史上重大改革与回眸》(岳麓版)

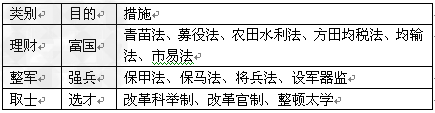

材料二?王安石变法的内容

材料三?介甫文章节义过人处甚多,但性不晓事而喜进非,致忠直疏远,谗佞辐辏,败坏百度,以至于此。?

——司马光《司马温公集》

(1)据材料一结合所学知识概括指出,王安石为什么能够成为“中国十一世纪的改革家?”

?

(2)王安石变法的许多措施既有成功之处,又埋伏着失败的隐患。从材料二中选择两项符合上述结论的措施,并说明理由。

?

(3)如果通过历史隧道与王安石对话,请你结合对材料三的理解,提出合理化建议,助其变法成功。?

??

参考答案:(1 )北宋中期社会问题日益严重,时代需要改革家。王安石勤奋好学,少有大志,注重调查,了解下情;为人刚正、意志坚强,具备了改革家的素质。

(2 )青苗法:限制高利贷盘剥,增加政府收入;募役法:减轻了农民负担,保证了生产时间;农民负担仍很沉重,触动了大官僚、大地主和富商的利益,遭到他们的激烈反对。(3 )平衡各阶层的利益,减小变法的阻力。加大宣传力度,统一统治阶级内部认识,解决内部纷争。在用人问题上应慎重。

本题解析:

本题难度:一般

4、判断题 阅读下列材料

材料一?1856年,亚历山大二世向莫斯科贵族发表演说,他说:“到处在谣传,我要给农民自由,这是不公正的,……但是,遗憾的是,农民和他们的地主之间存在着敌对情绪,并因此发生了许多不服地主管束的事情。……因而,从上面解决要比从下面解决好得多。”?

——摘自孙成木《俄国通史简编》

材料二?1868年4月的一天,日本京都皇宫的大殿内,天皇率领群臣宣读誓词:“广兴会议,万机决于公论;上下一心,大展经论;官武一体以至庶民,各遂其志,务必人心不倦;破历来之陋习,基于天地之公道;求知识于世界,大力振兴皇基。”这就是日本历史上著名的“五条誓文”。?

——摘自人教版历史选修1

材料三?1898年6月11日,光绪帝颁布明定国是上谕,上谕说:“数年以来,中外臣工讲求时务,多主变法自强。……惟是风气尚未大开,论说莫衷一是,或托于老成忧国,以为旧章必应墨守,新法必当摈除,从喙哓哓,空言无补。……嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶.各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以教空疏迂谬之弊”。以皇帝名义“诏定国是”,其目的是“以变法为号令之宗旨,以西学为臣民之讲求,著为国是,以定众向.然后变法之事乃决.人心乃一,趋向乃定。”?

——摘自梁启超《戊戌政变记》

请回答:

(1)结合材料和所学知识,分析三则材料所反映的三国解决社会危机的角度(或者侧重点)有何不同?

________________________________________________________________________________

(2)三则材料中的三位君主都参与了改革,分别指出他们在改革中的作用。

________________________________________________________________________________

(3)材料三的改革与材料一、二在核心主张、局限性、改革方式上的相同之处是什么?

________________________________________________________________________________

(4)三国改革出现了不同的结果:俄日崛起,中国改革失败。请结合所学知识分析影响改革的因素主要有哪些?

________________________________________________________________________________

参考答案:(1)俄国侧重解决内部危机,废除农奴制度。日本则侧重向西方学习,引进西方文明来改造日本社会。中国通过变法,实现富国强兵,摆脱民族危机的命运。?

(2)俄国:亚历山大二世是这次改革的领导者,通过自上而下的方式解放农奴;日本:天皇是改革的主导者,拥有实权,积极推进明治维新的开展;中国:光绪帝同情变法,作出改革举动,但由于实权掌握在慈禧太后手中,导致变法失败。

(3)核心主张:发展资本主义;局限性:带有浓厚的封建残余;改革方式:自上而下的资产阶级性质的改革。?

(4)它是否顺应历史发展趋势;改革派与保守派力量对比;改革者的策略、方针是否得当;统治者的态度等。

本题解析:

本题难度:一般

5、判断题

阅读下列材料:

材料一:孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。获魏之师,举地千里,至今治强。

———李斯《谏逐客书》

材料二:秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,争耕战之赏,虽非古道,犹以务本为之固,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度,庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠,有强国兼州城,而弱者丧稷。

———《战国策·秦策》

材料三:“盖免役之法……则使之家至户到,均平如一,举天下之役,人人用募,释天下之农,哪于畎亩,苟不得其人而行,则五等必不平,而募役必不均矣。……得其人缓而行之,则为大利;非其人急而行之,则为大害。故免役之法成,则农时不夺,而民力均矣。”

———《临川先生集·上五事札事》

材料四:及神宗朝,荆人秉政……国事日非,膏肓之疾,遂不可治,后人但言其农田、水利青苗、保甲法为百姓害,而不知其移人心,变风俗为朝廷之言。其诸害百姓者,可以为一旦为更。而其害于朝廷者,则数十百年,滔之之势,一往而不反矣。

———《日知录·宋民风俗》

材料五:至元丰初,储积赢羡……元丰三年(1080年)遂于寺南作元丰库以储之,几(几乎)百楹。

———《通鉴长编纪事本末》

请回答:

(1)两次变法都遭到顽固派反对,请根据材料二、四,指出其反对变法的相同理由。两次变法中的顽固派在阶级本质上是否相同?为什么?

(2)分析上述材料,结合所学知识,简述两次变法结果的异同。

参考答案:(1)都认为变法改变了祖宗之法,败坏了世道人心。本质不同。商鞅变法中的顽固派是旧奴隶主贵族的代表,与改革派之间的矛盾是新旧阶级、新旧制度之间的矛盾。王安石变法中的顽固派是封建大地主、大官僚的代表,与改革派的矛盾是封建地主阶级的内部矛盾。

(2)相同点:一定程度上变法都遭到顽固派反对,后来都失去最高统治者的支持,变法的倡导者遭迫害,但都取得很大成效。不同点:最终结果不同。商鞅变法废除了奴隶制度,从根本上改变了秦国的社会性质。王安石变法随着王安石下台而被废除,最终失败。

(3)认识:①改革是历史发展的必然,有利于社会的进步。②改革必然要触及某些旧势力的既得利益而遭到反对,因此改革道路是曲折的、艰难的,甚至是要付出代价的。③改革要取得成功,还须用人得当,实施得法。

本题解析:本题考查学生分析、比较问题的能力。第(1)问从材料中可知其反对变法的相同理由,本质的不同可从阶级利益上去分析。第(2)问根据材料结合所学知识作答。第(3)问要打开思路,从多角度作答。

本题难度:一般