1、判断题 温总理2008年1月三次南下指挥抗雪灾工作时说,“民安了国才能安,国安了领导人心才能安”;5月12日汶川8.0级地震后,温总理多次强调将救人放在抗震救灾工作的第一位,以上体现了我国民本思想。在我国古代先哲中,第一次将民的地位、作用提到高于君主的程度的是(? )

A.孔子

B.孟子

C.庄子

D.韩非子

参考答案:B

本题解析:略

本题难度:简单

2、判断题 下列有关近代中国社会生活变迁的说法,不正确的是

A.深受西方工业文明影响

B.政府曾经起到推动作用

C.地域存在严重的不平衡

D.社会风俗全盘西化是趋势

参考答案:D

本题解析:AB是关于 近代中国社会生活变迁的原因,说法正确;C是关于近代社会生活变迁的特点,说法正确,当时沿海变化快,内地变化慢,城市变化快,农村变化慢;D说法不正确,当时呈现中西合璧、中西并存的特点,而非全盘西化。

点评:否定型选择题首先是考查同学们的识记能力,在此类题中较多涉及的是历史事实,解答的关键是对历史事实的本质、原因、影响、意义、评价等有一个完整的、准确的认识。其次此类题较多地考查同学们对历史概念的理解能力,所以同学们要对历史概念的内涵、实质有清晰的认识。第三、考查同学们的逆向思维能力,因为此题主要选择错误的选项,而由于同学们习惯了选择正确的选项,所以在思维习惯上不符,往往造成错误。

本题难度:简单

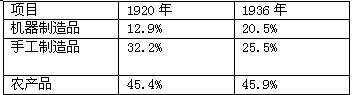

3、判断题 下表是关于民国时期几类商品所占国内市场比重的变化情况。它说明了当时中国

①民族工业品在数量上超过了进口品? ②资本主义经济占据主导地位

③近代工业化进程有所发展? ④自然经济进一步解体

A.①②

B.③④

C.①②③

D.②③④

参考答案:B

本题解析:略

本题难度:一般

4、判断题 阅读下列材料,回答问题(25分)

材料一?子曰:“富与贵,人之所欲也。不以其道得之,不处也。贫与贱,人之所恶也。不以其道得之,不去也。君子去仁,恶(乌)乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。”?——《论语》

材料二?对于那些以财富自夸,认为不需要受教育,财富会成就他们的心愿,使他们能受到人们的尊敬的人,他就教导他们说道:“只有愚人才会自以为不用学习就能够分辨好歹,单凭财富就可以取得自己所企望的并能作出对自己有利的事情。……只有呆子才会认为,尽管自己一无所知,但由于有财富就会被认为是个有才德的人,或者尽管没有才德,却会受到人们的尊敬。”

——古希腊?色诺芬《回忆苏格拉底》

材料三?朱子曰:人之一心,天理存则人欲亡;人欲胜,则天理灭;未有天理人欲被夹杂者。朱子曰:……富贵,身外之物,求之唯恐不得,纵便得之,于身心无分毫之益,况不可必得乎?若义理求则得之,能不丧其所有,可以为圣为贤,利害甚明。人心之公,每为私欲所蔽,所以更放不下,但常常以此两端体察,若见得时,自须猛省,急摆脱出来。

材料四?钦佩或近于崇拜富人和大人物,轻视或至少是怠慢穷人和小人物的这种倾向,虽然为建立和维持等级差别和社会秩序所必须,但同时也是我们道德情操败坏的一个重要而又最普遍的原因。……受到人们的尊敬和钦佩……一条是学习知识和培养美德;另一条是取得财富和地位。我们的好胜心会表现为两种不同品质:一种是目空一切的野心和毫无掩饰的贪婪;一种是谦逊有理和公正正直。……前者促使每一只飘忽不定的眼睛去注意它;后者除了非常认真仔细观察者外,几乎不会引起任何人的注意。……大部分人都是财富和显贵的钦佩者和崇拜者……

——英国?亚当斯密《道德情操论》

⑴概述材料一中关于财富与道德的主要观点。(5分)

⑵材料二反映了苏格拉底的哪一思想?孔子与苏格拉底在财富与道德的论述上有许多相似之处,结合所学知识分析其共同的社会因素。(6分)

⑶与材料一相比,材料三在财富与道德的论述上有何变化?概述材料三的思想对中国社会发展的影响。(8分)

⑷材料四反映了什么社会现象?结合所学知识分析导致这一现象的社会根源,并谈谈你对财富与道德关系的认识。(6分)

参考答案:⑴概述材料一中关于财富与道德的主要观点。(5分)

追求财富是人的本能;要以合乎道德的途径获得富贵;道德比富贵更重要(仁是道德的根本,要坚守仁)(1点2分,3点5分)

⑵材料二反映了苏格拉底的哪一思想?孔子与苏格拉底在财富与道德的论述上有许多相似之处,结合所学知识分析其共同的社会因素。(6分)

思想:知识即美德(或强调教育对成就人的道德的重要性)(2分)

因素:伴随生产力的发展,新兴阶层(地主、工商业奴隶主)财富增长,社会地位提高;

文化教育的发展,文人(知识分子)队伍壮大;

相对宽松的社会环境,思想活跃(3取2,4分)

⑶与材料一相比,材料三在财富与道德的论述上有何变化?概述材料三的思想对中国社会发展的影响。(8分)

变化:由肯定人性及合理的财富追求(2分),到否定人性,否认财富的作用,追求纯粹的义理道德(2分)

影响:重视气节品德,强调人的社会责任,对塑造中华民族性格起到了积极作用(2分);压抑扼杀人的自然欲求,维护专制统治,产生了消极影响。(2分)

⑷材料四反映了什么社会现象?结合所学知识分析导致这一现象的社会根源,并谈谈你对财富与道德关系的认识。(6分)

现象:人们对财富和地位的崇拜超过对知识和美德的崇拜(拜金主义盛行),造成社会道德败坏。(2分)

根源:工业革命使贫富分化加剧,资产阶级经济力量增强,社会政治地位提高。(2分)

认识:财富与道德是人类生存与发展的物质基础和精神基础,是人类社会文明的体现;抛弃道德片面追求财富,或压抑人性片面追求道德都是不可取的。(2取1,言之成理,2分)

本题解析:⑴解答这一问关键是读懂材料,如“富与贵,人之所欲也”可得出追求财富是人的本能,“不以其道得之,不处也”大意是要以合乎道德的途径获得富贵等,依次类推进行解答。⑵分析材料二,从“只有愚人才会自以为不用学习就能够分辨好歹,单凭财富就可以取得自己所企望的并能作出对自己有利的事情”可知他认为学习知识很重要,财富不等于美德。第二小问要求学生分析他们所处的社会环境,一般要从社会经济、文化氛围等方面考虑。⑶分析材料三,“富贵,身外之物,求之唯恐不得,纵便得之,于身心无分毫之益”可知作者把富贵看的很轻,和材料一对追求富贵的认可不同。材料三要求人摆脱私欲,实际是强调社会责任。其影响应从积极和消极两方面考虑。⑷从“大部分人都是财富和显贵的钦佩者和崇拜者……”可知社会出现了拜金主义等,其社会根源应从经济领域的变化方面组织答案,如:工业革命使资产阶级经济力量增强,地位提高等,第三小问主要从道德与财富之间的关系角度回答,应做到观点正确。

点评:此题以孔子、苏格拉底、朱熹、亚当斯等对财富与道德的不同认识和理解为中心内容组织试题,考查了他们思想的不同点及其产生的社会根源,最终归结为对学生的思想理论教育:如何认识财富与道德。主要考查了学生由材料获取有效信息的能力及其价值观。

本题难度:一般

5、判断题 2008年4月9日,国务院新闻办举行建国后有关西藏历史发展的新闻发布会。以下是西藏自治区经济发展比较表,下列对西藏变化原因的表述,正确的是

项目 项目

时间

| 工业总产值

| 农业总产值

| 人均收入

|

1949年

| 0

| 0.24亿元

| ——

|

2007年

| 47亿元

| 76.34亿元

| 2778元

|

①党实行民族平等、民族团结和各民族共同发展繁荣的原则

②在全国率先实行民族区域自治制度

③各地干部群众的大力支援

④十一届三中全会后重新落实民族政策、宗教政策

A. ①②③④? B. ①③④? C. ①②③? D.②③④

参考答案:B

本题解析:本题考察的是建国后西藏地区经济社会发展取得巨大成就的原因,运用排除法,②的表述错误,西藏自治区的建立是在1965年,并非第一个建立,①、③、④三项表述都是正确的。

本题难度:一般