1、判断题 清末民初,山西有一首歌谣:“破戏台,烂秀才,小足板子洋烟袋;火车站,德律风(telephone),大足板子毕业生”。歌谣反映了当时

A.社会转型的苦痛

B.传统旧俗遭冲击

C.新旧事物的对立

D.新旧事物的并存

参考答案:D

本题解析:根据材料“清末民初...破戏台,烂秀才,小足板子洋烟袋;火车站,德律风(telephone),大足板子毕业生”即可判断出此时的中国存在着传统的中国事物和先进的西方事物并存的局面,其他的说法无关从材料找到依据。

本题难度:简单

2、判断题 (24分)中国工业布局受政治、资源、市场等因素影响而不断变化。

1932年,日本在上海挑起一·二八事变。鉴于中国重要工厂绝大部分都集中于上海,而内地各省几乎没有工业基础,难以满足抗战的物资需要,南京国民政府计划将工厂内迁。1937年,国民政府制定了《工厂迁移协助办法》,打算在武汉建立新工业区。截止到1937年底,上海迁出民营企业146家,各种机件14600余吨。南京沦陷后,国民政府再次动员企业迁移,拟定《西南西北工业建设计划》。从1938年7月起,已在武汉的工厂又大规模拆迁,主要迁往湘、桂、黔、曩、陕、川,共迁出企业304家,物资511825吨。

(1)结合材料及所学,概述20世纪30年代中国工业内迁的原因及过程。(8分)

参考答案:(1)原因:中国现代工业多集中在东南沿海地区,分布不平衡;为了支持长期抗战,国民政府决定将工业内迁。过程:抗战初期企业迁往武汉;武汉失守前又迁往西北、西南等地。

本题解析:第一小问根据材料信息“鉴于中国重要工厂绝大部分都集中于上海,而内地各省几乎没有工业基础,难以满足抗战的物资需要,南京国民政府计划将工厂内迁”,再结合近代中国民族工业分布特点等相关知识回答。第二小问根据材料信息“1937年,国民政府制定了《工厂迁移协助办法》,打算在武汉建立新工业区”“南京沦陷后,国民政府再次动员企业迁移,拟定《西南西北工业建设计划》”“从1938年7月起,已在武汉的工厂又大规模拆迁,主要迁往湘、桂、黔、曩、陕、川”概括。

本题难度:一般

3、判断题 从中华人民共和国建立到1956年我国经济发展的总体趋势是( )?

A.由经济残破到国民经济的恢复?

B.由新民主主义经济到建立社会主义经济?

C.由计划经济体制到市场经济体制?

D.由农业国到工业国?

参考答案:B?

本题解析:建国初期,我国经济的主体是新民主主义经济,即政治上为无产阶级领导,经济上主体为资本主义经济,但受到了一定的约束。经过三大改造,我国的经济成分变为以社会主义公有制为主。故正确答案为B项。?

本题难度:简单

4、判断题 阅读材料,回答下列问题。 ?

材料一?7世纪时,丝、织锦和薄纱是中国最大量的出口货物。到了宋代,丝绸、瓷器与铁器在出口品中并列为大宗。元朝时期,中国与东南亚、南亚及西亚的官方接触日益频繁,与这些地方的贸易也出现明显扩展。中国出口丝绸、瓷器、铜钱、铁锅、漆器等产品,进口品则以胡椒为主。15世纪末,葡萄牙航海家迪亚士在寻找欧洲通向印度的航路时航行到图中A处时(位于南非西南的半岛南端,是一个多岩石的海岬。海岬是指突入海中的尖形陆地),因多风暴,取名风暴角,这里成为世界上最危险的航海地段之一,但从此通往富庶的东方航道有望,故后又改称好望角。斯塔夫里阿诺斯在《全国通史》中指出,“16世纪以前,最重要的项目是由东方运往西方的香料和朝相反方向运的金银。……18世纪中期,英国凭借其先进的科技、股份制公司制度、金融中心地位、遍布全球的殖民地,以及强盛的海军,建立了一个以英伦三岛为中心的全球贸易网络,英国工业中心伯明翰为殖民地提供了种种产品,供印度用的斧子和供北美洲土著用的战斧……”

1815年的额大不列颠帝国

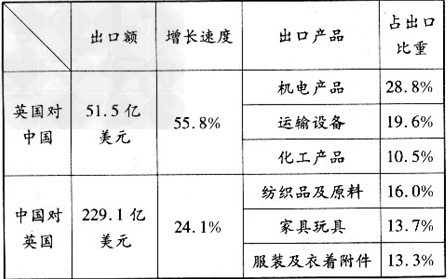

材料二?下表为2010年1—6月中英双边贸易中居前列的产品部分数据表。

注:①中国是英国第十大出口市场和第三大进口来源地。②中国在劳动密集型产品上具有较大优势,是英国纺织品及原料、家具玩具等最大进口来源地。

(1)根据材料一,说明中国古代制造业的特点及成因。简要指出古代中国进出口货物的区别。

________________________________________________________________________________

(2)材料一反映了英国在“全球贸易网络”中地位如何?结合材料一,说明这一“全球贸易网络”是如何建立的。

________________________________________________________________________________

参考答案:(1)特点:中国制造业发达;制造品种类多;出口量大。成因:中国古代多数时期,国家统一、社会稳定,农业繁荣,传统科技发达,推动了以手工业为主体的中国古代制造业的迅速发展。中国出口货物为手工业产品,进口土特产品。

(2)地位:英国处于“全球贸易网络”的中心。建立:工业革命前,英国已是世界上最大的殖民国家;工业革命使英国成为世界上最为先进的工业强国;工业革命增强了英国对外殖民扩张的实力,伴随着英国的殖民扩张,更多的国家和地区变为了英国的经济附庸;最终形成了以英国为中心的世界市场。

本题解析:

本题难度:一般

5、判断题 概述明代以前中外关系的主要特点,明清时期,对外政策呈现出什么趋势?为什么呈现出这一趋势?造成的后果如何?

参考答案:明代以前中外关系的主要特点有:

①明朝以前中华文明始终处于世界领先地位,隋朝时代完成了“中华文化圈”的总体格局,中国成为周边国家,乃至亚洲地区经济文化交流的中心。

②中外关系,汉、唐、宋、元各朝基本采取了对外开放政策。

③中外关系,既有官方的互通使节,也有民间的交往;还有大量的贸易往来和文化交流。

明清时期对外关系方面呈现的趋势是由开放到闭关自守。

出现这一趋势的原因:

内因是明清时期中国封建社会制度逐渐衰落腐朽。

外因是倭寇侵扰我国东南沿海和西方殖民者向东方的殖民扩张。

这一趋势造成的后果:

闭关政策阻碍了国内商品经济的发展和资本主义萌芽的发展。阻碍了中外经济文化交流,使中国脱离了世界发展的潮流,落后于西方,以至进一步受到西方殖民侵略。

本题解析:本题考查的是中外关系的特征,时间跨度大,涉及内容广,能力要求高,旨在考查学生的分析、概括问题的能力,解答本题要从大趋势考虑,不能局限于某一个朝代或时期,解答第二问、第三问可利用本专题“锦囊妙计”中的观点,从我国明清时期的经济基础入手。

本题难度:简单