1、判断题 下表是1956-1964年我国工业与农业的发展趋势示意图。根据该表,判断下列说法中正确的是?

A.国家实行的纠左措施使工农业比例趋于平衡

B.苏联撤走专家是导致农业产值大幅度下降下的主要原因

C.优先发展农业使1961年后农业产值增加

D.1960年工业出现峰值是因为“一五计划”的实施

参考答案:A

本题解析:根据图片信息,50年代末的“左”倾错误导致工农比例失调,而60年代初因中央生产关系的调整,工农比例趋向于平衡,故A项正确;B项“主要原因”说法是错误的,应是“左”倾错误,故B项错误;C项“优先发展农业”说法错误,应是“优秀发展工业”,故C项错误;“一五”计划是在50年代,故D项错误。

本题难度:简单

2、判断题 (25分)历史学家黄仁宇主张把历史演变放置在一个总体性的坐标上,从小事件看大道理;从长远的社会、经济结构观察历史的脉动;从中西的比较看历史事物的特殊性。阅读材料,回答问题。

材料一?周朝社会,人的思想可以自由驰骋了,中国这一思想繁荣时代与古希腊的哲人时代几乎是同时产生的,不过他们得出的答案大相径庭。从而使地中海文明、南亚文明和东亚文明各自朝着不同的方向发展下去。在西方那种多元社会里,各种社会力量都通过法制以获得平衡。而在古代中国,儒家开创的伦理道德传统,使中国文明比其他任何文明都更为注重伦理道德的价值。

——费正清《中国:传统与变迁》

材料二? 1400年到1800年间,相比于世界其 它地区,欧洲政治和军事力量获得显著发展。这基于两个原因:亚欧非大陆的科技文化创新最终传播到西欧地区;新型火药武器时代已经到来,而西欧也已准备好迎接挑战……在西欧发生的科学革命和启蒙运动不断发展,使西欧人的思想传播至世界其他地方,并成为指导人类处理问题的各种方法。这有助于将理性科学作为衡量和解释自然世界以及人类行为的标准。

——埃德蒙《世界史:大时代》

材料三?西方文明发展史是几个民族的接力长跑,一个民族创造了灿烂的文明后走向了衰老。一支年轻有活力的民族就接过了这个文化的接力棒,创造了又一个辉煌的文明……一棒一棒传到今天,每次毁灭都是新的契机。中华民族没有这样的接力,华夏族一直是主体,只是不断的扩大容量。

请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识,分别概述促使东西方“这一思想繁荣时代”到来的因素。(12分)

(2)依据材料二,以中国与西欧为例,说明近代历史上世界各地区文明的相互影响和促进。(8分)

(3)你是如何理解材料三中关于西方文明“文化接力”观点的?说明理由。(5分)

参考答案:

(1)东方:处于社会变革时期;铁器牛耕的使用提高了社会生产力:井田制的瓦解,分封制的崩溃。(6分,任答两点即可)西方:城邦民主政治的发展,工商业的繁荣,(6分)

(2)中国古代发明的指南针、火药、印刷术传到西欧,促进了新航路的开辟,社会变革和文化传播。(4分)

欧洲的科学革命和启蒙运动影响了中国的洋务运动、戊戌变法,辛亥革命和新文化运动,促进了工业的发展、思想解放和社会变革。(4分)

(3)观点:西方文明经历了阶段性毁灭和新生,西方文明的发展是不同民族主体不断传承创新的结果;(2分)希腊民主的泛滥最终导致希腊的衰落,但罗马帝国把希腊的人文主义关怀与自身的法律理性结合起来,创造了辉煌的文明;中世纪欧洲的长期黑暗不仅没有毁灭西方文明,反而呼唤文艺复兴时代的到来;新航路开辟后,随着商路中心的转移,意大利的地位日益下降,但取而代之的是西欧各国在思想和政治上的解放。(任举一例3分)

本题解析:(1)本题主要考查学生调动和运用知识的能力。解题的关键是“这一思想繁荣时代”是什么时期,根据材料可以判断“这一思想繁荣时代”是公元前5世纪左右;根据所学知识可知,东西方思想繁荣的到来的原因。

(2)从古代史来说,中国科技领先于西方,四大发明辗转传至欧洲。影响到欧洲的文艺复兴、宗教改革、新航路开辟等等。题目第一段,明确说到“亚欧非科技文化创新”以及“火药武器”;而近代以来,17世纪科学革命和18世纪启蒙思想又会影响到中国的近代化历程。题目第二段,明确说到“科学革命和启蒙运动”。这些关键词都需要在答案中体现出来。

(3)本题是开放性的题目。做这样的题目首先要审题,确定好主题,注意观点要明确;其次,要围绕主题,认真组织材料,要注意史论结合,逻辑要严密。西方文明经历了阶段性毁灭和新生,西方文明的发展是不同民族主体不断传承创新的结果,可以从这些方面总结叙述。

本题难度:一般

3、判断题 阅读下列材料:(12分)

材料一?范缜(约450—515)在《神灭论》中指出人的神(精神)和形(形体)是互相结合的统一体:“神即形也,形即神也,形存则神存,形谢则神灭。”范缜的《神灭论》一发表,朝野为之哗然、震惊。于是出现了竟陵王萧子良凭借宰相的权力,慌忙调集众僧名士,软硬兼施,轮番围攻范缜。但由于他们讲不出象样的道理,尽管人多势众,也没有压倒坚持真理的范缜。

材料二?土地革命战争时期,井冈山革命根据地建立之后,毛泽东同志曾经对农村社会作过多次调查,发现迷信十分盛行。由于迷信的严重存在,使得老百姓面对自己的苦难非常麻木,不利于土地革命的开展。一份关于革命前兴国社会的情况调查说:“兴国的迷信鬼神,可说应有尽有,一年三百六十五天,没有一天不是在迷信鬼神中”。调查者举正月的例子说,“……还有一种茅山,人家病了,他们假借招魂的法子惑众,是男人化装女人,口唱淫词……丑态百出,一股流氓赤膊鬼,趋之若鹜,这是一种最坏的东西。对此,红军和苏维埃政府开展了反对迷信思想和反对迷信活动的斗争。

阅后请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识,分析《神灭论》的发表使“朝野为之哗然、震惊”的原因。(5分)

(2)依据材料二并结合所学知识,指出根据地开展反迷信活动斗争的原因。(3分)

(3)据此谈谈你对反迷信斗争的认识。(4分)

参考答案:

(1)当时社会上迷信思想和迷信活动盛行;当时玄学在知识分子中盛行,玄学夹杂着迷信思想;当时统治者大力倡导佛教和道教,企图利用宗教加强统治;当时科学知识贫乏。这一切使朝野大量地主、官员和知识分子不能接受无神论思想,有些人更担心危及自己的统治,因此“朝野为之哗然、震惊”。

(2)迷信活动危害人们身心健康,加重人民生活困难;麻痹人民斗志,不利于土地革命的开展。(3分)

(3)反迷信斗争是长期的艰巨的任务;反迷信斗争根本方法是发展经济,提高民众的文化水平,普及科学知识;反迷信斗争必须将思想教育与法律制裁相结合。(4分)

本题解析:(1)材料一中反对范缜《神灭论》人员“慌忙调集众僧名士,” 可知其时(魏晋南北朝时期)《神灭论》与僧众和儒士信奉的教义不同,即当时玄学在知识分子中盛行,玄学夹杂着迷信思想;当时统治者大力倡导佛教和道教,企图利用宗教加强统治;再结合所学内容可知当时科学知识贫乏;社会上迷信思想和迷信活动盛行;这一切使朝野大量地主、官员和知识分子不能接受无神论思想,有些人更担心危及自己的统治,因此“朝野为之哗然、震惊”。(2)材料二中文字“由于迷信的严重存在,使得老百姓面对自己的苦难非常麻木,不利于土地革命的开展。”说明根据地开展反迷信活动斗争的原因是:迷信活动危害人们身心健康,加重人民生活困难;麻痹人民斗志,不利于土地革命的开展;同时结合所学内容可知中共以马克思主义为理论指导,马克思主义主张“无神论”。(3)综合两则材料可以直接得出有关反迷信斗争的认识:反迷信斗争是长期的艰巨的任务;反迷信斗争根本方法是发展经济,提高民众的文化水平,普及科学知识;反迷信斗争必须将思想教育与法律制裁相结合。

本题难度:一般

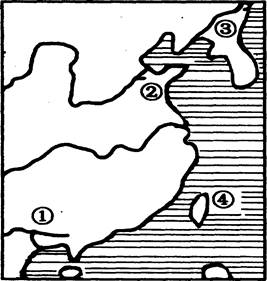

4、判断题 下图中,冯子材和刘铭传英勇抗击外国侵略的地点分别在(? )

A.①②

B.①④

C.①③

D.③④

参考答案:B

本题解析:在抗击外国侵略的过程中,冯子材在镇南关、刘铭传在台湾抗击外国侵略者。

本题难度:一般

5、判断题 1958年,中国人民解放军福建前线部队炮击金门,引起了台湾当局和美国的震惊,美国劝说蒋介石从金门、马祖撤军,但蒋介石却下令炮兵坚决回击。这种敌对状态一直持续到1978年底。这表明

A.蒋介石改变追随美国的政策

B.美国放弃“两个中国”的图谋

C.国共均坚持“一个中国”原则

D.海峡两岸关系日趋紧张

参考答案:C

本题解析:由题目中的信息“美国劝说蒋介石……撤军……蒋介石却下令……回击”可知蒋介石反对美国干预中国内政,体现了其与中国共产党均坚持“一个中国”的原则。故本题应选C项;A项中“改变”、B项中“放弃”的说法过于绝对,故排除;D项的表述与题目中的信息“这种敌对状态一直持续到1978年底”不符。故排除。

本题难度:简单