1、判断题 (25分)阅读材料,完成下列各题。

材料一?清皇太极下谕:“凡有豉事背谬,及贝勒大臣有骄肆侵上,贪酷不法,无礼妄行者,许都察院直言无隐。即所奏涉虚,亦不坐罪;倘知情蒙蔽,以误国论。”顺治初年又规定:“凡朝廷政事得失,民生利弊,以时条上,百官有奸贪污绩,亦得据实纠弹。”清朝还规定御史对百官弹劾要经皇帝裁决。

材料二?南京临时政府创建之初,实施的是总统制。1912年3月开始施行的《中华民国临时约法》涉及内阁权限的规定主要有鼹条:(一)“国务员辅佐临时大总统,负其责任”;(二)国务员于临时大总统提出法律案、公布法律,及发布命令时,须副署之”。在总统之外,复设总理,是为总统制改为责任内阁制的标志。

——杨天宏《论<临时约法>对民国政体的设计规潮》

材料三?新中国60年民主政治的发展是个不可分割的延续过程。改革前30年的民主建设为中国特色的社会主义民主政治搭建了基本的制度框架,后30年我们在民主政治方面取得的巨大成就,就是在前30年民主建设成就的基础上和前30年奠定的民主制度框架内取得的。

(1)结合材料概括监察官的职权特点及作用。(10分)

(2)结合材料二及所学试评价《中华民国临时约法》中将总统制改为内阁制。(7分)

(3)结合材料三及所学分析新中国成立初期的政治建设如何体现了人民民主。(8分)

参考答案:

(1)监察范围广,受监察官员众多,直接对皇帝负责;应忠直敢言(4分)

有助于加强对官员的监督,规范行政;加强对地方的监督;加强皇权专制(6分)

(2)观点一:具有积极意义。以宪法形式确立了共和政体,有利于维护革命成果;目的是限制袁世凯权力,具有反专制的进步意义;体现分权制衡原则,是近代民主法制建设的里程碑;是民族资产阶级探索中国民主政治道路的表现。(7分)

观点二:一定程度上违背民主原则。约法系国家根本大法,事关国家基本制度,应根据国情、民意及社会发展趋势而慎重采定,而不应以一时最高行政长官的人选更迭为转移,因人立法。(7分)

观点三:观点一、二兼有之,并辨证分析。(7分)

(3)建立以工人阶级为领导、工农联盟为基础的人民民主政权,为实行人民民主提供了前提;实行人民代表大会制度,确保国家权力掌握在人民手中,符合人民当家做主的宗旨;制定以人民民主和社会主义为原则的宪法,切实保障广大人民的权益;实行民族区域自治制度,尊重少数民族的信仰、确保各民族团结互助;实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,利于广大民主人士参政议政。(答出其中任意四点即可得8分,只列举制度或条目,不作分析不得分)

本题解析:

(1)该问考查对材料信息的归纳、分析能力。清皇太极下谕:“凡有豉事背谬,及贝勒大臣有骄肆侵上,贪酷不法,无礼妄行者,许都察院直言无隐。”受监察官员众多;顺治初年又规定:“凡朝廷政事得失,民生利弊,以时条上,百官有奸贪污绩,亦得据实纠弹。”监察范围广,敢于仗义执言;“清朝还规定御史对百官弹劾要经皇帝裁决。”监察官直接对皇帝负责。第二小问从加强对官员的监督、加强中央集权和君主专制等角度概括监察制度的作用。

(2)该问考查评价、论证历史问题的能力。对于《中华民国临时约法》中将总统制改为内阁制,考生可以发表自己的观点,如政体的改变具有积极意义、一定程度上违背民主原则等。重要的是能以史实作为论据,论证自己的观点,要求史论结合,逻辑严谨。

(3)该问考查新中国的民主政治建设。新中国成立初期,建立人民民主专政的国家政权,确立人民代表大会制度、民族区域自治制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度等三大政治制度。结合这些制度实行的意义分析回答。

本题难度:一般

2、判断题 20世纪70年代初,美国《时代》周刊的一幅封面上写着“To peking for peace”,中文含义是“为了和平去北京”,并在画面中画着:满脸笑容的美国总统尼克松和提着皮箱的国务卿基辛格。对此,下列说法正确的是

A.说明中美已经结束对抗,实现了和平

B.表现了中国对实现中美和平的渴望

C.反映了美国民众对中美和平的支持

D.尼克松是为了联中抗苏而去北京的

参考答案:C

本题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。纵观整个材料不难发现,本题的关键在于正确认识尼克松访华的意义,不能夸大也不能缩小尼克松访华的意义,中美已经结束对抗,实现了和平就属于夸大了尼克松访华的意义,所以不能选A。本题是表明了美国对实现中美和平的渴望,而不是中国,所以不能选B。尼克松是为了联中抗苏而去北京的在材料中没有体现,并且违背题目主旨,所以不能选D。

本题难度:一般

3、判断题 某学校拟举办一个讲座,主题是“文革往事”,他们准备请本校亲身经历过这个时期的教师做主讲人,请根据下面几位教师的出生年代,帮助他们确定最适合的主讲人

A.王老师,1957年

B.张老师,1975年

C.李老师,1978年

D.郑老师,1982年

参考答案:A

本题解析:略

本题难度:简单

4、判断题 阅读下列评论隋朝大运河的几首古诗:

材料一:胡曾《汴水》:“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。”

材料二:宗元鼎《炀帝冢》:“帝业兴亡世几重?风流犹自说遗踪。但求死看扬州月,不愿生归驾九龙。”

材料三:李敬方《汴河直进船》:“汴水通淮利最多,生人为害亦相和。东南四十三州地,取尽膏脂是此河。”

材料四:皮日休《汴河怀古》:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”

请回答:

(1)材料一、二的作者观点有何相似之处?你对此有何看法?

(2)材料二对开凿运河原因的认识是否符合史实?为什么?

(3)对开凿运河的评价,材料三与材料一、二的观点有何异同?

参考答案:(1)隋亡于运河。隋亡于暴政,并非亡于运河本身。

(2)否。开凿大运河是为了加强南北交通,巩固隋朝对全国的统治。

(3)异:首先确认运河之利。同:对运河的弊端认识错误。

本题解析:四则材料都是对隋朝大运河进行评价的诗歌,材料的形式较为新颖。要分析理解每首诗的基本观点,抓住一些关键词,如“龙舟”“风流”“扬州月”等,获取有效信息。

本题难度:一般

5、判断题 阅读下列材料:

材料一 1956年,我国进入社会主义初级阶段,在接下来的20年时间里,党和人民一直在不断地进行探索,试图找到一条适合中国国情的社会主义建设道路。

请回答以下问题:

(1)材料一中的探索过程中,我国政府进行了哪些的成功探索?(4分)

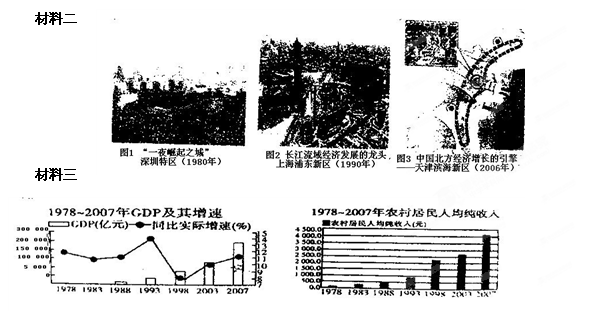

(2)根据材料二,结合改革开放的历史进程,说明新时期我国形成怎样的对外开放的新格局?其特点是什么? (4分)

(3)说明材料三关于中国经济发展的图表体现了中国经济发展呈现出哪些现象?并根据这些现象概述改革开放以来中国经济呈现出哪些趋势?结合所学知识说明促进这些变化的原因有哪些?(4分)

参考答案:

(1)成功:《论十大关系》的报告提出开辟中国社会主义建设道路;中共“八大” 对中国社会主义初级阶段的主要矛盾的科学论断;经济领域贯彻“调整、巩固、充实、提高” 的八字方针;文革时期两次经济整顿。(4 分)

(2)逐渐形成“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地”格局。特点是多层次、有重点、点面结合。(4 分)

(3)现象:GDP 持续增长,GDP 同比增速呈现波动;农民收入持续增长。(2分) 趋势:综合国力持续增长;农民生活水平持续提高。(2 分)原因:社会稳定;改革开放的伟大决策;社会主义市场经济等政策促进了经济的发展;重视科教兴国。(4 分)

本题解析:(1)成功探索:材料一仅仅提供了时间,即从1956年开始的20年时间,所以要回答哪些成功探索需要结合所学知识回答。只要基础知识熟练,就可以比较容易的得出答案,即《论十大关系》的报告提出开辟中国社会主义建设道路;中共“八大” 对中国社会主义初级阶段的主要矛盾的科学论断;经济领域贯彻“调整、巩固、充实、提高” 的八字方针;文革时期两次经济整顿。

(2)新格局:材料二中提到了“深圳经济特区”、“上海浦东新区”和“天津滨海新区”,再结合所学知识可以将所学迁移过来,即对外开放的新格局是经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地。特点:由所涉及的这些对外开放的不同形式及所涉及的地域可以看出其特点是多层次、有重点、点面结合。

(3)现象:从材料三的图示可以看出。第一幅揭示的是GDP的增长情况,明显看出1993年-1998年有下降的现象,其他时间都是上升的,所以可以看出GDP 持续增长,GDP 同比增速呈现波动;第二幅图揭示的农民人均收入的逐年增加,没有出现任何下降的现象,可见农民收入持续增长。趋势:从前边的现象就可以看出了,注意要从GDP和农民收入两个角度去表述。原因:需要从政局稳定、政策合理和文化教育发展几个角度回答即可。

本题难度:一般