1、判断题 “公社的山羊长得壮,上山碰到非洲象。山羊打了个大喷嚏,轰隆一声震天响。大象吓得直哆嗦,扑通跪倒直喊娘。”这首民谣反映了当时盛行

A.浮夸风

B.“共产风”

C.高指标

D.瞎指挥

参考答案:A

本题解析:浮夸风1958年至1960年间大跃进时期的产物,运动中,以高指标、瞎指挥、浮夸风和共产风为主要标志的“左”倾错误严重泛滥。在大跃进过程中,出现了很多虚报产量的事。其中最著名的是河北徐水县,号称一年收获粮食12亿斤。人民日报对这种行为进行了宣传。与材料中的现象也最为吻合。

本题难度:简单

2、判断题 阅读下列材料:

材料一?汉唐虽然也有边患,但魄力究竟雄大,人民具有不至于为异族奴隶的自信心,或者竟毫未想到。凡取用外来事物的时候,就如将彼俘来一样,自由驱使,决不介怀,(清代)一到衰弊陵夷之际,神经可就衰弱过敏了,每遇外国东西,便觉得仿佛彼来俘我一样,推拒,惶恐,退缩,逃避,抖成一团,又必想一篇道理来掩饰。

——摘自鲁迅《看镜有感》

材料二?“中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事。”“先以中学固其根底,然后择西学可补吾缺者用之,西政之可启吾疾者取之。”

——张之洞在《劝学篇》

严复曾多次将中学与西学作比较:“中国最重三纲,而西人首言平等;……中国以孝治天下,而西人以公治天下。”“中学有中学之体用,西学有西学之体用,分之则两立,?合之则两止。”

——《侯官严氏丛刊》

材料三?当代学者罗燕明系统论述了《共产党宣言》与中国的三次结合。他指出第一次结合发生在建党前后,表现为《宣言》的价值观与救亡图存运动的结合。第二次结合发生在建党以后的民主主义革命时期,表现为《宣言》的阶级斗争理论与中国革命实际的结合……实现了马克思主义与中国革命实践相结合的第一次飞跃。第三次结合发生在社会主义建设时期,表现为生产力观点与社会主义现代化建设实际的结合,这次结合完成了历史主题的转换……实现了马克思主义在中国的第二次飞跃。

——李军林《<共产党宣言>在中国:十年研究述评》

请回答:

(1)根据材料一,指出汉唐与清代对待外来文化的不同态度及原因。结合所学知识分析清代对待外来文化的态度产生了什么影响?(8分)

(2)根据材料二,指出19世纪末中国近代思潮的变化。结合甲午中日战争的影响说明其政治背景。(8分)

(3)根据材料三,结合所学知识,完成下列表格。(6分)

《共产党宣言》

与中国的结合

| 理论成果

| 实践成果

|

第一次

| 民主革命纲领

| ③(2分)

|

第二次

| ①(1分)

| 取得新民主主义革命的胜利,建立了新中国。

|

第三次

| ②(1分)

| ④(2分)

参考答案:

(1)开放兼容、抗拒排斥;中外力量对比变化的结果。(4分)

阻断了中外文化交流;造成了中国近代的落后。(4分)

(2)从中体西用到西体西用(从洋务思潮到维新思潮);(2分)

甲午战争的失败标志洋务运动的破产,仅仅学习西方科技不能使中国实现独立富强;

甲午战争后列强掀起瓜分中国的狂潮,中国民族危机加重;为救亡图存,维新派主张学习西方制度,推动戊戌变法运动的兴起。(6分)

(3)民主革命纲领;促成国共合作,取得北伐战争的胜利,基本推翻北洋军阀的统治;

毛泽东思想(工农武装割据);取得新民主主义革命的胜利,建立了新中国;

邓小平理论(由中国特色的社会主义);实行改革开放,开创了社会主义建设的新局面。(6分)

本题解析:

(1)根据材料一概括汉唐与清代对待外来文化的不同态度及原因:“汉唐魄力雄大,取用外来事物,自由驱使”,汉、唐时期对待外来文化采取宽容的态度并广泛吸收;“清代一到衰弊陵夷之际,每遇外国东西,推拒,惶恐,退缩”,清朝国力衰落,拒绝、排斥外来事物。第二小问结合所学知识分析清代排斥外来文化对中国社会产生的消极影响。

(2)材料二中张之洞是洋务派的代表人物,他提出“先以中学固其根底,然后择西学可补吾缺者用之”,即中体西用思想;严复是资产阶级维新派的代表,他提出“中学有中学之体用,西学有西学之体用,分之则两立,?合之则两止。”批判洋务派的观点,主张学习西方的政治制度。这一时期学习西方层次变化的原因可结合甲午中日战争的影响分析:甲午战争的失败标志洋务运动的破产,仅仅学习西方科技不能使中国实现独立富强;甲午战争后列强掀起瓜分中国的狂潮,中国民族危机加重;中国民族资本主义初步发展,民族资产阶级登上历史舞台。

(3)该问考查中国共产党把马克思主义与中国实际相结合的三大理论成果:中共二大制定民主革命纲领、毛泽东思想、邓小平理论;结合所学知识回答这三大理论成果的实践意义。

点评:向西方学习是一股贯穿于中国近代政治思想史的社会变革思潮,它从林则徐开始经历了一个从学习西方科学技术到仿效西方的政治体制,再到接受马克思主义宇宙观的过程,从而使中国找到了一条走上独立自主的必由之路。历史告诉我们在对外开放过程中学习西方应注意将爱国主义与理性认识相统一;学习西方必须结合国情,不断与时俱进;扩大对外开放以提高对外开放的水平;学习西方要在学习的基础上创造发展。

本题难度:一般

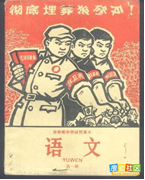

3、判断题 右图是建国后某一时期的中学语文课本封面,这一时期

A.国家重视中等教育

B.比较完整的国民教育体系形成

C.高校招收“工农兵”学员

D.教育执行“三个面向”思想

参考答案:C

本题解析:本题主要考查学生准确解读图表材料信息的能力、运用所学知识解决实际问题的能力,依据材料中的“彻底埋葬帝修反”出现在中学课本教材封面,体现了国家以阶级斗争为中心的特征,是“文革”时期,C项表述在“文革”时期;A、D项是在改革开放时期;B项1965年前;故选C。

本题难度:简单

4、判断题 新航路的开辟,以西方为主导的世界体系,既促进着全球联系,又造成了“全球分裂”。为加速本地区的经济增长、社会进步和文化发展,维护正义和法治以及遵守《联合国宪章》的原则,来促进区域和平与稳定,20世纪60年代发展中国家成立(?)

A.召开亚非万隆会议

B.东盟

C.亚太经合组织

D.开展不结盟运动

参考答案:B

本题解析:主要考查获取与解读信息、调动与运用知识的能力。根据题中“本地区”、成立组织的宗旨和“60年代”、“发展中国家”,即可回答。

本题难度:简单

5、判断题 “你们若有一条法律,如他邦的人所有,规定凡死刑案件不得一日里判决,必须经过好几天,那就能使你们相信(意指充分说明理由)”。这表明苏格拉底

A.强调依法履职

B.反对乱用民意

C.坚持法律正义

D.重用法律程序

参考答案:D

本题解析:材料反映了苏格拉底认为对死刑案件在一天内就判决是不合理的,必须经过合理的审判程序。故选D。苏格拉底强调的是案件的审判程序,与其他几项无关。

本题难度:简单

|