1、判断题 有人认为:“以往对孝文帝改革的描述和评价有不妥之处,孝文帝的汉化不值得肯定,他的文化路线是一条加速北魏国家和拓跋民族衰亡的路线。”你认为这一观点正确吗?为什么?

参考答案:不同意这一观点。

评价孝文帝改革应以是否顺应历史发展趋势,促进历史前进,是否有利于整个中华民族进步为标准。孝文帝改革改革促进了北方经济的恢复和发展,加速了北方少数民族封建化进程,促进了北方民族融合,拓跋民族融入以汉族为主体的中华民族整体中,这是历史的进步。因此,孝文帝改革应充分肯定,孝文帝是我国古代少数民族杰出的政治家和改革家。

本题解析:此题是一个判断题,这种观点明显是错误的,判断的标准错误,没有从中华民族发展和社会进步的角度进行分析。判断一场改革是否是进步的,关键是要看这场改革是否顺应历史发展的潮流,是否有利于推动中国社会的进步。孝文帝改革推动了北方少数民族的封建化进程,加速了民族融合的进程,是进步的改革。

点评:对待孝文帝改革的评价,主要是从其积极的方面来进行,要知道,北魏鲜卑族的消亡是民族融合的进程,是自然的一个过程,并没有采取极端的措施。实际上,除了鲜卑族以外,我们北方的少数民族如羌族、氐族等都消失了,他们为我们中华民族的发展做出了巨大的贡献。

本题难度:一般

2、选择题 欧洲宗教改革震撼人心,这场改革爆发的根本原因是

A.天主教会成为西欧封建统治的国际中心

B.天主教会疯狂掠夺各国财富

C.天主教会的腐化阻碍了资本主义的发展

D.天主教会残酷迫害进步人士

参考答案:C

本题解析:

本题难度:简单

3、判断题 2011年9月14日,温家宝总理在夏季达沃斯论坛(中国?大连)上说:政治体制改革中最重要的是有序扩大民主。中国近代史上首先拉开政治体制改革序幕的事件是

[? ]

A.洋务运动?

B.戊戌变法?

C.辛亥革命?

D.新文化运动

参考答案:B

本题解析:

本题难度:简单

4、判断题 阅读下列材料, 回答相关问题。(22分)

材料一? (商鞅变法)行之十年,秦民大说(通悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,乡邑大治。

——《史记》卷68

材料二? (秦)孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲附。

——《史记》卷87

材料三 《史记·商君列传》中的一段材料:令民为什伍,而牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚……有军功者,各率受上爵……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍……而集小乡邑聚为县,置令丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

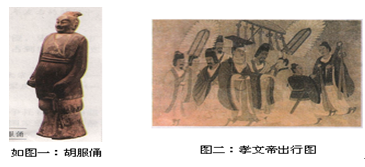

材料四?孝文帝改革前后的北魏服饰.饮食情景之比较。

材料五?北魏孝文帝变法,尚文明,魏国以治,此变而得者也。商鞅变法,废孝弟(悌)仁义,秦先强而后促;王安石变法,专务剥民,宋因以致乱,此变而失者也。商.王之失在残酷剥民,非不可变也,法非其法也。

——张之洞《劝学篇·变法第七》

请回答:

(1)据材料一、二,从军事、经济、治安、外交四方面分析商鞅变法的成效。(8分)

(2)材料三涉及到民生问题的措施有哪些?(6分)

(3)结合材料四,谈谈你对孝文帝改革的认识。(2分)

(4)张之洞对北魏孝文帝改革、商鞅变法和王安石变法得与失的评价是否客观,请以王安变法评价为例,简要说明理由。(6分)要求:①先就张之洞对三次变法(或改革)得失的论述作出评价。

②就王安石变法论述,从背景.措施.影响等角度进行说明。

参考答案:(1)军事:人民勇于为国战斗;经济:百姓富足,国家富强:治安:人人路不拾遗,无盗贼,无私斗;外交:诸侯都推许秦国为霸主。(4分)

(2)奖励耕织;废除井田制度;统一度量衡。(2分)

(3) 孝文帝改革促进了民族融合,加速了鲜卑人的封建化进程。(2分)

(4)北魏孝文帝改革:较为客观公正;商鞅变法:符合事实,有一定的道理;王安石变法:存在偏见,失之片面。王安石变法:背景:北宋中期社会矛盾尖锐,出现了积贫积弱的局面,面临着严重边患。措施:通过青苗法.农田水利法.市易法.将兵法等理财和军事措施,促进了北宋社会经济的发展,增加了政府财政收入,增强了军队战斗力,一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。但变法中也存在着因用人不当和过于激进损害农民利益的现象。

本题解析:(1)从材料一二中先找出商鞅变法在军事、经济、治安、外交四方面的文字内容,在此基础上进行概括即可;(2)从材料三中先找出与民生问题相关的文字说明,然后在此基础上进行总结,从内容看有如下相关内容:推行连坐法,奖励耕织,废除井田制度,统一度量衡;(3)材料四中图片主要反映了孝文帝改革后社会风貌的变化,依此为基础联想孝文帝改革的影响即可找出答案;(4)在阅读材料五的基础上辨析清楚张之洞对三次重大变法运动的评价,从中不难发现张之洞对王安石变法评价不够客观,然后结合王安石变法发生的时代背景和变法所起的作用分析说明问题即可。

点评:材料考查了学生对商鞅变法,孝文帝改革和王安石变法的对比分析能力,材料的主要意图是找出这三次重大变法运动的共同点,从比较的难度而言总体难度不大。但由于本题以文言文的文字材料形式出现,学生则较难把握住其材料主旨和意图,这是该题的难度所在,同时对这三次变法运动进行高度概括也是本题的又一个难点,这就要求在平时的学习中必须加强对古文的学习和训练。就三次变法运动而言,平时应该关注他们各自的内容和阶级实质。

本题难度:一般

5、判断题 (15分)历史上重大改革回眸

材料一?董仲舒说上曰:“古者税民不过什一,其求易共;使民不过三日,其力易足。……至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得买卖,富者田连仟佰,贫者无立锥之地。……赋,盐、铁之利,二十倍于古。或耕豪民之田,见税什五。”

——《汉书·食货志》

材料二?男子授露田40亩、桑田20亩;妇女授露田20亩,不授桑田。死亡者或年满70岁后免课者,露田归还国家。桑田为世业,身死不还官,桑田须种一定数量的桑、榆、枣树等。不适合桑蚕的地方,改授麻田,男子10亩、女子5亩。露田、麻田均不得买卖,桑田也限制买卖。

——据《魏书》卷一百一十译编

(1)根据材料一、二,分别概括两次土地制度改革的突出特征以及对当时社会发展产生的共同影响。(8分)(2)较之于商鞅变法时期的土地制度,北魏的均田制有何积极意义?谈谈你对“富者田连仟佰,贫者无立锥之地”的认识。(7分)

参考答案:

(1)特征:商鞅变法:变土地国有制为土地私有制,土地可自由买卖。(3分)

北魏均田制:用来均田的土地属国有,授田后,露田、麻田均不得买卖,桑田限制买卖。(3分)

影响:促进了社会的封建化进程。(2分)

(2)意义:在一定程度上可以抑制土地兼并。(2分)

认识:商鞅变法后,土地兼并严重。土地兼并是封建社会一种固有的现象,其根源是土地私有制。土地兼并会加剧社会矛盾,影响封建政权的巩固,封建统治者往往对土地兼并采取打压政策,在一定程度上可以缓解这种现象,但无法根除。(5分)

本题解析:(1)第一小问依据材料一中“用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得买卖,富者田连仟佰,贫者无立锥之地”可归纳出商鞅变法的特点是变土地国有制为土地私有制,土地可自由买卖,从材料二中“露田归还国家”“露田、麻田均不得买卖,桑田也限制买卖”可归纳出北魏均田制的特点是用来均田的土地属国有,授田后,露田、麻田均不得买卖,桑田限制买卖;第二小问影响结合所学知识可归纳出都促进了社会的封建化进程。

(2)第一小问意义结合商鞅变法确立的土地私有制主要的弊端是土地兼并,可归纳出均田制在一定程度上可以抑制土地兼并;第二小问认识,可以从“富者田连仟佰,贫者无立锥之地”这一现象出现的原因、影响来分析,如土地兼并是封建社会一种固有的现象,其根源是土地私有制。土地兼并会加剧社会矛盾,影响封建政权的巩固,封建统治者往往对土地兼并采取打压政策,在一定程度上可以缓解这种现象,但无法根除。。

本题难度:一般