1、判断题 (37分)阅读下列中外交通史的材料,探究相关问题。

板块一?古代城市交通管理

(1)据上表内容,概括中国古代中后期城市交通管理的特点。(4分)

板块二?近代城市交通与公共秩序

《上海洋场竹枝词》:“往来如织密如麻,满眼汽车与电车;谁说中华生命重,噬人虎口日增加。”“欲保安全维秩序,认明红绿两边灯。”

《工部局董事会会议录》载:“过往车轿必须靠马路左侧通行;独轮车必须在马路左侧紧靠人行道通行,不准乱窜。”

(2)以上竹枝词反映了当时中国城市交通出现什么问题?这些问题主要集中于哪一类城市?据上述两则材料,指出采取的解决办法。(10分)

板块三?近现代铁路建设与发展嬗变

19世纪后期四国铁路里程统计表(单位:千米)

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·近代史编》等

(3)据以上统计表,比较19世纪后期中外铁路建设的差异。结合所学知识,分析造成这一差异的主要原因。据图与《南昌铁路局史志》材料,概述福建铁路建设的发展变化。(14分)

板块四?综合探究交通发展的轨迹

(4)综合以上材料,简要总结我国交通管理与建设的发展史,并说明交通在国家与社会发展中的地位。(9分)

参考答案:(1)立法管理;惩罚严厉;方式简单。(4分。只要答对符合题意的两点即可)

(2)问题:车辆增多、交通混乱、威胁安全。(4分。只要答出其中两点即可)

类别:通商口岸。(2分。只要答对符合题意的类别即可)

办法:设立红绿灯;靠左行驶;各行其道。(4分。只要答出其中两点即可)

(3)差异:中国铁路里程明显少于德美英三国。(2分)

原因:中国经济落后;观念保守。(4分)西方受工业革命推动;经济发达;制度先进。(4分。只要能答出其中两点即可)

变化:“一五”计划期间,福建建成鹰厦铁路。(2分)改革开放后,福建铁路建设技术不断提高,进入高速时代,运营里程增加。(2分。答对其中两点即可)。

(4)发展:我国交通管理与建设历史悠久。(2分)到近现代,交通管理渐趋规范,建设速度加快、水平提高。(3分)

地位:交通关系到国家经济建设和社会进步;关系到保障人民生命与财产的安全;关系到国防安全。(4分。只要能答对符合题意的两点即可)

本题解析:第一问考查学生对材料的分析能力,其中是通过政府颁布法律实施,条例中严格惩罚均可看出;第二问是叙述交通的发展情况,该现象是在大的通商口岸才出现的,解决方法是设立交通管理办法;第三问中的差异是通过比较看出来的,原因的分析结合时代背景,从国内和国际两个方面分析;福建铁路建设的发展变化是对材料中有效信息的提取能力的考查;最后一问是考查对所以材料的综合理解和整体的把握,涉及的是交通管理的不断完善的过程。本题属于综合性试题,要求学生有一定的分析能力。

本题难度:一般

2、判断题 西汉和东汉时期,中央太学中的教科书不包括

A.《诗》

B.《礼》

C.《乐》

D.《易》

参考答案:C

本题解析:略

本题难度:简单

3、判断题 阅读下列材料:(20分)

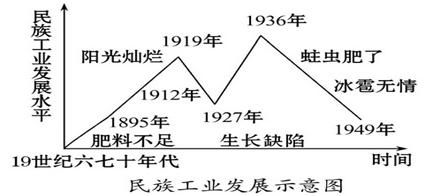

(1)画面中的“阳光灿烂”应出现于什么时期?民族工业的“阳光灿烂”给中国带来了什么社会影响? (6分)

(2)1927-1936年民族工业发展的情况是怎样的?出现这一情况的主要原因有哪些?(8分)

(3)画面中“蛀虫”代表什么势力?“冰雹无情”反映了当时民族工业怎样的发展状况?(3分)

(4)结合所学知识概述中国民族资本主义的历史命运,并指出其根源。(3分)

参考答案:(1)时间:一战期间;影响:①民族资产阶级进一成熟,发起了新文化动;无产阶级进一步壮大,为中国由旧民主主义革命向新民主义革命的的转变,为中国共产党的成立奠定了阶级基础。

(2)短暂发展;①国民政府发起“经济建设运动”;②爱国群众发起抵制洋货、提倡国货运动;③国民政府的货币改革

(3)四大官僚资本和国民政府;遭到巨大打击(或陷入困境)。

(4)在夹逢中生存;根源:中国是半殖民地半封建社会

本题解析:(1)画面中的“阳光灿烂”是指中国民族资本主义的获得了快速发展的机遇,即一战期间出现了民族资本主义企业的黄金期;结合所学可直接写出其影响。(2)结合所学可知1927-1936年民族工业获得短暂发展;其主要原因是①国民政府发起“经济建设运动”;②爱国群众发起抵制洋货、提倡国货运动;③国民政府的货币改革。(3)画面中“蛀虫”代表四大官僚资 本和国民政府对民族资本主义的侵害;“冰雹无情”反映了当时民族工业发展已陷入困境。(4)中国近代民族资本主义的发展道路曲折坎坷,其在在夹逢中生存;其之所以失败的根源在于中国半殖民地半封建社会的属性。

点评:本题主要考察学生对中国民族资本主义的发展阶段的掌握。高考试题重在对中国民族资本主义的以下发展阶段的考察:①中国民族资本主义的产生﹙19世纪60-70年代﹚;②中国民族资本主义的初步发展﹙19世纪末20世纪初﹚;③中国民族资本主义的黄金时期﹙一战期间﹚;④中国民族资本主义的衰落﹙抗日战争以后﹚。

本题难度:一般

4、判断题 1975年,国民经济呈现迅速回升的状态,其主要原因是(?)

A.周恩来着手恢复和调整国民经济

B.邓小平提出全面整顿的思想,并采取有效措施

C.极“左”思想遭到彻底批判

D.“文革”动乱接近尾声

参考答案:B

本题解析:本题主要考查学生对“文革”时期社会经济发展状况的正确认识能力。“文革”使国民经济发展受到严重影响。1975年,周恩来病重,在毛泽东的主支持下,邓小平主持中央日常工作,提出全面整顿的思想,并采取有效措施,使国民经济呈现迅速回升状态。所以应选B。

本题难度:简单

5、判断题 阅读下列材料,回答问题:

材料一 如果我们欧洲人不想在起了根本变化的世界上走下坡路的话……欧洲的联合是绝对必要的。没有政治上的一致,欧洲各国人民将沦为超级大国的附庸。……必须在联合起来的欧洲建立一个第三种力量。这种力量虽然远不如这两个国家那样强大,但是它们在经济上和政治上都是如此有力,一旦潜在的分歧发展成为严重的紧张局势,在面临这种威胁时,为了维持和平,它可以在天平中投下举足轻重的砝码。

——联邦德国总理阿登纳

(1)根据材料一分析欧洲走向联合的原因。(4分)

材料二 20世纪70年代初,法国总统蓬皮杜在欧洲共同体首脑会议上宣布,“欧洲必须用一个声音说话”,“西欧绝不能脱离美国”,“然而,欧洲也必须保持其为独立的实体”。美国不得不承认西欧的伙伴地位,表示“决心用一种新的彬彬有礼的态度来很好地倾听北约伙伴的意见”,并把1973年定为“欧洲年”以示对西欧的重视。

——岳麓版《政治文明历程》

(2)根据材料二和所学知识,分析说明二战后到20世纪70年代美欧关系发生了怎样的变化?(2分)

(3)这种变化对国际政治格局产生了怎样的影响?(4分)

参考答案:

(1)二战后初期,西欧的国际地位下降,受到美国的控制和苏联的威胁;(2分)西欧国家只有联合起来才有可能保障自身的安全与发展。(2分)

(2)从美国控制西欧到平等的伙伴关系。(2分)

(3)动摇了两极格局,(2分)推动了多极化趋势出现。(2分)

本题解析:第(1)问,从材料中提取有效信息即可作答没有政治上的一致,“欧洲各国人民将沦为超级大国的附庸”;“必须在联合起来的欧洲建立一个第三种力量”, 二战后初期,西欧的国际地位下降,受到美国的控制和苏联的威胁,西欧国家只有联合起来才有可能保障自身的安全与发展;第(2)问,本题考查二十世纪四五十年代到七十年代国际格局。战后初期西欧衰弱,美国通过马歇尔计划控制西欧,六七十年代西欧崛起倡导建立平等的伙伴关系;第(3)问,要联系所学知识,从政治、经济两方析欧盟的成立对世界的影响,动摇了两极格局,推动了多极化趋势出现。

点评:第二次世界大战深刻地改变了国际力量的对比,影响了国际格局的变化。二战后至今,国际政治格局变化历经了两极格局的形成、多极化趋势出现和多极化趋势加强三个阶段。

1.两级格局的形成。二战后,西欧普遍衰弱,美国和苏联成为主宰世界的两大主要力量,国家利益和意识形态的矛盾,导致了冷战局面的出现。“杜鲁门主义”“马歇尔计划”相继出笼,1949年北约成立、1955华约成立,美苏两极对峙格局形成。

2.多极化趋势出现。20世纪六七十年代,随着力量对比的变化,欧共体、日本、第三世界、中国崛起,冲击了美苏两极格局,多极化趋势出现。

2.多极化趋势加强。20世纪八十年代末九十年代初,东欧剧变、苏联解体,两极格局瓦解,冷战结束,多极化趋势进一步加强。“一超多强”是当今世界格局的基本特点,两极格局结束,新的世界格局尚未形成,世界格局正处于多极化趋势加强的时期。

本题难度:一般