1、选择题 下列是以海洋为依托兴盛的文明是

A.古希腊文明

B.古印度文明

C.古埃及文明

D.古代中国文明

参考答案:A

本题解析:题意是“海洋”对文明的影响,B、C、D三项都是大河文明的典型代表。

本题难度:困难

2、选择题 史书记载,结束了汉末以来三国分裂局面的西晋武帝司马炎共有儿子26个,但太子司马衷却天生痴愚。晋武帝想要废太子另择继承人,皇后劝说:“立嫡以长不以贤,岂可动乎!”于是晋武帝没有更换太子的人选。由此可见晋武帝选太子的根据源于

A.世袭制的父死子继原则

B.宗法制的嫡长子继承原则

C.君主制的集权独裁原则

D.禅让制的尚贤原则

参考答案:B

本题解析:试题分析:?本题解答时,容易出错的地方一是忽略关键语句“立嫡以长不以贤,岂可动乎”,最后晋武帝之所以不能更换太子,主要是因为自西周以来的约定俗成的嫡长子继承原则。二是错误的认为晋武帝是因为原来的太子天生痴愚,才想更换其他有才能的儿子做太子,所以认为晋武帝选太子的根源是禅让制的尚贤原则,而忽略了晋武帝最终没有更换太子的事实。?

考点:古代中国的政治制度·商周时期的政治制度?·血缘关系维系的宗法制。

本题难度:一般

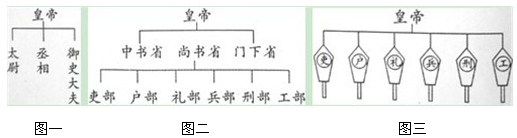

3、综合题 学会把课本中的文字知识用图表、材料等多种方式呈现,是会灵活运用历史知识的重要标志。请阅读下列三幅图片并回答问题:

(1)图一中所示中央机构开创于哪个朝代?(1分) 中国历史上第一个皇帝是谁?(2分)

(2)三省六部制有一个较长的发展阶段,完善到图二中的程度是在哪一朝代?当时中书 省、门下省和尚书省各自负责的职能分别是?(4分)

(3)图三中的政治结构设计最早出现在中国古代哪一朝代?为了维护这一设计,这一朝代的统治者采取了何种政治措施以加强皇权?(3分)

参考答案:(1)秦朝(1分)、秦始皇(或赢政)(2分)。

(2)隋朝、唐朝或隋唐都对(1分),决策、审议和执行(3分)。

(3)明朝(1分)、废丞相(1分)设内阁(1分)。

本题解析:(1)公元前221年秦灭六国。天下初定,秦王嬴政自感功高盖世,确立皇帝制度, “皇帝”之称实际上就是古代传说中“三皇五帝”的合称。图一中所示中央机构反映的是三公九卿制,“三公”丞相、御史大夫、太尉是秦朝中央三个最高官职。丞相是皇帝的第一助手,百官之长,协助皇帝处理全国的政务,有左、右二丞相。御史大夫乃丞相的副手,地位相当于副丞相,负责掌理奏章、下达诏令和监察百官。太尉是秦朝最高军事长官,负责全国军事事务。

(2)三省是指中国古代皇帝之下的三个最高政务中枢机构尚书省、中书省、门下省的合称。魏晋南北朝时,三省之制业已形成。隋正式确立三省同为相府,三省长官共为宰相的格局。唐进一步完善,形成中书省决策、门下省审议、尚书省执行的权力运行方式,确立了三省相互制约的政府体制。但由于最高权力始终集中于皇帝一人之手,最后决定权无不取决于皇帝。

(3)明太祖朱元璋时期为集中央权力于皇帝,废除丞相制,权分六部。但“政皆独断”却又造成政务丛集于一身的矛盾。于是朱元璋又置诸殿阁大学士,收阅奏章,批发文稿,协助皇帝办理政务。明成祖时期,选翰林院讲读、编撰等入阁,参与机务,称内阁,无官属。尽管内阁权力日盛,但毕竟不同于宰相制。后者宰相被制度赋予决策大权,其地位十分巩固。但内阁只是皇帝的侍从咨询机构,并无决策权。虽有内阁大学士大权在握的现象,但其权力并不来自于制度、职位,而来自最高统治者的个人支持与信任。一旦失宠,地位便一落千丈。因此,尽管有人认为首辅即变相重设的宰相,但权力与前代已不可同日而语,更谈不上制约皇权。

考点:古代中国的政治制度·秦朝中央集权制度的形成·皇帝制度、三公九卿制;古代中国的政治制度·汉到元政治制度的演变·三省六部制;古代中国的政治制度·明清君主专制制度的加强·明朝废除丞相制度、明朝创立内阁。

本题难度:简单

4、选择题 从议政王大臣会议到军机处说明了

A.皇权日益加强

B.皇权受到限制

C.相权取胜,得以恢复

D.皇权与相权的矛盾得以调和