| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考历史高频考点《古代中国的经济》在线测试(2019年最新版)(二)

参考答案:B 本题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,原始社会由于社会生产力低下,原始人群不得不采用集体劳作的生产方式和平均分配劳动产品的分配方式,所以答案选B,A项说法错误, C项与此无关,D是其生产的特点。 本题难度:一般 2、综合题 (19分)区域经济的发展各具特色。阅读下列材料,回答问题。

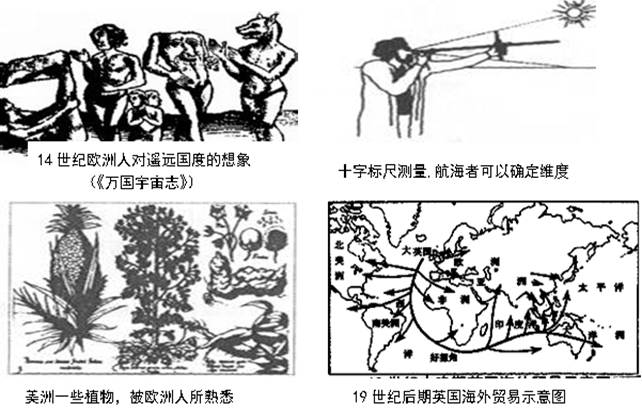

(1)根据材料一,指出宋代四川与江南地区市镇的不同。(3分)结合所学知识分析江南市镇发展的原因。(3分) 材料二 人类历史向世界历史的转变,不是“自我意识”、宇宙精神或者某个形而上学怪影的某种抽象行为,而是纯粹物质的、可能通过经验确定的事实,每一个过着实际生活的、需要吃、喝、穿的个人都可以证明这一事实。(《马克思恩格斯全集》第三卷)  (2)根据材料二并结合图信息,对“人类历史向世界历史转变”予以说明。(9分) 材料三

参考答案: 本题解析:(1)本问主要考查学生识别图表等历史素材,获取有效信息,归纳、概括,并作出正确认知和判断的能力。根据题干要求,本问考查宋代四川与江南地区市镇的比较。结合所学知识,仔细观察题干材料表格,归纳、概括,二者的不同主要体现在以下四个方面:A.在市镇数量上:四川地区多于江南地区;B.在市镇密度上:四川低于及江南地区;C.在市镇功能上:四川以贸易(实物买卖)为主,江南以产(制造)为主;D.在市镇比例上:四川低于江南地区等。 本题难度:一般 3、选择题 据王祯《农书》记载,有一农具“其制两柄上弯,高可三尺,两足中虚,阔和~垅,横桄四匝,中置耧斗;其所盛种粒,各下通足窍”。这一农具是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

参考答案:B

本题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,两足中虚,阔和~垅,横桄四匝,中置“耧”斗、其所盛“种”粒,各下通足窍,所以这一农具只可能是播种工具,所以,本题的答案就是B.播种工具。

考点:古代中国的经济?农业的主要耕作方式和土地制度?播种工具

本题难度:一般

4、选择题 《汉书》记载:“过(赵过)能代田。其法为:田亩分为三沟、三垄,沟垄相间,播种于沟中。苗生三叶以上稍壮,则耨垄草,睫垄土以附根苗,比盛暑,能耐风旱。次岁则沟垄互易,是为代田。而一岁之收常过无沟垄之漫田一斛以上,善者倍之。”上述记载说明代田法的先进之处为

A.增加了种植面积

B.休养地力,保苗抗旱

C.减轻农民劳动强度

D.革新耕作工具

参考答案:B

本题解析:解读材料可知,代田法的最大特点是“沟垄相间”,沟中地势较低,将农作物种植在沟中,一方面容易吸收和保留水分,另一方面也可减轻风沙的侵袭。第二年原种植地域成为垄,也可有效避免土地重复耕种肥力下降状况的发生。故选B。

考点:古代农业的精耕细作技术

点评:中国古代农业的特点有:

(1)从形成时间来看:起源早,独立发展、自成体系 。

(2)从经济构成的角度看,我国古代农业经济具有以种植业为主、以家庭饲养业为辅的特点。

(3)从生产力发展的角度看,借用牛耕和不断改良的生产工具、生产技术,使精耕细作的农业生产方式日益完善。

(4)从生产方式的角度看,以家庭为单位,农业和家庭手工业相结合,自给自足的自然经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。

本题难度:一般

5、综合题 (24分)世界历史主要探讨和阐述人类历史自原始、孤立、分散的人群发展为全世界成一密切联系整体的过程。世界历史学科的主要任务是以世界全局的观点,综合考察各地区、各国、各民族的历史,研究和阐明人类历史的演变,揭示演变的规律和趋向。

人类历史发展为世界历史,经历了纵向发展和横向发展两个方面的漫长历程。纵向发展是指人类物质生产史上不同生产方式的演变和由此引起的不同社会形态的更迭,它们构成一个由低级到高级发展的纵向序列。这个纵向序列并非一个机械的程式,不是所有民族、国家或地区的历史都一无例外地按着这个序列向前发展。横向发展是指历史由各地区间的相互闭塞到逐步开放,由彼此分散到逐步联系密切,终于发展成为整体的世界历史这一客观过程。这个历史结果是经历了15、16世纪以来一系列重大转折之后才出现的,世界历史直到这时才真正开始了它的存在。

——据吴于廑《中国大百科全书(世界历史)》

(1)列举春秋战国时期体现生产力发展的史实,简述其对生产方式的影响。(4分)

(2)列举15、16世纪打破世界各地区间“相互闭塞”状态的重大历史事件,并说明它们怎样促成了“整体的世界历史”的形成?(8分)

(3)分别指出二战后促进世界历史“纵向发展”和制约世界历史“横向发展”的因素。(4分)

(4)简述清代“闭关锁国”局面是如何被打破的?改革开放以来,中国是以怎样的外交方式融入世界的?(8分)

参考答案:(1)史实:铁犁和牛耕的使用及推广。(2分,其他表述,可酌情给分)

影响:集体劳作发展为个体农耕,以家庭为单位的男耕女织的小农经济逐步形成。(2分,其他表述,可酌情给分)

(2)新航路开辟,结束世界各地相对孤立的状态,各地的文明开始会合交融。(4分,史实2分,说明2分,其他表述,可酌情给分)

殖民扩张,世界市场进一步得到拓展。(4分,史实2分,说明2分,其他表述,可酌情给分)

(3)第三次科技革命。(2分,其他表述,可酌情给分)

冷战或两大阵营对峙。(2分,其他表述,可酌情给分)

(4)近代:英国发动鸦片战争,迫使清政府签订《南京条约》,打开中国国门。(2分,其他表述,言之成理,可酌情给分)

外交:开展以联合国为中心的多边外交;积极参与地区性国际组织的外交活动;积极发展与周边国家的睦邻友好关系;加入WTO。(6分,每点2分,答出3点即可,其他表述,言之成理,可酌情给分)

本题解析:(1)本题主要考的春秋战国时期生产力发展的状况。根据所学知识,春秋战国时期体现生产力发展主要表现在:铁犁和牛耕的使用及推广;其产生的积极影响即集体劳作发展为个体农耕, 以家庭为单位的男耕女织的小农经济逐步形成。

(2)本题考查的是学生运用所学知识解决问题的能力。根据所学知识可知,15、16世纪打破世界各地区间“相互闭塞”状态的重大历史事件是指新航路开辟,结合所学从整体史观的角度直接回答其产生的积极影响即可。

(3)本题考查的是学生运用所学知识解决问题的能力。根据所学知识可知,二战后促进世界历史“纵向发展”的影响主要是第三次科技革命的推动;而冷战或两大阵营对峙则成为阻碍或制约了世界历史 “横向发展”的因素。

(4)中国近代“闭关锁国”局面是由于西方的直接武装侵略而被打破,尤其是鸦片战争是打开中国大门的直接事件; 改革开放中国积极融入世界大环境的发展之中, 其具体表现是开展以联合国为中心的多边外交; 积极参与地区性国际组织的外交活动; 积极发展与周边国家的睦邻友好关系;加入 WTO。

考点:古代中国的经济·农业的主要耕作方式和土地制度·春秋战国时期生产力的发展;新航路的开辟、殖民扩张与资本主义世界市场的形成和发展·新航路的开辟·新航路的开辟的影响;现代科学技术·现代科学技术·现代科学技术 影响;中国特色社会主义建设的道路·十一届三中全会关于改革开放的决策·改革开放的成就

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考历史答题技巧《中国传统文化.. | |