1、选择题 鸦片战争后的对外“开放”和十一届三中全会后的对外开放,其本质区别在于

A.开放的对象

B.开放的方式

C.开放的前提

D.开放的区域

参考答案:C

本题解析:鸦片战争后的对外开放是在西方列强的武力威逼下被迫开放的。而新时期的对外开放是在中国拥有完全独立自主的前提下为了发展生产力而实行的。两者开放的重点对象都是西方国家;方式也是一样的,即允许西方国家在中国投资等;开放的区域也是以东部地区为主。故正确答案为C项。

本题难度:一般

2、选择题 由计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的过程中,最根本的转变是

A.企业管理制度的转变

B.资源配置的转变

C.经营机制的转变

D.流通体制的转变

参考答案:B

本题解析:试题分析:在由计划经济体制向社会主义市场经济体制转变过程中最根本的转变是资源配置方式的转变,也就是由过去的以行政手段配置资源为主向以市场配置资源为主转变。故选B。ACD项都是在资源配置方式的转变的基础上发生的转变,是为资源配置方式变化服务的。

考点:市场经济体制

点评:建立社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的目标,主要是发挥市场的作用,让市场在资源配置中发挥基础性的作用。与此相关的是要求转变企业的经营管理方式,扩大企业的经营自主权。

本题难度:简单

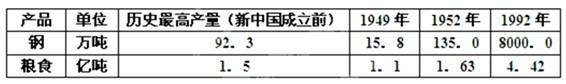

3、选择题 该表主要反映了新中国一五计划建设成就

A.建国初期实行优先发展重工业的工业化战略

B.一五计划期间农、轻、重协调发展

C.一五计划钢产量的增加得益于武汉钢铁公司的建立

D.一五计划期间中国已建立起完整的工业体系

参考答案:A

本题解析:本题考查学生对一五计划成就的理解。从图表的信息得知一五计划期间,重工业发展较快,轻工业发展较慢。所以选A。

本题难度:一般

4、选择题 下表展示了1978年及1992年非国有工业和商业的增长情况。出现这一变化的原因是

A.对工商业的社会主义改造

B.经济体制改革的推动

C.中国加入WTO

D.社会主义市场经济体制的建立

参考答案:B

本题解析:试题分析:本题考查阅读数据表格,获取信息的能力,由图表数据分析可知从1978年到1992年,非国有工业、商业占国民经济的总产值有了大幅提升,这是经济体制改革推动的结果,B符合题意。社会主义改造1956年已经完成,中国建立了计划经济体制,制约了社会经济的发展,A表述有误;中国加入WTO是在2001年,社会主义市场经济体制的基本建立是在21世纪初,C、D均不合题意。故选B。

考点:中国特色社会主义建设的道路·社会主义市场经济体制的建立·经济体制改革

本题难度:一般

5、选择题 下表是中国主要工农业产品的产量表,对表格中数据的理解,不准确的是

A.新中国成立后的钢产量增长幅度高于粮食产量

B.新中国成立前我国重工业落后,工业起点低

C.建国后经过三年的奋斗,我国工农业主要产品产量超过历史最高水平

D.1992年工农业产值增长得益于市场经济体制的确立

参考答案:D

本题解析:试题分析:联系所学知识可知,在1992年召开的中共十四大才提出建立社会主义市场经济体制,工农业产量增值反映的是对内计划经济体制改革,调动了群众生产的积极性,到21世纪初,我国的市场经济体制才初步确立,所以1992年工农业产值增长得益于市场经济体制的确立说法错误。故此题应选D项。

考点:社会主义经济建设

点评:本部分知识,从考查题型看可能有大的拓展,因为本专题内容可以左右联系、上下延伸。选择题和非选择题都是命题的常见形式。从考查内容看,应特别注意的是中国共产党在新中国成立后的经济建设中进行了积极的探索,形成了有中国特色的社会主义建设道路,在政治中有成功也有失误,这是考查的重点。要注意本部分知识的总结和比较,尤其是党领导进行的全面小康社会和和谐社会建设的认识,这都将是考查的重点。

本题难度:简单