1、选择题 北魏前期的新政卓有成效,主要表现为(?)

①形成了一整套政治经济制度?

②促进了北魏经济的恢复和发展?

③巩固了北魏政权?

④使鲜卑族的社会生活发生巨变

A.①②③④

B.②③④

C.①②③

D.①③④

参考答案:C

本题解析:本题主要考查学生对前期改革作用的全面认识能力。前期改革是全方位的,涉及政治、经济方面,针对的北魏社会矛盾,为解决社会问题而改革,但④得益于后期改革。

本题难度:一般

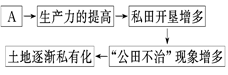

2、判断题 根据你对春秋战国时期经济状况的了解,A处应填

A.铁器牛耕的使用

B.“相地而衰征”的实行

C.各诸侯国的变法

D.宗法分封制解体

参考答案:A

本题解析:根据所学,春秋战国随着铁器的使用和牛耕的推广,社会生产力得到极大提高,为开垦荒地,扩大耕种面积和兴修水利提供便利条件,出现了大量的私田。与之相伴,出现了封建生产关系和封建剥削方式,奴隶社会的生产关系(经济基础)走向瓦解。因此本题A处应选A项“铁器牛耕的使用”。BCD项都是在生产工具的变革、生产力发展的基础上发生的变化。

点评:此题考查的是春秋战国时期社会的转型。春秋战国时期是我国的大动荡、大变革时期,旧的分封制和宗法制受到破坏,封建生产关系开始形成,井田制瓦解,土地私有制开始确立。社会正经历着一场深刻的社会变革。在思想上,百家争鸣是我国春秋战国时期的一次思想解放运动,中国传统文化在此时基本定型。春秋战国时期在政治、经济和思想领域里的变化都是由生产力的发展决定的。生产力发展的最主要的表现是生产工具的进步。

本题难度:简单

3、判断题 阅读下列材料,回答问题。

材料一 (北魏)尚书于果曰:“自先帝以来,久居于此,百姓安之;一旦南迁,众情不乐。”(孝文)帝曰:“今代在恒山之北,九州之外,非帝王之都也。”“王者以四海为家,或南或北,何常之有!朕之远祖,世居北荒。平文皇帝始都东木根山。……道武皇帝迁于平城。朕幸属胜残之运,而独不得迁乎!”

——《资治通鉴》卷第一百三十九

(1)根据材料一,指出孝文帝主张迁都的理由。(2分)与于果所说的“先帝”相比,孝文帝心目中的“王者”有什么新的内涵?(1分)

材料二 商鞅在政治方面的重大改革是“集小都乡邑聚为县”,以县为地方行政单位,废除分封制,“凡三十一县”(也有史书认为是41县或36个县)。县设县令以主县政,设县丞以辅佐县令,设县尉以掌管军事。县下辖若干都、乡、邑、聚。商鞅通过县的设置,把领主对领邑内的政治特权收归中央。后来,秦在新占地区设郡,郡的范围较大,又有边防军管性质,因之郡的长官称郡守。后来郡内形势稳定,转向以民政管理为主,于是郡下设若干县,形成秦的郡县制。

——中文百科在线

材料三 鲜卑“后魏初不立三长,唯立宗主督护,所以人多隐冒,五十、三十家方为一户”。至太和十年(公元486年)才把原来的部落宗主制扬弃了,改用汉法,仿周官遗意,设立三长:五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长。三长直属于州郡,负责清理户口和田亩,征收租赋,征发徭役和兵役。

——新华网

(2)材料三与材料二反映的行政体制具有怎样的关系?(1分)两者在政治上的共同作用是什么?(4分)

(3)结合材料与所学知识,分析孝文帝改革成功的因素。(2分)

参考答案:(1)理由:平城地处中原之外,作为帝王的都城不合适;北魏有迁都的先例。(2分)内涵:统治中原,表达了接受汉族先进文化的愿望。(1分)

(2)关系:继承与发展(1分)

共同作用:都打击了旧的势力;(2分)有利于中央集权的巩固。(2分)。

(3)因素:顺应历史发展潮流;学习汉族先进文化。(其它言之有理,酌情给分)(2分)

本题解析:略

本题难度:简单

4、选择题 下列属于激进派知识分子主张的是

A.继续保存农奴制度

B.对农奴制进行平缓的改革

C.主张解放农奴,由农民向地主赎买份地

D.要求无条件地给农民自由和土地

参考答案:D

本题解析:

本题难度:一般

5、判断题 变法中有人批评商鞅:“相秦不以百姓为事。”下列哪项是其主要体现?

①“为田开阡陌封疆”②重农抑商? ③法律严酷? ④一定程度上剥削加重

A.①②③

B.②④

C.③④

D.①②③④

参考答案:C

本题解析:紧扣题干中与“百姓”二字有关的内容理解。

本题难度:简单