1、综合题 (15分)历史上重大改革回眸

材料

①

| 春秋时期,管仲在齐国为相,为适应诸侯争霸需要,致力于富国强兵,规定盐资源属国家所有,民制之盐须交官府尽数收购,由官府运销。

|

②

| 秦国商鞅变法,奖励耕战,百姓自由开采售卖食盐,官府从中征税。

|

③

| 汉武帝时期鉴于诸侯王国以经营盐业自富,盐商富累巨万,改为产、运、销完全官营,于是国库充实,民不益(增加)赋而天下用饶。

|

④

| 隋朝和唐朝初期,实行轻徭薄赋,通盐池、盐井之利与百姓共之,既不行官卖,又免征盐税。

|

⑤

| 唐朝后期因安史之乱,财政陷入困境,对盐业进行改革,政府统一收购盐,就地在盐场征税后批发给盐商,任其自由销售。

|

⑥

| 明朝实行纲运法,官府指定少数资本雄厚的商人,在向官府交纳盐款后,拥有收购和销售的特许专营权力。这对后来徽商的形成起了巨大的推动作用。

|

⑦

| 清朝为打破徽商对盐业的垄断局面,于1832年实行“票盐制”,规定无论什么人,只要按章纳税,即可领票(经营食盐的凭证)经营。

|

——《中国盐税发展史》

(1)根据材料,概括古代盐税制度的特点。(7分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析春秋、西汉、唐后期实行食盐专卖制度的影响。

(8分)

参考答案:(1)历史悠久、控制严格、持续性强、形式多样(7分)

(2)增加政府财政收入;维护国家政治稳定,推动国家政治统一;打击地方势力,从经济上削弱地方割据势力;阻碍了民营工商业的发展。(8分)

本题解析:(1)本题主要考查学生准确解读材料信息的能力。由材料“春秋时期……规定盐资源属国家所有,民制之盐须交官府尽数收购,由官府运销……百姓自由……政府统一收购盐……特许专营权力……票盐制……清朝……”等关键信息可知,古代盐税制度的特点是历史悠久、控制严格、持续性强、形式多样。

(2)本题实际上考查的是食盐专卖制度的影响。可以从政府收入、政治稳定、对地方的管理以及对民营工商业的发展等角度回答。即增加政府财政收入;维护国家政治稳定,推动国家政治统一;打击地方势力,从经济上削弱地方割据势力;阻碍了民营工商业的发展。

考点:历史上重大改革·古代中国的盐税制度改革·古代盐税制度的演变、特点及影响(课标外)

本题难度:困难

2、综合题 文物是物化的历史,它为后人留下了丰富的历史信息。观察下列关于唐代妇女的三彩陶俑照片,回答问题。

问题:从这些陶俑中可以汲取哪些历史信息?

参考答案:表面信息:如唐代妇女的服饰、发式、容貌,这些妇女在做什么等,只要言之有据。

深层信息:陶瓷工艺水平、造型艺术水平、审美观念、多民族、妇女可能更加开放等,只要言之有据。

本题解析:图上的文物,与其大小、质地、制作工艺等无关,只需从其神态、装束、活动等方面来说明和判断当时相关的历史现象。本题的难度在于怎样细致找出每个俑俑的具体特点,并能上升为一般现象。题目所赋予的分值可以作为应答要点的多少的参考

本题难度:一般

3、选择题 据《宋史·地理志》记载统计的宋代各地贡绢州数量列表如下,这一现象说明( )

分布地区

| 贡绢州数

| 该路州数

| 贡绢州所占比例

|

华北地区

| 49

| 68

| 72.1%(占全国总州数21%)

|

四川地区

| 21

| 62

| 33.9%

|

江南地区

| 24

| 93

| 15.8%(占全国总州数10%)

|

A.华北地区丝织业分布较普遍 B.华北地区的丝织业最为发达

C.政府征收赋税以丝织品为主 D.我国经济重心已经开始南移

参考答案:A

本题解析:本题主要考查中国古代的丝织业。从表格中“华北地区”的贡绢州所占比例是“72.1%(占全国总州数21%)”,“四川地区”贡绢州所占比例是“33.9%”,“江南地区”贡绢州所占比例是“15.8%(占全国总州数10%)”,由“贡绢州所占比例”可以得出华北地区丝织业分布较为普遍,A符合题意,B、C、D不合题意,故选A。

考点:古代中国的经济?手工业的进步?丝织业

本题难度:简单

4、综合题 (14分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国宋代实现了社会经济的跃进,都市的发达,知识的普及,与欧洲文艺复兴现象比较,应该理解为并行和等值的发展,因而宋代是十足的“东方的文艺复兴时代”。

──(日本)宫崎市定《东洋近代史》

材料二 该时期内(宋朝)制度和文化也有了重大发展。这一发展的背后是中国经济尤其是商业的飞跃,我们不妨称之为中国的“商业革命”。……外贸的发展也反映了当时商业的繁荣,而且它也是推动当时商业革命的主要力量。……唐初人们尚轻视商业并试图限制其发展,但到了晚唐和宋朝时这种束缚就被打破了。……中国首次出现了聚集了大量人口的商业大都市。与以前不同的是这些都市是商业中心而非政治中心。

──费正清(美国)《中国:传统与变迁》

材料三 北方的强敌(契丹)一时既无法驱除,而建都开封,尤使宋室处一极不利的形势下……其对西北,亦复鞭长莫及,难于驾驭……宋代对外既如此不振,而内部又终年闹穷。而且愈闹愈凶,几于穷得不可支持……宋代对外之积弱不振、宋室内部之积贫难疗。

──摘自钱穆《国史大纲》

请回答:

(1)根据材料一,概括作者关于宋代的观点。(2分)

(2)材料二与材料一对宋代的认识有何一致性?(2分)结合所学知识,请你为材料一的观点提供一份较为充分的史实依据。(5分)

(3)根据材料三,指出作者是如何评价宋代的?(2分)在评价宋代的问题上,材料一和材料三的观点为什么截然不同?(3分)

参考答案:(1)宋代是十足的“东方的文艺复兴时代”。(2分)

(2)宋代经济发达,文化发展。(2分)经济:商品经济发达,城市商业活动的时间与空间被打破,出现世界上最早的纸币“交子”,商业市镇发展。(2分)

文化:儒学复兴,理学兴盛,文学艺术朝世俗化、平民化方向发展;(2分)活字印刷术发明、指南针、火药的应用,古代科技发展到一个新的高峰。(1分)

(3)观点:宋代是积贫积弱的朝代。(2分)原因:两位作者看待宋代的角度不同。(1分)材料一的作者主要着眼于宋代经济和思想文化的发展,材料三的作者主要着眼于宋代政治的缺陷和财政的困窘。(2分)

本题解析:本题主要考查学生阅读分析材料提取有效信息,对信息进行加工处理,调动和运用所学知识解决问题的能力。

(1)本小题考查了学生对材料的阅读概括能力。材料篇幅较短,文意也比较简单,学生通读材料可知,材料中的“中国宋代实现了社会经济的跃进,都市的发达,知识的普及”的信息就描述了宋朝繁荣的表现,然后通过与欧洲文艺复兴的对比,最终得出宋代是十足的“东方的文艺复兴时代”这一特点。

(2)第一问考查了学生对材料的阅读理解和对比分析能力,通过阅读可知,材料一、二都认为宋朝是一个经济发达,文化发展的时代;第二小问需要结合所学知识,列举史实来证明宋朝经济发达,文化发展这一史论。学生需要再现课本知识,然后进行归纳整理,最终得出答案。

(3)第一小问考查了学生对材料的阅读分析、提取信息的能力。材料从少数民族的威胁、都城的弊端、内部人民起义等方面对宋朝进行评价,最终得出宋代是积贫积弱的朝代这一结论;第二小问考查了学生的对比阅读分析能力,通读材料一、三,通过对不可知,两则材料是从褒贬两个方面来评价宋朝,得出不同的结论。

考点:古代中国的经济·商业的发展·“市”的变迁与城市的发展,中国传统文化主流思想的演变·宋明理学·程朱理学,古代中国的科学技术与文学艺术·科技成就·四大发明,古代中国的科学技术与文学艺术·文学成就·宋词的成就,古代中国的政治制度·汉到元政治制度的演变·宋代政治制度

本题难度:一般

5、综合题 阅读下列材料,回答问题。(16分)

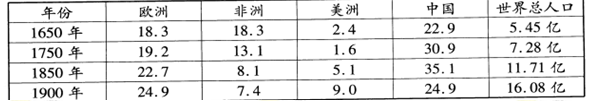

材料一 世界各大洲和中国的人口占世界总人口的比率变化(%)

——依据[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》和泊金斯《中国农业的发展》编制

材料二 1763年以前的那一时期中,欧洲诸强国仅在亚洲和非洲拥有少数立足点,它们主要的占有地是南北美洲C。1763年之后,它们从政治上控制了亚洲的大部分地区和几乎整个非洲。不过,在南北美洲和英国的自治领,它们所能做到的比这要多得多。趁着当地人口比较稀少,成百万的欧洲人移居这里,并填补了那些相对空旷的地区。……虽然向美洲种植园提供的奴隶约在1200万至2000万人之间,但非洲损失的人口据估计却是这人数的4倍。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 清朝政府奖励垦荒政策的持续贯彻,取得明显的成效,……农业生产本身的发展弥补了耕地面积的不足,这主要是乾、嘉、道三朝水稻的双季种植化,以及高产作物番薯、玉米的推广,为新增人口提供了新的粮食来源。

——樊树志《国史概要》

请回答:

(1)据材料一,分别指出欧、非、美三大洲人口占世界人口比率变化的基本趋势。结合材料二和有关史实,揭示三大洲之间人口变化的相互联系。(9分)

(2)材料一中1650一1850年中国人口的变化有何显著特点?结合材料三分析其成因。(5分)

(3)综合以上材料,概括指出这一时期影响各大洲和中国人口变化的共同因素。(2分)

参考答案:(1)趋势:欧洲占比不断扩大;非洲占比不断下降;美洲1750年之前占比减少,之后则不断扩大(3分)

联系:欧洲国家对非洲和美洲的殖民掠夺,加速欧洲经济发展,促进欧洲人口增长。(2分)

黑奴贸易导致非洲人口减少。(2分)

欧洲强国的早期殖民扩张,造成美洲土著居民大量死亡,美洲人口下降:1750年后,非洲黑奴和欧洲移民的涌入,促进美洲人口增长。(任答一点,2分)

(2)特点:人口增长迅速,占比不断扩大。(2分)

原因:奖励垦荒政策的实施;耕地面积扩大:农业生产发展:粮食产量提高;高产作物推广。 (任答三点,3分)

(3)新航路开辟后,世界各地联系不断加强,世界市场逐步形成。(2分)

本题解析:(1)本小题主要考察阅读分析图表的能力。从“世界各大洲和中国的人口占世界总人口的比率变化(%)”表中可以看出欧、非、美三大洲人口占世界人口比率变化的基本趋势。时间属于新航路开辟到第二次工业革命期间,结合欧洲的殖民扩张史实分析得出三大洲之间人口变化的相互联系。

(2)从图表不难看出1650一1850年中国人口的变化特点:人口增长迅速,占比不断扩大。原因分析结合材料“清朝政府奖励垦荒政策的持续贯彻”,“农业生产本身的发展弥补了耕地面积的不足”,“水稻的双季种植化”,“高产作物番薯、玉米的推广”,简单总结即可。

(3)综合以上材料,可以看出影响各大洲和中国人口变化的共同因素有,新航路开辟以后,世界各大洲联系加强,两次工业革命后,资本主义世界市场形成,使世界成为一个联系紧密的整体。欧、非、美三大洲人口变化和新航路开辟后殖民扩张关系密切,中国人口变化和新航路开辟后世界经济交流发展关系密切。

考点:资本主义世界市场的形成与发展·新航路的开辟、荷兰、英国的殖民扩张·新航路开辟的影响、早期殖民扩张的特征和影响;资本主义世界市场的形成与发展·工业革命·世界市场的形成与发展

本题难度:一般