1、判断题 下列内容中既是农历二十四节气之一,又是国家级非物质文化遗产的是

A.清明节

B.端午节

C.中秋节

D.春节

2、判断题 在中国,名字不仅是一个指代符号,还承载了父辈的愿望,甚至社会意义、政治意义。?

材料一?中国古籍中出现的部分人名:刘敬先、殷孝祖(《宋书》),蔡兴宗(《南史》),裴安祖(《北史》),张茂宗、杨延宗(《新唐书》),洪兴祖、冯继业(《宋史》)、何荣祖、韩显宗(《元史》),汤显祖(《明史》),史念祖、杨光先(《清史稿》)。?

材料二?《家史》中出现的部分人名:焦守节(卷261)、李克让(卷270)、陈从信(卷277)、赵安仁(卷287)、钱端礼(卷385)、张忠恕(卷409)

材料三? 20世纪50年代以前,人们大多认为,名字越随意,孩子越好养。因此,“狗剩”之类在当今难以登得厅堂的名字就大行其道。50年代以后,很多人起名解放、建设、卫国、立功、援朝、跃进、卫东、向阳、继红、文革、卫星等。20世纪80、90年代,中国人起名讲究更动听、悦耳的声音和表达,勇、伟、娜、丽等极富男性或女性色彩的字眼被广泛采用。21世纪,中国第二批独生子女开始为人父母,他们读着金庸、琼瑶的小说长大,他们希望给孩子一个并不大众的名字,彰显个性。有的孩子随母姓,四、五个字的名字也出现了。

材料四?在阅读历史文献时,常常会遇到这样一种现象,作者在文章中凡是涉及到本朝的皇帝、自己的长辈及尊崇的人名时,每每避而不用该字,而以改字、空格、缺笔等方法代替。

这种现象就是避讳,表示作者不敢、不能或不愿直呼其名。避讳制度大约起于周,成于秦,盛于唐宋,至清代更趋完密,民国成立后废除。

请回答:

(1)据材料一、二,当时人的起名深受什么制度和思潮的影响?

(2)据材料三,在20世纪50年代以前、50—70年代、20世纪80年代至21世纪初,中国人的起名分别反映了什么本质问题?

(3)据材料四,你怎样看待“避讳”这一社会文化现象?

(4)临沂某中学历史探究小组在阅读某文献时发现一则史料:宋时有州官田登,自讳其名,州境之内皆呼灯为火;上元放灯。吏人书榜揭于市曰:“本州岛依例放火三日。”时人讥云:“只许州官放火,不许百姓点灯。”

为什么田登将“点灯”改为“放火”?这种做法或历史现象对历史研究造成了什么影响?

3、判断题 古代一位思想家在回答友人的问题时说到:“你未看此花时,此花与汝心同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来,便知此花不在你的心外。”这位思想家是(? )

A.孔子

B.董仲舒

C.朱熹

D.王阳明

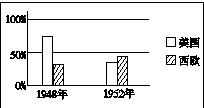

4、判断题 下图是1948年、1962年美国与西欧在资本主义世界的黄金所占份额的柱状图,造成这种情况的主要原因是( )

A.经济危机导致美国经济实力下降

B.“一超多强”局面的形成

C.一体化进程推动了欧洲经济发展

D.布雷顿森林体系的瓦解

5、判断题 建国以来,山东某地对人大代表候选人的要求在不同时期有很大差异。“拥护‘三大万岁’(即总路线、大跃进、人民公社),社会主义觉悟高,生产劳动好、能密切联系群众。”这是某时期对候选人提出的条件和要求,提出这一要求应该是在

A.1949-1951

B.1951-1954

C.1956-1957

D.1958-1961年

答案及详细解析请点下一页查看。