1、选择题 下图为“上海——吴淞”铁路。1876年由怡和洋行承建,该铁路于1877年被中国政府购得后捣毁。对此你能得到的正确信息是

A.洋务派主张利用西方先进技术来维护清朝的统治

B.清统治者思想愚昧保守,不能顺应世界发展潮流

C.清政府推行“铁路国有”政策,维护中国铁路路权

D.民族工业受到外国资本主义和封建势力双重压迫

参考答案:B

本题解析:试题分析:本题考查清政府对铁路这种新生事物的态度。根据题干中给出的“该铁路于1877年被中国政府购得后捣毁”,结合所学知识,可以看出清政府对于西方文明的不接受,这反映的是清朝深受古代封建愚昧保守思想的束缚。故本题选B。

考点:中国近现代社会生活的变迁·交通、通讯工具的进步·淞沪铁路

本题难度:简单

2、判断题 1912年,中国社会的生活场景中不可能出现的是

[? ]

A.看中国人自己创办的报纸

B.通过发电报与家人联系

C.观看国产有声电影

D.利用火车运输物资

参考答案:C

本题解析:

本题难度:一般

3、判断题 城市化,是指人口、用地和经济、文化、生活模式由农村型转向城市型的过程,是衡量一个国家现代化发展水平的重要指标之一。阅读材料,回答下列问题。

材料一?下图是中国与西欧人均GDP水平的比较(400—1998年)。?

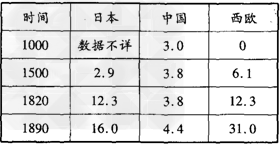

下表为1000—1890年日本、中国和西欧居民达到l万人的城镇人口的百分比。

——麦迪森《世界经济千年史》(北京大学出版社2003年版,第28页)?

材料二 14世纪但丁、彼特拉克、薄伽丘等文艺复兴运动旗手高擎人文主义大旗……提倡个性解放以反对封建制度对个性的束缚。他们的声音如巨人登高一呼,很快就在阿尔卑斯山上南北各大城市中心激起雷鸣般的反响和回音,震撼了欧洲大地。……但丁谢世二百多年以后,中国出了个李贽,敢于反对以孔孟之道为“万事之至论”……似乎与西欧的人文主义有些相似,却如荒野的孤鸿哀鸣,未能激起任何群众性的回响。……李贽之后,有顾炎武、王夫之等人,也都阐发过颇有时代新意的哲学和社会思想。但他们和李贽一样,只是在很小的知识圈内有一定影响,未能像西欧文艺复兴时代的巨人们那样在各大城市中心激起一个群众性的、波澜壮阔的、反封建的文化运动。?

——庞卓恒《史学概论》

材料三 从19世纪中叶到20世纪初,在国内外因素的交互作用之下,中国的城市有了快速的发展,出现了若干近代化程度较高的中心城市。上海从市政建设与管理、上海士绅自治运动,到上海人的行为方式、婚丧嫁娶礼仪的变化,多有西方的影响;编制门牌号码、人车分道、文明婚礼、实行夏时制、选举市花、选举上海小姐……不是仿照租界就是学自泰西。……许多早期城市的公共工程大多为西方商人所创办与控制,使得这些城市具有浓厚的西方印迹和色彩。许多人往往把他们看成是西方城市的缩影。?

——《论近代中国城市化进程中的文化冲突与价值演变》?

材料四 19世纪六七十年代,上海乡民谓电线有碍风水,而将英商在吴淞一上海问所架设的电报线之“电杆悉行毁去”;一些保守旧官员也把同期外人在沪架设之电线、所修之铁路斥为“惊民扰众,变乱风俗”……而在一些传统城市,这种反应更为强烈。北京在20世纪初刚刚引进自来水与电力照明的时候,社会上就流行着一些谣言,认为“北京新的供水系统是外国人布下的圈套,供应的水是腐败的”;电力是外国人的鬼魂,西方人的阴谋,一些电力事故则被当作这一诡计和幽灵的最好注解而被大肆宣扬。?

——翟志宏《论近代中国城市化进程中的文化冲突与价值演变》?

材料五 珠三角洲位于广东省中南部,是中国的南天门,也是我国经济最发达的地区之一。改革开放后,农村经济体制改革、大力发展乡镇企业和实行对外开放等政策的推行,极大地促进了珠江三角洲城市化的进程,城市人口增加,全区城市由5个增至23个,城市化水平达到52.7%。?

——岳麓版必修Ⅱ《经济成长历程》

(1)依据材料一,概括中国城市化进程与西欧相比的变化轨迹。指出图表的内在关系。

________________________________________________________________________________

(2)依据材料一、二并结合所学知识,分析李贽等人的思想未能“激起一个群众性的、波澜壮阔的、反封建的文化运动”的原因。

________________________________________________________________________________

(3)依据材料三、四,分别概括当时市(乡)民对待西方文明成果的态度。结合所学知识分析其主要原因。?

________________________________________________________________________________

(4)依据材料五并结合所学知识,概括当前我国城市化进程中出现的趋向。

________________________________________________________________________________

(5)综合上述材料,你对城市化建设有哪些认识?

________________________________________________________________________________

参考答案:(1)轨迹:在1000年以前,中国的城市化率领先于西欧,此后900年中国城市化率增长微弱并远远落后于西欧。关系:人均GDP的落后是导致城市化进程落后的因素之一。

(2)原因:生产力的停滞(资本主义萌芽缓慢发展);城市化进程滞后;市民阶层成长滞后。

(3)态度:材料三,仿照西方;材料四,抵制西方。仿照原因:西方近代城市化起步早,城市建设与管理经验丰富;外国的侵略(通商口岸、租界的设立)推动了中国近代城市的出现;西方商人控制公共工程建设,外国殖民势力在中国扩展。抵制原因:中西矛盾(民族矛盾)的根本对立;民族主义情绪和排外倾向强烈;传统的生存方式和生活习俗的抵制,西方在华势力的膨胀。

(4)趋向:城市区域化(或形成了城市群的雏形);走大中城市和小城镇协调发展的多样化城市发展道路。

(5)认识:加速经济建设与发展;加强城市配套设施的建设;科学合理地借鉴外国的城市建设经验;走由国特色城市化道路;建立合理的城市体系;推动城市文化建设。

本题解析:

本题难度:一般

4、选择题 有关下图中央第一代领导人所穿服装的表述不正确的是( )

A.孙中山设计的,定名中山装

B.体现了中西合璧的特点

C.在中国一度非常流行

D.出现于19世纪末

参考答案:D

本题解析:试题分析:图片中的服装是中山装,中山装是20世纪由孙中山设计的,故名中山装,有中国传统服饰特点,也是西装特点,在近代一度流行,由此可知,D项“19世纪末”说法错误。故选D。

考点:近代服饰变迁

点评:中山装的由来

中山装自1923年诞生迄今,一直是中国男子最通行和喜欢穿着的服式。中国的民主革命家孙中山先生是中山装的创始人。

据说是孙中山先生在广州任中国革命政府大元帅时,感到西装样式繁琐,穿着不便,而中国服装在实用上亦有缺点。1902年,孙中山到越南河内筹组兴中会,偶入河内由广东人黄隆生开设的洋服店,为了节省外汇,并能体现中国国情而授意黄隆生设计一种美观、简易而又实用的中国服装,黄参考了西欧和日本服装式样,并结合当时南洋华侨中流行的“企领”文装上衣和学生装而设计缝制成的。但是,也有资料称,中山装原由当时的军装改制而成的。1919年,孙中山先生在上海居住时,有一次,他将一套已经穿过的陆军制服拿到著名的亨利服装店请裁缝改成“便服”,改成“便服”后仍有点像军制服。但在便服中,它既非“唐装”,更非“西装”,店员便为之起名为中山装。由于孙中山先生在海内外声望很高,这种服式迅速流传全国。当时的中山装背面有缝,后背中腰有带,前门襟钉9个纽扣,上下口袋都有“胖裥”。后来逐步演变成现在的款式:关闭式八字形领口,装袖,前门襟正中5粒明纽扣,后背整块无缝。根据《易经》周代礼仪等内容寓以意义,如依据国之四维(礼、义、廉、耻)而确定上衣前身设4个口袋,依据国民党区别于西方国家三权分立的五权分立(行政、立法、司法、考试、监察)而确定前门襟为5粒纽扣,又依据三民主义(民族、民权、民生)而确定袖口还必须有3粒扣子等。袖口可开叉钉扣,也可开假叉钉装饰扣,或不开叉不用扣。明口袋,左右上下对称,有盖,钉扣,上面两个小衣袋为平贴袋,底角呈圆弧形,袋盖中间弧形尖出,下面两个大口袋是老虎袋(边缘悬出1.5~2厘米)。裤有三个口袋(两个侧裤袋和一个带盖的后口袋),挽裤脚。很显然,中山装的形成在西装基本形成上又糅合了中国传统意识,整体廓形呈垫肩收腰,均衡对称,穿着稳重大方。

本题难度:困难

5、判断题 1871年美国《纽约时报》记者眼中的广州:清式和西式的阁楼、宝塔、博物馆、清真寺、大厦、仓库、商铺……毫不间断地紧紧挨在一起。远处可见英国领事馆的小教堂。广州出现这种社会状况的原因有

①清代闭关后广州成为当时唯一的对外贸易港口②洋务派在广州兴办一些企业

③近代生产方式较早在广州产生④广州毗邻港澳,易受西方社会风尚的影响

[? ]

A.①②③

B.①③④

C.②③

D.①②③④

参考答案:B

本题解析:

本题难度:简单