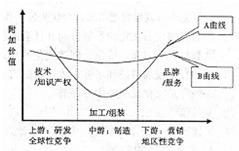

1、判断题 图是华人企业家施振荣先生提出的“微笑曲线”(Smiling Curve)理论,这条曲线已经成为“中国制造”走向“中国智造”的指导曲线。从图中可以提取的正确信息是

A.A曲线应出现在20世纪60至70年代

B.B曲线应出现在20世纪90年代以后

C.A曲线说明知识经济使企业竞争压力加大

D.B曲线说明科技含量提高使产业结构日益合理

参考答案:C

本题解析:略

本题难度:一般

2、判断题 阅读材料:

材料一 孟子对曰:“王何必曰利?亦有仁义而已矣。王曰‘何以利吾国’?大夫曰‘何以利吾家’?士庶人(普通百姓)曰‘何以利吾身’?上下交征利而国危矣。万乘之国,弑其君者,必千乘之家;千乘之国,弑其君者,必百乘之家。万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义而先利,不夺不餍(满足)。未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。王亦曰仁义而已矣,何必曰利?”

——《孟子·梁惠王》

材料二 在天者莫明于日月,在地者莫明于水火,在物者莫明于珠玉,在人者莫明于礼义。故明不高,则光辉不赫;水火不积,则晖润(水火之光泽)不博;珠玉不睹乎外,则王公不以为宝;礼义不加于国家,则功名不白(显赫)。故人之命在天,国之命在礼。君人者,隆礼尊贤而王,重法爱民而霸,好利多诈而危,权谋倾覆幽险而尽亡矣!

——荀子《天论》

(1)试概括孟子和荀子的思想。(8分)

(2)材料二“故人之命在天”与荀子“人能胜天”思想存在矛盾,但荀子为什么还要这样说?(4分)

(3)两则材料反映出两位思想家的思想有哪些不一致的方面?(4分)

参考答案:

(1)孟子:先义后利,仁政治国;君主言利,会造成臣子百姓互相争利,最后国家不断削弱,直至国家灭亡。(4分)

荀子:重利,更重义;人的命运由天命决定,国家前途由教化程度来决定;王道霸道兼用;礼教法律并施;反对唯利是图。(4分)

(2)表面上存在矛盾,但他将礼义置于与天命同等的地位,仍然具有人定胜天的思想境界。(4分)

(3)孟子主张先义后利。荀子主张重利的同时更重义,荀子只是反对唯利是图。孟子主张仁政,荀子主张仁政的同时也强调霸道和法制的有利作用。(4分)

本题解析:(1)本题考查的是学生对材料的分析和理解能力。材料一中“未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也”强调了仁义的作用,要求君主要仁政治国;材料二中“在人者莫明于礼义”说明人类要重礼义,“君人者,隆礼尊贤而王,重法爱民而霸,好利多诈而危,权谋倾覆幽险而尽亡矣”反映了荀子反对唯利是图的思想。

(2)本题主要考查学生的分析比较能力。材料二“故人之命在天”即人的生命受之于自然,表面上与“人能胜天”是矛盾的,但是荀子主张“人之命在天,国之命在礼”,把礼义和天命放在了同等重要的地位,最终还有“人能胜天”的思想。

(3)本题主要考查学生的分析比较能力。孟子和荀子作为儒家思想的两位重要人物,他们的思想有一致之处,也有不同之处:孟子主张先义后利,荀子主张重利的同时更重义;孟子主张仁政,荀子主张礼法并施,强调王道。

本题难度:困难

3、判断题 2007年的一次纪念会上,一首《始终有你》的主题曲内容为“明艳紫荆风中争胜,找对了路径,花瓣开的繁荣。”其中“找对了路径”指

A.“农村包围城市、武装夺取正确”的革命道路

B.上海世博会喜迎八方宾朋

C.“一国两制”的提出和落实

D.改革开放的伟大决策

参考答案:C

本题解析:根据材料中“紫荆”紫荆花指的是香港的代表,其的发展繁盛是指香港在“一国两制”的提出和落实得到较大的发展,所以C正确,BDA不符合题意。

本题难度:一般

4、判断题 西方学者称中国古代某学说为“Neo-Confucianism”,这是一种融儒家、佛教和道教等诸因素于一体的哲学,提供了一套维护儒家伦理秩序的形而上学体系。该“学说”是指

A.孔孟儒学

B.董仲舒的新儒学

C.程朱理学

D.明末清初的儒学

参考答案:C

本题解析:A孔孟儒学并没有吸收佛教和道教的观点;B董仲舒的新儒学吸收了法家、道家、阴阳五行家的思想;C程朱理学是宋代由儒、道、佛融合而成以理为核心的新儒学体系,符合题意;D明末清初的儒学是对传统儒学的批判和继承。

本题难度:简单

5、判断题 儒家学说长期居于中国传统文化的主流,在两千多年历史中,随着时代变迁,不断吸收其他思想,以适应时代需要。

材料一 大道之行也,天下为公。选贤举能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者,皆有所养。男有分,女有归。货恶其

弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是为大同。

——《礼记?礼运》

材料二?臣谨案《春秋》之文,求王道之端,得之于正。正次王,王次春。春者,天之所为也;正者,王之所为也。其意曰,上承天之所为,而下以正其所为,正王道之端云尔。然则王者欲有所为,宜求其端于天。天道之大者在阴阳。阳为德,阴为刑;刑主杀而德主生。……以此见天之任德不任刑也。……终阳以成岁为名,此天意也。王者承天意以从事,故任德教而不任刑。?

——《汉书·董仲舒传》

材料三?宇宙之间,一理而已。天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。

——《朱子文集》卷七

材料四?以佛修心,以道养生,以儒治世。

——南宋孝宗《佛祖统纪》卷48

回答:

(1)简要概括材料一中作者描绘的理想社会的特征(不得摘抄原文)。(3分)

(2)汉代儒学已不同于先秦儒学。依据材料,说明董仲舒发展儒学的表现,并分析董仲舒的观点仍然属于儒家学说的原因。(6分)

(3)宋代儒学发展到了一个新的高峰。依据材料,说明宋代儒学发展的特点。(4分)

参考答案:(1)天下为公;选举贤能;不分彼此,各得其所,没有争斗的 “大同社会”(意思相近即可)(3分)

(2)发展:董仲舒吸收法家和阴阳五行家的思想,宣扬 “天人感应”、德刑并用。判断:观点依据《春秋》;主张德为主,强调君主要实行德政。(6分)

(3)特点:增加了儒学的哲学思辨色彩,认为天理是宇宙万物本原;把天理和伦理道德直接联系起来;糅合了佛道思想。(4分)

本题解析:(1)类似于这样的题,要仔细的阅读材料,找出材料中的信息,概括作答。(2)董仲舒的儒学已经不同于战国时期的儒学,而是吸收了阴阳家、道家、法家的思想形成的新儒学。但是董仲舒的思想依然属于儒学的范畴,因为基本的思想如主张实行仁政等是一致的。(3)宋代儒学发展到理学阶段,理学具有思辩性,上升到哲学的高度。

点评:解答此题的关键在于准确把握儒家思想发展的历程。西汉时期确立统治地位,唐宋三教合一后发展成宋明理学,明清成为了官方哲学并出现了批判思想。此外,儒家思想在每一个阶段的影响也需要掌握。

本题难度:一般