1、判断题 从图1到 图2的变化中,你能获得的正确信息有

①反映了农村主要生产资料由私有制变为公有制?②开始了政社合一的人民公社体制?③实现了农业现代化?④生产关系严重超越生产力的表现

A.①②③

B.②④

C.①③

D.③④

参考答案:B

本题解析:本题主要考查学生准确解读图片信息的能力,图中信息显示的是农业合作化运动和人民公社化运动,结合史实不难判断出中国在此运动下没有实现农业现代化,农业合作化运动实现了生产资料由私有制向公有制的转变,而人民公社运动则极大地提高了公有制程度,但并没有改变公有制属性,所以①③两项说法错误不符合史实,②④两项表述正确符合题意,答案选B。

点评:本题主要考查学生的比较能力,对于历史的比较分析能力的考查一直是高考关注的重点,就比较问题本身而言,关键是比较项的选取问题,这可分为两种类型,其一是题目中已经确立了比较项,其二是自己寻找比较项,前者难度较低,后者难度较大,多出现在材料题中。

本题难度:一般

2、判断题 孔子曾经在杏坛广收门徒进行讲学。下列孔子的教育主张中,反映其教育学生不分等级贵贱的是

A.有教无类

B.因材施教

C.当仁不让于师

D.仁者爱人

参考答案:A

本题解析:此题考查的是基本的历史知识。孔子是我国伟大的教育家,在孔子的教育思想中,反映其教育学生不分等级贵贱的是是孔子的有教无类的思想,故选A。B项说的是教学方法;C项说的是要有崇拜真理的精神;D项说的是仁的思想的含义。

本题难度:简单

3、判断题 “我平生只知道一件事,我为什么是那么无知。”下列言论与此思想属于同一思想家的是

A.人是万物的尺度。

B.己所不欲,勿施于人。

C.我自己是凡人,我只要求凡人的幸福。

D.美德归根结底会给人带来好处,邪恶则总会带来坏处。

参考答案:D

本题解析:本题考查学生对教材基础知识的准确记忆迁移的能力,题干要求“属于同一思想家的思想”,而题干中属于苏格拉底的思想,即崇尚知识与认识自己,而A属于智者学派的普罗泰戈拉的思想,B属于孔子的思想,C是文艺复兴时期彼得拉克的思想主张,D是苏格拉底的美德即知识的思想,故选D。

本题难度:简单

4、判断题 (19分)近代以来中国经济发展长期落后于世界,改革开放以来中国经济横空出世,令世界瞩目。

材料一?有学者这样描述中国近代经济的基本格局:第一世界已是马达隆隆、汽笛长鸣,是工业文明曙光初现,而第三世界则依然是“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”,是传统的畜牧业经济,第二世界则是农民面朝黄土背朝天,男耕女织,耕织结合的传统农业经济。

材料二?上世纪50-70年代是日 本经济崛起的时期,其发展轨迹与中国的改革开放有同曲同工之妙。在1956-1973年的18年中,日本国民生产总值平均年增长9.7%,有10年的增长率是两位数。到70年代初,日本GDP总量跃升至世界第二位。这和中国改革开放后的经济增速极为相似。

——童第轶:日本上世纪50-70年代的崛起,《投资与理财》2009年第20期

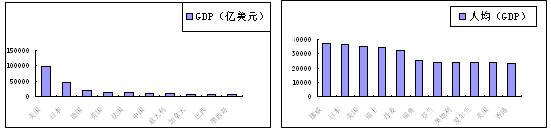

材料三?

图1:国内生产总值(GDP)排名前十位的国家(2000)

图2:人均国民生产总值(人均GDP)世界排名前11位的国家和地区(2000)

(1)依据材料一,结合所学知识概括中国近代经济的基本格局的特点。并结合所学知识,简要分析出现这些特点的主要原因。(6分)

(2)依据材料二并结合所学知识,分析上世纪50-70年代是日本经济崛起的原因。同时期中国为什么没能崛起?(6分)与日本相比,中国改革开放后的发展有何突出特点?(1分)

(3)依据材料三,简要分析中国为什么GDP能够位居世界前十名之列,而人均GDP却榜上无名?这给我国社会主义建设提出了什么要求?(6分)

参考答案:(1)特点:近代工业主要分布在东南沿海;经济发展存在明显区域差别,没有形成均衡发展的经济格局。(2分)原因:近代中国处在半殖民地半封建社会,自然经济占主导地位,民族资本主义经济发展不充分。(4分)

(2)日本崛起原因:明治维新时期工业化的基础、民主化改革、美国的援助、制定合乎国情的经济发展战略、重视科技教育发展等。(3分,任意3点即可)中国没能崛起原因:缺乏建设经验急于求成、党的左倾错误尤其是文化大革命对经济的破坏、计划经济体制的束缚、没有实行改革开放、三年严重经济困难、国际环境的恶劣等。(3分,任意3点即可)突出特点:建设中国特色的社会主义市场经济(1分)

(3)GDP增长的原因:改革开放以来,以经济建设为中心,大力发展社会主义市场经济,经济增速居世界前列。人均GDP低的原因:人民生活水平没能跟上经济快速发展的步伐。(4分)要求:加快转变经济发展方式,深化改革开放,保障和改善民生,稳定物价,大力建设福利国家,为全面建成小康社会打下基础。(2分,言之有理即可得分)

本题解析:略

本题难度:简单

5、判断题 “天地不仁,以万物为刍狗(指用草做成的狗形,供祭祀用)……道常无为而无不为。”与此引文最为接近的观点是

A.“仁者爱人”

B.“鸡犬之声相闻,老死不相往来”

C.“与人为善,暖于布帛”

D.“君者舟也,庶人者水也”

参考答案:B

本题解析:”道常无为而无不为”可见体现了道家的无为思想。A出自孔子,CD出自荀子,都是体现儒家的思想,只有B与道家老子的思想符合。

本题难度:一般