微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 司汤达说:“历史学家的第一先决条件就是没有发明能力。”他强调的是历史学家

A.在进行历史研究时所作的推论应是对历史的发现而非发明

B.在研究历史时不能有自己的观点

C.研究的历史素材都应该是真实可信的

D.研究历史不可借助假设推论

参考答案:A

本题解析:

试题分析:发明是“无中生有”,发现则是从不知到知,认识对象客观上早已存在。历史研究就是要尊重客观事实,不能无中生有。司汤达强调的是历史学家要实事求是,历史研究不能脱离历史材料,按照主观意志随意去发明、创造、捏造。基于历史发现,历史学家可以有自己的不同观点、见解,故B错误。题干涉及的是历史学家的第一条件,而C项强调的则是历史素材,与题干不符。历史研究可以借助假设推论,这是研究历史的方法之一,不过史料需要辨真伪,因此D错误。故选A项

点评:此题为材料型选择题,做材料型选择题时应注意如下几个方面:一是要注意材料阅读,认真阅读材料是做好材料题的基础,在阅读时要根据题意抓住关键词语,提取有效信息,排除无效信息。二是联系教材及相关历史知识,进行知识迁移。同学们在读懂材料后,要找准切入点,将材料反映的内容同相关知识进行有机的结合,知识转化要准确、到位、客观。三是要对材料来源及作者进行分析,根据材料来源及作者分析其对材料反映的史实的态度,这样才能准确地做出判断

本题难度:简单

2、判断题 我国政府之所以能用一国两制原则解决香港、澳门问题,其根本原因在于

A.新中国外交政策的成熟

B.改革开放的实行及其成就的取得

C.西方殖民主义势力的削弱

D.中国国际地位的提高

参考答案:B

本题解析:

试题分析:分析题干,选择根本原因,一般要考虑经济因素或者综合国力,分析选项,A和D都是新中国综合国力提高的某一方面的体现。C项强调的是外部原因,不是根本原因,B项明确表达了中国综合国力的提高,所以答案为B。

点评:此题难度不大,实际是考查学生由现象看本质的能力,我们在外交上取得的重大成就,都以本国综合国力的提高有密切关系。

本题难度:简单

3、判断题 1953年4月,政务院发出进行全国首次人口调查登记的指示,下图为1953年江苏人口密度图。当时进行全国大规模人口普查的主要目的是为

A.恢复国民经济提供参考数据

B.选举人民代表提供准确数据

C.制定民族政策提供基本依据

D.为正确处理人民内部矛盾提供准确依据

参考答案:B

本题解析:

试题分析:“1953年4月,政务院发出进行全国首次人口调查登记的指示” A.恢复国民经济提供参考数据,说法错误,此时国民经济已经恢复; B.选举人民代表提供准确数据,符合题意;C.制定民族政策提供基本依据和D.为正确处理人民内部矛盾提供准确依据,这与人口统计无太大关系;故此题应选B项。

点评:三项标准推敲四个备选项一辨:是否符合历史史实;(是否正确)二辨:是否与题干内容相关;(是否有关系)三辨:是否与题干要求有密切的联系。(关系是否密切) 在辨析中排除;过了一辨看二辨,过了二辨用三辨。

本题难度:一般

4、判断题 结合相关史实分别评述秦始皇、唐太宗、康熙帝对我国统一多民族国家的形成,发展和巩固作出的贡献。

参考答案:秦始皇:结束了诸侯割据的分裂局面,统一全国;征服百越,北击匈

本题解析:略

本题难度:简单

5、判断题 阅读下列材料,回答问题:(16分)

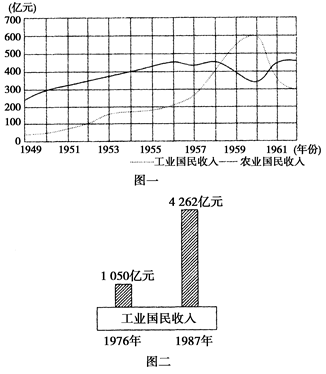

(1)根据图一回答,1958-1960年、1960-1961年,我国工业国民收入发展的趋势各是什么?结合有关史实分析其形成的原因。(10分)

(2)根据图二回答,1976-1987年我国工业国民收入发生了什么变化?试分析发生这一变化的原因。(4分)

参考答案:(1)1958-1960呈上升趋势。(2分)

原因:①

本题解析:

试题分析:(1)1956年我国生产资料私有制的社会主义改造基本完成,建立起社会主义基本制度。同时,1957年又成功完成了“一五”计划,开始进入全面建设社会主义的新时期,社会主义革命和建设可谓凯歌行进。大跃进”运动,在生产发展上追求高速度,以实现工农业生产高指标为目标。要求工农业主要产品的产量成倍、几倍、甚至几十倍地增长。“大跃进”运动在建设上追求大规模,提出了名目繁多的全党全民“大办”、“特办”的口号。

1960年提出要长期保持大跃进,继续要求工农业生产达到不切实际的高指标,对1959年上半年压缩指标进行不公正的指责,一味强调反对右倾,要把干劲鼓足。在各地粮食告急的情况下,还不断追加基建投资、追加基建项目,钢年产量指标一吨也不能少。高指标、瞎指挥、浮夸风又再度全面地泛滥起来。从1958年“大跃进”开始的三年“左”倾冒进导致了国民经济比例的大失调,并造成严重的经济困难。1960年冬,党中央开始纠正农村工作中的“左”倾错误,“大跃进”运动也被停止。1962年七千人大会后,初步总结了“大跃进”中的经验教训,并由此开始了全面的国民经济调整工作。

(2)“文革”后,十一届三中全会总结了建国以来经济建设的经验教训,毅然抛弃了“以阶级斗争为纲”的“左”的错误方针,全面纠正了“文化大革命”中及其以前的“左”顷错误,把全党工作的重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策。实行改革开放的伟大策略,把发展经济作为重要任务。

(3)经济建设必须从中国国情出发,实事求是,按客观规律办事。 必须把发展社会生产力放在首位,坚持以经济建设为中心。

本题难度:一般