微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 有学者认为:“严格意义上的经济全球化发生在20世纪80年代末90年代初……全球化之所以发生在这个时候,第一靠全球的信息网络化,第二靠全球向市场化的变革。”其中“全球向市场化的变革”是指(?)

A.多数国家实行了市场经济体制

B.生产和贸易全球化

C.世界市场的一体化

D.国际分工日趋成熟

参考答案:A

本题解析:“全球化之所以发生第一靠全球的信息网络化,第二靠全球向市场化的变革”此处所说的“全球向市场化的变革”联系史实可知,指的应是经济体制方面的共同点,B.生产和贸易全球化、C.世界市场的一体化D.国际分工日趋成熟,都未涉及到经济体制;故此题应选A项

点评:2013年的高考本专题仍是考查的重点知识之一。1.从考查题型看,可能仍然是选择和非选择题兼顾,要注意本部分知识与政治史等联系出题。? 2.从考查内容看,应特别注意以美元为中心的资本主义货币体系的演变;经济区域集团化和全球化的发展趋势和影响。? 3.从文综的角度看,要注意本专题知识与当今世界的经济热点问题相联系进行命题。

本题难度:简单

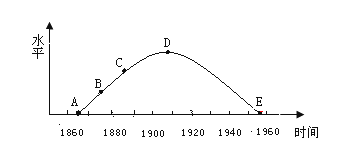

2、判断题 图为某学生绘制的“中国民族资本主义经济发展曲线图”。该图中有一处明显错误,它是

A.A—B段

B.B—C段

C.C—D段

D.D—E段

参考答案:D

本题解析:D—E段明显错误,1927-1937年南京国民政府统治前期民族工业得到一定的发展;1949——1952年新中国国民经济恢复时期,合理调整工商业,允许私营工商业业的发展,因此不是一直呈下降的趋势。

点评:梳理中国民族资本主义发展历程1.19世纪六七十年代,民族资本主义开始形成。?原因:洋务运动诱导;外国资本主义的刺激;本国自然经济的逐渐解体;清政府为了扩大财源税收放宽开办厂家的限制

2.19世界末20世界初,民族资本主义迎来短暂春天。原因:辛亥革命后,资产阶级上台,为民族资本主义的发展扫除了一些障碍;民众自发的爱国运动的兴起;民族资本家的实业救国思想;最重要的是,一战时期,西方资本主义国家忙于内战,放松了对中国的经济入侵。3.1927-1949(国民政府前10年-新中国成立)曲折发展。 原因:国民政府前10年出台了一系列有利于资本主义发展的政策,民族资本主义较快发展,抗战时期,日占区对当地企业实行“军统治”,国战区实行战时体制,官僚资本膨胀。民族资本主义基本处于停滞状态。解放战争时期,国民政府与与美国签订卖国条约,美货涌入,挤压国货,国民党实行苛捐杂税,民族资本主义陷入绝境。4.1953-1956年通过三大改造,民族资本主义正式退出历史舞台。

本题难度:一般

3、判断题 阅读下列材料:

材料一?商业的发展使得种植葡萄和橄榄比种粮食更有利可图,结果产生了新的富户,但又使那些不能投资葡萄因或橄榄因的农民陷入贫困。贫困的农民由于竹不清债务而沦为半奴隶状态,显然几乎就要反叛。贵族统治者为制止这场阶级间的战事,便宣布紧急将权力交给一个名叫梭伦的商人。

——罗伯特?E?勒纳《西方文明史》

材料二?“法令出一”“别黑白而定一尊”……“天下之事无小大皆决于上,上至以衡石量书,日夜有呈,不中呈,不得休息。”

——《史记?秦始皇本纪》

材料三?政治制度……纵使有些可以从国外移来,也必然先与其本国传统,有一番融合媾通,才能真实发生相当的作用。否则无生命的政治,无配合的制度,决然无法长成。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料四?著名学者约瑟夫·奈这样评价:“中国的经济增长不仅使发展中国家获益巨大,中国的特殊发展模式包括特殊的民主方式也被一些发达国家称为可效仿的榜样……”某学者也感慨:“中国改革开放的成功,恰恰是没有采用西方民主模式才取得的。”

——摘选自《人民日报》

请回答:

(1)据材料一概括古希腊当时的社会状况。上述状况导致古希腊产生了怎样的政治体制?(3分)

(2)材料二描述的古代中国政治体制与古希腊有何不同?指出古代中国政治体制产生的经济根源。(2分)

(3)材料三表达的主要观点是什么?(1分)

(4)材料四中中国“特殊的民主方式”有何具体表现?与近现代西方民主政治的本质区别是什么?(4分)

(5)综合上述材料,你对人类政治体制的发展有何认识?(2分)

参考答案:(1)状况:商业发展导致贫富差距加大;社会矛盾激化引发政局动荡。(2分)

体制:民主政治。(1分)

(2)体制:君主专制政体(专制主义中央集权制)(1分);

根源:小农经济。(1分)

(3)观点:引进外国政治制度必须与本国国情(传统)相结合。(1分);

(4)表现:人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作与政治协商制度、民族区域自治制度。(3分)

区别:人民当家作主(或社会主义民主)。(1分)

(5)认识:政治体制受经济形态的制约;政治体制具有多样性、继承性、变革性和交融性;政治体制必须与其国情相适应;民主政治是人类政治文明发展的必然趋势。(任答2点得2分)(如有其它表述,言之成理也可得分)

本题解析:第1问应注意从材料一“贫困的农民由于竹不清债务而沦为半奴隶状态,显然几乎就要反叛”等信息概括古希腊的社会状况;这有助于产生民主政治。第2问“法令出一”说明中国是君主专制,然后分析其经济根源;第3问从材料“也必然先与其本国传统,有一番融合媾通,才能真实发生相当的作用”可以看出钱穆强调引进外国政治制度必须符合本国国情;第4问要求围绕新中国的政治制度作答,主要是问的建国初指定的三大政治制度;第5问为开放性设问,谈自己的认识,可以从文明的多元性和相互尊重等角度进行分析,注意要涉及政治发展的趋势,言之成理即可。

点评:由于当时的社会环境不一样,中国建立了专制主义中央集权制度,雅典则确立了民主政治。二者都对后世的政治制度产生了深远的影响。到了近代,西方率先确立的民主制度,极大地推动了社会的发展,中国受到西方的侵略。在西方的思想进一步传入的情况下,中国也开始了民主化的进程。新中国成立后,建立了三大民主制度,奠定了中国民主制的基础。

本题难度:一般

4、判断题

材料一?中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的统一的多民族国家。民族区域自治是中国共产党运用马克思列宁主义解决我国民族问题的基本政策,是国家的一项基本政治制度。

民族区域自治是在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权。实行民族区域自治,体现了国家充分尊重和保障各少数民族管理本民族内部事务权利的精神,体现了国家坚持实行各民族平等、团结和共同繁荣的原则。

——1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》序言

材料二?一九八一年九月三十日,全国人民代表大会常务委员会委员长叶剑英发表谈话,进一步阐明解决台湾问题的方针政策。表示“国家实现统一后,台湾可作为特别行政区,享有高度的自治权”,

(1)结合材料一和所学概述我国民族区域自治制度形成和发展的过程

(2)材料二阐述的是什么政策?这一政策在实践上取得了什么成就?

(3)材料一规定在少数民族聚居地区实行自治,材料二规定在台湾等地实行自治。两者有何异同?

参考答案:

(1)过程:①1949的《中国人民政治协商会议共同纲领》明确规定在少数民族聚居地区实行民族区域自治;②1954年,第一部《中华人民共和国宪法》对民族区域自治做了更明确的规定③1955年及以后的10年中,我国先后建立新疆、广西、宁夏、西藏自治区,加上1947年建立的内蒙古自治区,形成五大省级自治区;此外,还建立了100余个自治州、自治县;④1984年,全国人大通过了《中华人民共和国民族区域自治法》,标志着我国民族区域自治进入一个新的发展阶段。

(2)政策:“一国两制”成就:按照一国两制,1997年香港回归祖国;1999年澳门回归祖国;促进了海峡两岸经济文化的交流。

(3)相同:都享有自治权,都是中央政府管辖下的地方行政区域,不具有任何独立主权实体的性质。

不同:A、自治程度不同:特别行政区有高度的自治权,而民族自治区有“一定的自治权”。

B、社会制度不同:特别行政区坚持资本主义制度,民族自治区实行社会主义制度。

C、解决的问题不同:特别行政区是为了实现中国和平统一而设立的,民族自治区是为了解决民族问题,实现各民族管理本民族事务的愿望而设立的。

本题解析:

第一问根据所学知识归纳概括。第二问从“国家实现统一后,台湾可作为特别行政区,享有高度的自治权”可以看出是“一国两制”,成就从港澳回归的角度来回答。第三问相同点从具有自治权和与中央政府关系的角度来回答。不同点从自治程度、社会制度、解决问题不同来回答

本题难度:一般

5、判断题 阅渎下列材料:

材料一 第念开仗以后,我胜,则法必添兵再战,我败,则尚可退回本境,法必不遽深入,亦尚不至于牵动大局,届时再徐议边界划守。

——一李鸿章《越事论》

材料二 以一外强中干之法夷,吞噬我疆土,堂堂中华不勤远略,不问其罪,转降心相从以就其和。使之此次得志,而效颦法者,必狺狺然环向而起,是款一法夷而转来无数法夷也。

——彭玉麟《力阻和议篇》

材料三 以北洋一隅之力,搏倭人全国之师,自知不逮。

——李鸿章《据实陈奏军情折》

材料四 夫言战者,团结民心,力筹大局,可以图存;言和者,解散民体,鼓舞夷心,更速其亡。

——《公车上书》

请回答:

(1)材料一中李鸿章对中法战争的态度怎样?“大局"指什么局面?

(2)材料二中彭玉麟力阻议和的理由是什么?

(3)材料三说明了什么?

(4)材料四对“和”与“战”的分析正确吗?为什么?

(5)你是怎样认识中法战争“胜亦和”、鸦片战争“败亦和"的结局的?

参考答案:

(1)李鸿章准备战败议和。“大局"指清王朝统治。

(2)中国反侵略是正义的,与法议和,列强会根据“片面最惠国待遇"而强迫中国给予他们同样的特权。

(3)李鸿章害怕日本侵略势力,为保存北洋舰队的实力,不让北洋舰队迎敌。(4)正确。因为战可得民心,才能固存;和则失民心,会加速灭亡。

(5)主要由于腐朽清王朝的统治者对外推行妥协投降政策。

本题解析:本题考查中法战争的结果及对它的认识、评价,即考查了彭玉麟对中法战争形势的分析,并揭露了李鸿章的卖国政策。要注意结合中法战争当时的形势加以分析,认清李鸿章卖国的面目。

本题难度:一般