微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

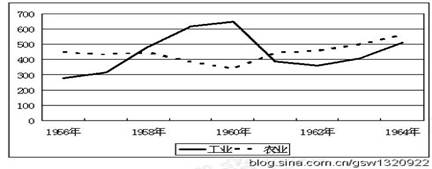

1、判断题 下表是1956—1964年我国工业与农业的发展趋势示意图。根据该表,判断下列说法中正确的是?

A.1960年工业出现峰值是因为“一五计划”的实施

B.自然灾害是导致农业产值大幅度下降的主要原因

C.优先发展农业使1961年后农业产值增加

D.“八字方针”实施使工农业比例趋于平衡

参考答案:D

本题解析:根据题干提供的信息和所学史实“一五计划”是在1953年——1957年故A项错误;农业产值大幅度下降的主要原因是由于“左”倾错误故B项错误;1961年后农业产值增加是因为纠正大跃进以来农业“左”倾错误,1960年农村制订了“调整、巩固、充实、提高”的经济方针,农业生产得到恢复和发展。所以此题正确选项是D。

本题难度:一般

2、判断题 1993年,欧洲联盟正式成立。欧盟的诞生,对世界政治、经济格局带来重大影响。这些影响包括? ①使欧盟的国际地位不断提高? ②动摇了美国的世界霸主地位? ③加快了世界经济和政治格局的多极化趋势? ④世界政治多极化格局完全形成

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

参考答案:A

本题解析:略

本题难度:简单

3、判断题 《韩非子?功名篇》:“桀为天子,能制天下贤也,势重也;尧为匹夫,不能正三家,非不肖也,位卑也。”由此我们可以看出韩非主张

A.礼教、仁义、感情都是不需要的

B.人君应该将所有权力集中,并提高威望以服人

C.订法应该清楚,使得民众皆知,并以严刑重赏来执行

D.君主应该具有一套驾驭臣子的手段和方法

参考答案:B

本题解析:略

本题难度:一般

4、判断题 (60分) 阅读材料,回答下列问题。

材料一

成帝建始元年……大风从西北起,云气赤黄,四塞天下,终日夜下著地者黄土尘也。

——《汉书·五行志》

从现有的资料看,西汉400年间,沙尘暴的记录相对来说是比较少的。

据正史的明确记载,两晋155年间,“黄雾四塞”一类异常天气的记载就有8次之多,平均19.37年一次。……唐代289年间,沙尘暴共25次,平均11.56年一次。

——王子今《秦汉时期生态环境研究》

?

|

图中的箭头和弧形虚线表示农耕活动扩展的方向和范围。地图摘自邹逸麟主编《中国历史人文地理》

图中的箭头和弧形虚线表示农耕活动扩展的方向和范围。地图摘自邹逸麟主编《中国历史人文地理》

(1)依据材料一图文资料,分析说明中国古代历史上沙尘暴发生的趋势以及造成这种趋势的原因。(7分)

河西走廊在绿洲历史时期水草丰美,是来往于中原和西域之间的交通要道。早在公元前2世纪,人们就在这个地区进行屯垦,政府为保护道路畅通置酒泉、张掖、武威、敦煌等郡。唐代在此地置凉州(武威)、甘州(张掖)、瓜州(安西东南)、沙州(敦煌)。故《资治通鉴》称这里是“闾阎(民居)相望,桑麻翳野。”但唐宋以后,由于滥伐山林和战争摧残,植被受到极大破坏。元明清时期,大量人口在此地垦殖,再加上干旱少雨,对生态环境的破坏日趋严重,风沙横行,许多绿洲最终成为沙地。随着河西走廊自然环境的恶化,它的经济地位大大下降。

?

|

材料二

(2)依据材料二中图文资料,分析河西走廊在唐宋前后历史地位的变化及原因。(9分)举例说明该地区在汉唐时期中外文化交流中的作用。(4分)

参考答案:

(1)趋势:汉朝时出现了严重沙尘暴的记载。(1分)汉以后的历朝历代,沙尘暴出现的频率呈现增加的趋势。(2分)

原因:农耕活动向北部和西部扩展,(2分)导致了植被和生态环境的破坏。(2分)

(2)变化及原因:唐宋前:是丝绸之路的重要通道。(1分)原因在于自然环境良好,初期的开发促进了当地经济繁荣,政府设郡县管辖,修长城等以保障商路畅通。(4分)唐宋后:因为过度垦殖、滥伐山林以及战争的破坏,导致自然环境的恶化,(3分)丝绸之路的中枢作用日渐消失。(1分)

作用:中国的养蚕缫丝技术、铸铁术、井渠法、造纸术通过河西走廊西传;(3分)佛教也通过河西走廊传入中国。(1分)

本题解析:本题是政史地相结合的综合题。第三问从历史的角度考查了沙尘暴及其产生的原因。第四问考查了河西走廊在中外文化交流中的地位和作用,以及由于环境的破坏对其发展的影响,进而使大家理解和认识到保护环境的重要性。

本题难度:一般

5、判断题 1992年10月,大陆海峡两岸关系协会与台湾海峡交流基金会达成了“九二共识”,这里的“共识”主要是指

A.海峡两岸均坚持一个中国原则

B.海峡两岸实现“三通”

C.反对国际反华势力和“台独”分子

D.进一步扩大两岸交流与合作

参考答案:A

本题解析:本题主要考察的是基础知识的再认再现能力,比较简单。根据所学知识,1992年,两会就“海峡两岸均坚持一个中国原则”达成共识,史称“九二共识”。所以答案选A。

本题难度:一般