微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 (28分)阅读材料回答问题。

材料一:从一九五三年以来,我国市场上出现了若干种日用消费品供不应求的现象。一九五三年上半年,在小麦遭受冻灾的地区,粮食的供求状况很紧张,下半年,食油、肉类在许多地方也供不应求,不少城镇中都要排队购买。适应当时的需要,中央人民政府在一九五三年十二月,对粮食实行了计划收购(即统购)和计划供应(即统销);然后对食用植物油也实行了计划收购和计划供应。从一九五四年九月十五日起,又对棉花实行计划收购,对棉布实行计划收购和计划供应。对粮食、油料、棉花、棉布的计划收购和计划供应无疑是一种重大的措施,它关系到全国人民生活中最重要的吃饭和穿衣的问题,也关系到我国城乡经济生活的许多方面。计划收购和计划供应对我们国家目前的情况来说,是很必要的。只有采用这种办法,才能保证我国人民生活日益增长的需要,才能制止投机活动,保证市场物价的稳定,才能使发展国民经济的第一个五年计划得以顺利地进行。

-----陈云:《关于计划收购和计划供应》(1954年9月23日)

材料二:理顺物价,改革才能加快步伐。物价问题是历史遗留下来的。过去,物价都由国家规定,例如粮食,还有各种副食品,收购价格长期定得很低,这些年提高了几次,还是比较低,而城市销售价格又不能高了,购销价格倒挂,由国家补贴。这种违反价值规律的做法,一方面使农民生产积极性调动不起来,另一方面使国家背了一个很大的包袱,每年用于物价补贴的开支达几百亿元。这样,国家财政收入真正投入经济建设的就不多了,用来发展教育、科学、文化事业的就更少了。所以,不解决物价问题就不能放下包袱,轻装前进。最近我们决定放开肉、蛋、菜、糖四种副食品价格,先走一步。

-----邓小平:《理顺物价,加速改革》(1988年5月19日)

材料三:1978年中共十一届三中全会后,国家大幅度提高农副产品收购价格,缩小农副产品的统购范围和降低征购指标,开放城乡农副产品集贸市场。到1982年,全国农副产品中油料产量超过1100万吨,比1978年增加659.9万吨;肉类产量超过1300万吨,比1978年增加494.5万吨;农村集市从无到有,发展到41184个。1983年,国家正式取消实行了20多年的布票,肉票、油票也陆续取消。1985年1月,中共中央一号文件《关于进一步活跃农村经济的十项政策》规定,国家对粮食、棉花等农产品实行合同定购和市场收购。农村粮食供给制随之取消。1993年2月,国务院发布《关于加速粮食流通体制改革的通知》,推动建立国家宏观调控下的自由市场购销体制,各地相继取消了城镇口粮定量供应制度。至此,长期以来实行的票证制度退出历史舞台。

-----摘编自董辅礽主编《中华人民共和国经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出我国制定“统购统销”政策的历史背景。(6分)

(2)根据材料三并结合所学知识,分析1978年后“统购统销”变化的特点及原因。(11分)

(3)根据材料一、二、三并结合所学知识,分析“统购统销”的历史作用。(11分)

参考答案:

⑴(6分)“一五”计划,国家工业化建设;城市人口和就业人数剧增;部分地区遭受自然灾害;粮棉等供求关系紧张,社会经济生活受到影响。

⑵(11分)特点:从农副产品到粮棉,从农村到城市;范围逐步缩小直至取消,呈现出阶段性。

原因:改革开放;经济体制改革不断深化;工农业产品极大丰富,消费品市场供求关系明显改善;邓小平南方谈话和中共十四大确立社会主义市场经济体制改革目标,市场经济不断发展。

⑶(11分)“统购统销”具有历史的必要性;保证了人民正常生活的需要;遏制了商业投机活动,稳定了物价,保障了社会生活秩序;保证了第一个五年计划的顺利进行,为工业化积累了资金;引导农民走上合作化道路。从长远来看,它忽视了客观规律的调节作用,影响了农民生产的积极性;客观上制约了经济建设的健康发展。

本题解析:本题考查20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践和改革开放的相关内容。旨在考查学生阅读史料、整理材料、最大限度的获取有效信息的能力,考查学生理解史实,分析历史结论的能力和认识历史事物的本质和规律,并做出正确阐释的能力及对有效信息进行概括、归纳、准确解读的能力。第(1)问的回答需要注意材料一中所给的时间:20世纪50年代,是三大改造时期;结合所学知识即可正确概括历史背景。第(2)问特点的概括要紧密结合材料,根据材料分析的出特点是从农副产品到粮棉,从农村到城市;范围逐步缩小直至取消,呈现出阶段性。原因分析需结合所学知识。第(3)问要全面分析材料,注意从正反两个角度回答问题。

本题难度:一般

2、判断题 人们通常根据文献资料研究历史,而今以口述回忆为基本史料的口述史学正悄然兴起。下列最适合用口述方法进行研究的是

A.红军战士的长征日记

B.解放初期的粮价波动情况

C.鸦片贸易的统计资料

D.“文革”时期的民众生活状况

参考答案:D

本题解析:略

本题难度:简单

3、判断题 为迎接2008年奥运会的召开,某中学准备开展以“弘扬人文精神,构建和谐校园”为主题的社会科学普及周活动。在中国古代传统文化中,最有利于建立“和谐社会”的是

①己所不欲,勿施于人?②“天下为主,君为客”

③君主专制,君权神授?④“民贵君轻”“君舟民水”

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②④

参考答案:D

本题解析:①②④?项思想有利于缓和阶级矛盾,调节人际关系,稳定社会秩序,建立和谐的社会关系。而③容易造成矛盾激化,不利于社会的和谐

本题难度:简单

4、判断题 图人物是中国“国家最高科学技术奖”2000年度的获得者,人们形容他“一人干了两亿人的活”,他的科技成果主要应用于

A.农业

B.工业

C.航天业

D.信息业

参考答案:A

本题解析:略

本题难度:简单

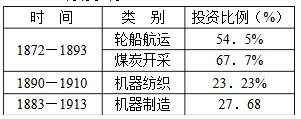

5、判断题 1842年五口通商后,受雇于外商并协助其在中国进行通商贸易的买办阶层兴起。右为美国学者郝延平统计的《买办在近代民族工业投资表》,从中可以看出(?)

A.民族工业发展迅速

B.自然经济彻底瓦解

C.买办推动民族工业发展

D.重化工业是近代民族工业的主体

参考答案:C

本题解析:本题主要考查对买办阶层的理解能力和对表格信息的获取能力。根据表格信息可知,买办推动了民族工业的发展。所以答案选C。

本题难度:简单