|

高考历史答题模板《古代中国的政治制度》高频试题特训(2017年最新版)(六)

2017-07-27 18:51:40

来源:91考试网

作者:www.91exam.org 【 大 中 小】

|

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、选择题 北魏孝文帝下诏说:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。”为此,他决定

A.将无主荒地分给农民

B.采取重文轻武政策

C.实行移风易俗的政策

D.南下并定都于洛阳

|

参考答案:D

本题解析:本题主要考查的是对材料的理解能力。从材料“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地”可以看出为了巩固统治,孝文帝决定实行迁都洛阳。所以答案选D。

考点:选考一 历史上重大改革·北魏孝文帝改革·迁都洛阳

本题难度:一般

2、综合题 (10分)阅读下列材料,回答问题:

材料一 在商周时期,姓和氏是有严格区别的。“姓”原于氏族,同一氏族的后代,属于同一个姓。“姓”具有“别婚姻”的作用,同姓不能结婚。但是,女子用姓,男子不称姓。“氏”是为了区别氏族内部不同家族而出现的。其来源有地名、官名、兄弟排行等等。但是,“氏”是用于“别贵贱”的,只有贵族出身的男子才能称“氏”。……“春秋时犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣。”战国以来姓氏已不再有别,姓亦是氏,氏亦是姓。《史记》叙事称人,氏亦称姓,姓亦称氏,即是明证。氏与姓皆只是冠人名别父系或母系亲缘而已,氏亦不复是尊贵与地位的象征,百姓也称“氏”,姓亦不再是女子的专称。于是姓氏合一。

——pujr的博客《探究春秋人名姓氏及称谓的意义》

材料二 广义的人名除名字外,还有字、号等称谓。辛亥革命以前,称字称号的风气颇盛,尤其是在文人雅士圈子内。辛亥革命以后,特别是新文化运动以后……字、号骤减,只用名的风气日炽,这一现象一直延续至今。

——王泉根《当代中国人取名用字的时代性与地域特色》

请回答:

依据上述材料并结合所学知识,提取两项有关姓氏、称呼变化的信息,并予以说明。

参考答案:信息一:春秋战国时期,“姓”和“氏”由男女有别、“氏”由贵族男子专用转变为“姓”和“氏”的使用男女合一、身份合一,姓氏合一。(2分)

说明:春秋战国时期的兼并战争、经济发展、变法运动使人们的社会地位和思想观念发生重大变化,特别是奴隶主贵族的衰落、地主阶级的兴起,部分平民地位的上升,严重冲击了身份等级制,促进姓氏使用发生变化。(3分)

信息二:辛亥革命以来个人名号由多样化转变为单一化。(2分)

说明:辛亥革命、新文化运动都以反封建为主要目标,名号多样化被当着封建传统遭到反对;新文化运动和后来的革命运动都提倡文化和社会生活的平民化、工农化,具有文人雅士特色的名号多样化自然不合时宜。(3分)

本题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,材料一是在论述商周春秋战国时期的姓氏方面的信息,材料二是在论述辛亥革命前后的姓氏方面的信息。在做题时主要是突出春秋战国时期经济的变革、社会的变革也使姓氏发生了很大的变化。而辛亥革命特别是新文化运动之后的移风易俗也导致了姓氏发生了巨大的改变。本题是一个开放性很强的问题,能够考查考生学以致用的能力,是一个不可多得的好题。

考点:古代中国的政治制度?春秋战国时期的宗法制度、宗法观念?春秋战国时期的宗法观念和姓氏变化;近代中国的民主革命?辛亥革命?辛亥革命后的姓氏变化

本题难度:困难

3、判断题 (28分)阅读材料 回答下列问题

材料?有学者认为,与其他国家相比,中国最独特之处在于,我们是唯一保持了两千年中央集权制度的国家。中国历史上的众多制度创新,从本质上来说,都围绕着四大基本制度展开。这四个基础性制度,如四根“支柱”共同支撑起中央集权的“大厦”,历经上千年的打磨和探索,日渐趋于精致完善,在明清时期达到巅峰。图示如下:

中央集权与四大基本制度

(1)根据材料并结合所学知识,简析图中每项制度是如何加强中央集权的。(12分)

(2)结合所学知识,论述制度创新对王朝盛衰的影响。(16分)(要求:联系中国封建王朝盛衰的史实;观点明确;史论结合;言之有理即可。)

参考答案:(1)郡县制度:地方官吏由中央任免,实现了中央对地方政权直接有效的控制;

尊儒制度:儒家思想成为正统思想,为加强中央集权奠定了思想基础;

科举制度:把选拔人才和任免官吏的权力收归中央,为中央集权扩大了统治基础;

国有专营制度:有效控制国家重要资源,扩大了中央财政收入,加强了中央集权的经济基础。

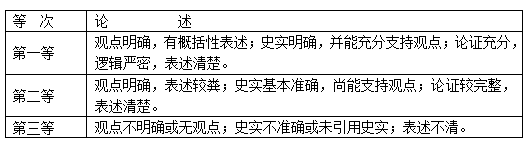

(2)要求:联系中国封建王朝盛衰的史实;观点明确;史论结合;言之有理即可,

【参考答案】

观点:制度创新有利于王朝的强盛。

史实:汉代政治:中央设尚书令消弱相权;推恩令消弱了王国势力,加强了中央集权;经济:盐铁官营,打击了地方商贾势力。文化:设太学,郡学,推行儒家思想。结果汉武帝时西汉最强大。(也可以唐代为例:政治:三省六部制加强了皇权,科举制选拔了人材;经济:均田制促进了经济发展;文化:实行开明的文化政策,三教并行促进文化繁荣。结果先后出现贞观之治、开元盛世的局面)

观点:僵化的制度导致王朝衰弱。

史实:明清时期,政治:废宰相权分六部,设内阁,军机处,强化皇权导致社会腐败;经济:重农抑商,实行国有专营制度阻碍资本主义萌芽;文化:推行僵化的八股取士,不利于科技的创新。总之,导致明清时期中国逐渐落后于西方。

本题解析:第(1)问,主要考查学生对已学知识的准确理解与运用的能力,解答本题必须依据图片中“郡县制”“尊儒制度”“科举制度”“国有专营制度”,重点抓住“加强中央集权”逐一分析归纳。回顾已学知识可知在秦朝在郡县制下,官吏的任免均由中央决定,实现了中央对地方政权直接有效的控制;儒学成为封建社会的正统思想,为加强中央集权奠定了思想基础;科举制度把选拔人才和任免官吏的权力收归中央,为中央集权扩大了统治基础;国有专营制度加强了中央集权的经济基础。。

第(2)问,属于开放性试题,主要考查学生运用所学知识论证问题的能力和思辨能力。解答本题首先要明确观点,可以以制度创新有利于王朝的强盛或僵化的制度导致王朝衰弱诶观点,其联系中国封建王朝盛衰的相关史实分析归纳,可以分别结合汉朝与明清时期的政治、经济、文化等方面分析归纳,需要做到史论结合,史实运用要准确,言之有理,围绕主题即可。

本题难度:一般

4、判断题 诗人左思在其《咏史》中沉郁悲歌:“世胄蹑高位,英俊沉下僚。地势使之然,由来非一朝。”造成这一社会状况的制度原因是?

[? ]

A.征辟制

B.察举制

C.九品中正制

D.科举制

参考答案:C

本题解析:

本题难度:一般

5、选择题 《通典·职官》记载:“…··乘传周行郡国,无适所治。中兴(指东汉建立)所治有定处。旧常以八月巡行所部,录囚徒,考殿最。初岁尽诣京师奏事。”材料中“乘传周行郡国”的是

A.太尉

B.监御史

C.刺史

D.御史台

|