微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 唐人孙樵在《读开元杂报》一文,“于襄、汉间得数十幅书,系日条事,不立首末。其略曰:‘某日,皇帝亲耕籍田,行九推礼;某日,皇帝自东封还,赏赐有差;某日,宰相与百僚廷争一刻罢’”;宋人赵升《朝野类要》记载,“朝报……每日由门下后省编定,请给事判报,方行下都进奏院报行天下”。从材料可知,下列属于我国古代报纸功能的是

①记录皇帝的言行?②记录朝廷的事务?③发布中央信息?④反映地方民情

A.①②③④

B.①③④

C.①②④

D.①②③

参考答案:D

本题解析:本题主要考查阅读材料,提取有效信息的能力。从材料的描述中可知,我国古代报纸功能的是记录皇帝的言行、记录朝廷的事务、发布中央信息。所以答案选D。

本题难度:简单

2、判断题 牛顿说:“如果我比别人看得远些,那是因为站在巨人肩上的缘故。”对牛顿产生过影响的“巨人”主要有

①哥白尼 ②伽利略 ③开普勒 ④笛卡尔

[? ]

A.①②③

B.①②③④

C.②③④

D.①③④

参考答案:B

本题解析:

本题难度:简单

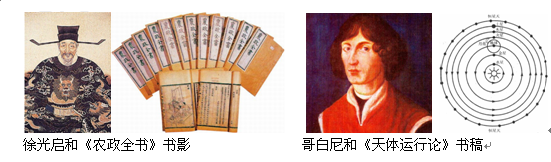

3、判断题 下面是约处于同一时期的中西两位历史人物和他们的著作。他们的科技成就形成强烈反差,这种反差说明的本质是(?)

A.中国古代农业技术一直领先于世界

B.实践经验和科学探索产生不同影响

C.天文学革命是近代科学形成的标志

D.中西文化的巨大差距在明朝已形成

参考答案:B

本题解析:略

本题难度:一般

4、判断题 阅读下列材料回答问题。(32分)

材料一?中国古代科技发明与世界其他国家科技发明的统计资料

年代

| 科技发明(件)

| 中国科技发明

| 世界其他国家科技发明

|

件数

| 百分比

| 件数

| 百分比

|

公元1—400年

| 45

| 28

| 62%

| 17

| 38%

|

公元401—1000年

| 45

| 32

| 71%

| 13

| 29%

|

公元1001—1500年

| 67

| 38

| 57%

| 29

| 43%

|

公元1501—1840年

| 472

| 19

| 4%

| 453

| 96%

|

?——根据《自然科学大事年表》的统计

材料二?英国著名科技史学家李约瑟博士在《中国科学技术史》中写道“在公无3世纪到13世纪之间,中国曾保持令西方望尘莫及的科学技术水平,那时中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲,这一点可以毫不费力地加以证明。……欧洲在16世纪以后就诞生出现代科学……而中国文明却没有能够产生与此相似的现代科学。”

材料三?火药、罗盘针、印刷术——这是预兆资产阶级社会到来的三项伟大发明。

——马克思《经济学手稿(1861—1863)》

材料四?外国人用火药制造子弹御敌,中国人却用经做爆竹敬神;外国用罗盘针航海。中国却用它看风水。

——鲁迅《电的利弊》

请回答:

(1)材料一反映了什么现象?(4分)为何明朝前期以前中国科技一直领先世界?(6分)

(2)列举中国古代三项早于西方千年的科技成就。(6分)

(3)被李约瑟称为“中国科学史中最卓人物是谁”是谁?(2分)其主要成就有哪些?

(4)根据材料三,宋元时期的几项重大发明对世界文明与进步产生的重要影响是什么?

(5)根据材料三、四,依据所学知识,分析中国古代科技没有迈开近代化的步伐的原因。

(6分)

参考答案:

(1)(1)现象:中国在1至15世纪(或秦汉至明朝前期)的科技一直处于世界领先地位。从16至19世纪中期(或从明朝中后期到鸦片战争前),中国的科技落伍了。(4分)

领先原因:封建社会处在上升时期,统一是历史的 主流,社会相对稳定;封建经济的发展;各民族交流频繁;不断吸取外来文明。(6分)

(2)春秋战国时期,铸铁柔化处理技术,早西方2000多年;东汉张衡发明地动仪,早西方1700多年;华佗发明的麻沸散,早西方1600多年。(6分)

(3)中国科学史中最卓越的人物是沈括;主要成就是梦溪笔谈、十二气历。(4分)

(4)印刷术改变了欧洲只有僧侣才能读书受教育的状况,促进了文化的传播和发展,“变成新教的工具”。罗盘针促 进了欧洲新航路事业的发展,为欧洲航海家发现美洲和实现环球航行提供了重要的条件,打开了世界市场并建立了殖民地;火药对欧洲资产阶级战胜封建势力起了一定的作用。(6分)

(5)原因:A、明清时期封建自然经济仍占主导地位,限制了生产力的发展,不能对科技的发展提出迫切要求和推动力。

B、中国封建统治者历来实行重农抑商的政策,清朝还严格限制手工业生产的规模,压制手工业的发展,不利于科技成果的产生、推广和应用。

C、明清统治者加强文化专制,禁锢了思想,窒息了学术空气,使知识分子不无实际,不利于自然科学的发展。

D、当西方资本主义兴起时,中国封建统治者采取“闭关政策”,阻碍了中西文化的正常交流。总之,当时中国腐朽的封建制度使中国没能产生与欧洲相似的近代科学。

本题解析:略

本题难度:简单

5、判断题 苏轼曾经感慨道:“余犹及见老儒先生,自言其少时,欲求《史记》、《汉书》而不可得,幸而得之,皆手自书……近岁市人转相摹刻诸子百家之书,日传万纸。 ”这反映了

A.手抄本书籍在宋代已经消失

B.印刷术促进了文化传播

C.造纸术改变了书籍短缺的现象

D.宋人不重史学重儒学

参考答案:B

本题解析:本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,材料中的前半部分“自言其少时,欲求《史记》、《汉书》而不可得,幸而得之,皆手自书”与后一部分“近岁市人转相摹刻诸子百家之书,日传万纸。”相比较,说明后来书籍变多是由于印刷术促进的,所以B项符合材料;A、C、D项材料没有体现;故选B。

本题难度:简单