微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 阅读下列材料:

材料一?以海外之有余,补内地之不足,内地无足轻重之物,载之番境皆为珍品。是以沿海居民操作小巧技艺及女工针绣,皆于洋船行销,岁收入番岛银洋货物百十万入我中土……

――《中国古代经济史纲》

材料二?南洋未禁之先,闽广家给户足,游手无赖亦为欲富所驱.尽入番岛,鲜有在享饥寒寥劫为非之患。

——《论南洋事宜》

材料三?既禁之后,百货不通,民生自蹙。居者苦艺能之无用,行者叹至远之无方,故有四五千斤所造之洋船,系维朽蠹于断港荒岸之间……但能使沿海居民,富者贫,贫者困,驱工商为游手,驱游手为盗贼耳。

——《论南洋事宜》

请回答:

(1)根据材料一、二,指出沿海对外贸易的有益之处。

(2)根据材料三的政策归纳其危害,你怎样评价这一政策?

参考答案:(1)有利于沿海手工业的发展;有利于沿海居民的生活;能增加政府的财政收入;有利于社会的安定。

(2)闭关政策使沿海对外贸易无从发展;使以海外贸易为生的商人和渔民破产;社会动荡不安。闭关政策虽然保护了自然经济免遭外来冲击,但是它阻碍了本国商品经济的发展和资本主义萌芽的成长,造成近代中国的屈辱和落后。

本题解析:该题考查了闭关政策的影响。从材料一和二可以看出,对外贸易给沿海居民带来了巨大的经济利益。但实行海禁后,沿海地区民生困顿,工商凋敝。

本题难度:一般

2、选择题 下图人物是“杯酒释兵权”的设计者,他对土地兼并的态度是 ( )

A.限制土地兼并 B“不抑(土地)兼并”

C.土地收归国有 D.制止土地买卖

参考答案:B

本题解析:本题主要考查学生对教材内容的识记能力,难度较低,图中人物为“杯酒释兵权”的设计者宋太祖赵匡胤,他为了收回大将兵权建议诸将广置田产财物以留给后世子孙并鼓励将领纵情享乐,因此他对土地兼并采“不抑兼并”的态度,答案选B,A C D三项不符合史实。

考点:中国古代的土地兼并

点评:在中国古代,土地兼并导致大量农民失去土地,流离失所,在当时的生产力条件下,是不利于生产发展的,是生产关系阻碍生产力发展的代表。但在今天的生产力条件下,农业生产的规模化、集约化是现代农业发展的必然趋势。只有扩大生产规模,提高科技、生产资料投入,才能真正实现农业的现代化。小农经济是落后的,始终将被取代的。

本题难度:简单

3、综合题 阅读下列材料,回答问题。(24分)

材料一 末事不禁,则技巧之人利,而游食者从……能事本而禁末者,富…戮力本业耕织,致粟帛多者复其身;事末利及怠而贫者举以为收孥。

——《史记·商君列传》

材料二 作为首善之区的汴京, 到周显德年间,“华夷辐辏,水陆会通,时向隆平,日增繁盛”,“加以坊市之中,邸店有限,工商外至,络绎无穷”,…….宋真宗咸平五年,曾因“京师衢巷狭隘”,加以开广,使“衢巷广袤,及禁鼓昏晓,皆复长安旧制。”……按照原来的坊市制度,“京师街衢,置鼓于小楼上,以警昏晓”,可到宋神宗年间,已是“二纪以来,不闻金鼓之声”。

南宋前期的鄂州(武昌),在城外建起了南市,“沿江数万家,闾

参考答案:

本题解析:

本题难度:困难

4、判断题 《四友斋丛说》记载:“昔日逐末之人尚少,今去农而改业为工商者,三倍于前矣。昔日原无游手之人,今去农而游手趁食者,又十之二三矣。”材料中的“游手趁食者”指的是

[? ]

A.富裕大商人

B.雇佣劳动者

C.封建大地主

D.手工作坊主

参考答案:B

本题解析:

本题难度:一般

5、综合题 (18分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

──(宋)范成大

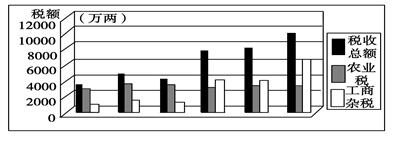

材料二 清代中期农业税与工商杂税变化趋势图

材料三 英国著名经济史学家安格斯·麦迪森在《世界经济千年史》中记载:从1700年至1820年,中国的GDP不但排名世界第一,占世界的比重也由22.3%增长到32.9%,创有史以来单一经济体占世界GDP合计的最大比重。

在19世纪的前70年里,仅占世界人口2%的英国,一直掌控着世界工业生产的三分之一到二分之一,世界贸易的五分之一到四分之一,最高时其工业生产占世界总量的50%,是名副其实的“世界工厂”。

材料四 “中国一向是世界上最富有的国家,就是说,土地最肥沃,耕作最精细,人民最多而且最勤勉的国家。然而,许久以来,它似乎就停滞于静止状态了。今日旅行家关于中国耕作、勤劳及人口稠密状况的报告,与500年前视察该国的马可·波罗的记述比较,几乎没有什么区别。”

——(英)亚当·斯密《国富论》

(1)材料一反映的是什么经济模式?(1分)这种经济模式有何特点?(4分)

(2)从材料二的图表中可以得出哪些信息?(2分)据材料二和所学知识概括当时经济结构的主要特征。(4分)

(3)比较材料三中不同时期中英两国的发展状况,概括说明经济规模曾居世界第一的中国为何没能成为“世界工厂”的主要原因。(4分)

(4)材料四中,亚当·斯密认为中国明清时期经济“停滞于静止状态”。你是否同意这种观点,请说明理由。(3分)

参考答案:(1)模式:小农经济(或自然经济)。(1分)特点:农业和家庭手工业相结合(或男耕女织);自给自足。(4分)

(2)信息:国家税收呈上升趋势,农业税相对稳定,工商杂税逐步增长并超过农业税。(2分)特征:当时小农经济占主体,商品经济活跃,资本主义萌芽缓慢发展。(4分)

(3)原因:英国通过工业革命,实现机器大生产;中国固守农耕经济,生产方式落后。(4分)

(4)①同意。理由:统治者采取重农抑商政策,对外闭关锁国,实行“海禁”,轻视技术等,明清时期经济发展陷于停滞状态。(3分)

②不同意。理由:中国自宋朝以来经济一直在发展;明清时期商品经济进一步发展,资本主义萌芽出现并缓慢发展。(3分)

本题解析:(1)此题考查阅读材料理解材料的能力,只要读懂材料完全可以很容易的回答问题。据材料一“昼出耘田夜绩麻”,可知当时的人们白天种地、晚上纺线织布,农业和家庭手工业相结合,自己生产的目的是为了满足日常生活的需要,而这些正是小农经济的显著特征。

(2)此题考查学生读图以及综合理解图表的能力,相对文字材料,对学生的要求较高。通过材料二柱状图的数字信息,分析清朝国家的总税收、农业税、工商税的变化趋势。农业税相对稳定、工商杂税逐步增长并超过农业税的趋势可以反映出的经济特征是:小农经济占主导,商品经济活跃。

(3)原因可以从时间着手分析:材料三提到中国的GDP在1700年至1820年间居世界首位,在19世纪的前70年里英国工业产量一直是世界首位,成为世界的工厂,联系所学知识,中国当时是封建社会,固守农耕经济,生产方式落后;而英国通过工业革命,实现机器大生产即可找到原因。

(4)本题为开放型的试题,学生可以有自己的观点,但需史实正确,论证充分。点评——中国古代农业经济的基本特点:生产规模——以家庭为单位的小农经济;所有制结构——以“地主土地所有制”为主体;产业结构——以种植业为主,家畜饲养业为辅;生产模式——精耕细作;经营方式——“男耕女织”(农业与家庭手工业相结合/自给自足)

考点:古代中国的经济·农业的主要耕作方式和土地制度·自然经济;新航路的开辟、殖民扩张与资本主义世界市场的形成和发展·工业革命·影响

本题难度:一般