微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 两汉之际,地处丝绸之路两端的国家是(? )

A.汉——身毒

B.汉——安息

C.汉——大食

D.汉——大秦

参考答案:D

本题解析:本题难度较小。考查丝绸之路的识记知识。两汉时期丝绸之路东西两端的国家是汉与大秦。故选D。

本题难度:一般

2、判断题 唐高祖废汉以来通行的五铢钱,改行“开元通宝”钱。此后,“开元通宝”成为历代钱币的一种范式,其原因之一是

[? ]

A、确立了钱币“圆形方孔”的形制

B、采用了新的材质

C、改变了以重量定钱币的传统

D、铸造技术更精良

参考答案:C

本题解析:

本题难度:一般

3、判断题 中国封建社会中,商品经济的发展离不开城市的繁荣。试用这一观点阐述唐朝、北宋、明清时期城市的发展情况。

参考答案:唐朝:唐代长安城承袭西周以来的城市布局并加以完善,实行整齐划一的坊市制,长安城市设东西二市,市内规划整齐,同类商店集中在一起,以便加强管理。北宋:城镇数量增多,坊市界限不复存在,市分散在城中形成街市,乡村也重新设市;市的启闭也不再设置时间;出现了夜市、晓市、鱼市等;汴京是当时最繁华的城市,还出现了娱乐场所瓦子(戏场),北宋时城市格局和功能发生重大演变。明清:在工商业发达的地区和交通要冲兴起了一大批以经济功能为主的工商业市镇,尤以江南地区为盛。这些城镇商业繁荣,人口密集,仅江南五府地区明朝中后期便兴起了30多个,清代前期则增长了204个。另外,对外贸易的港口城市规模也不断扩大。

本题解析:整个中国古代封建社会的发展历程中,商品经济的繁荣和城市的发展密不可分,商业的发展促使了城市的兴起与繁荣,而城市的发展又为商品经济提供了空间。回答本题时,要抓住“商品经济的发展离不开城市的繁荣”这一论点,重点概括三个时期城市中商品经济发展的相应特征和表现。

本题难度:简单

4、判断题 明后期松江人何良俊记述:“(正德)以前,百姓十一在官,十九在田…今去农而改业为工商者三倍于前矣。昔日原无游手之人,今去农而游手趁食(谋生)者又十之二三也。大抵以十分百姓言之,已六七分去农。"据此可知

A.工商业的发展造成了农业衰退

B.工商业的发展导致了社会结构的变动

C.财富分配不均引起贫富分化加剧

D.无业游民增加促成了工商业的发展

参考答案:B

本题解析:本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,材料中“今去农而改业为工商者三倍于前矣……大抵以十分百姓言之,已六七分去农。”说明明代农业从业人口减少,农民中有许多人改为从事工商业生产和发展,明代社会人员的结构成分也因此发展很大变化,所以答案选B,A C D三项表述错误不符合明代商品经济发展推动社会进步的史实。

本题难度:简单

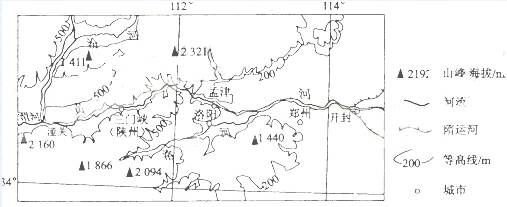

5、判断题 (60分)分析图文资料,完成下列各题。

材料一?《史记》记载,“关中之地,于天下三分之一,而人众不过什三。然量其富,什居其六”,这成为秦与西汉相继定都咸阳、长安,借以控辖全国的经济基础。由于长期的战乱与自然灾害等因素,关中地区经济衰退,隋唐虽定都长安,但主要依赖黄河中下游地区及江南的财赋。由于交通限制,粮食转运耗费巨大,唐前期中央政府常常搬迁至洛阳,以缓解长安及其附近地区的粮食压力。隋炀帝兴建的“东都”洛阳,与长安并称为“二京”,越来越具有战略意义。安史之乱后,唐中央政府全靠东南粮运支撑。史载,唐德宗时,“关中蝗,食草木都尽。旱甚,灞水将竭,井多无水”。百姓嗷嗷待哺,“聚泣田亩”。德宗曾因长安粮尽,得不到犒饷的禁军酝酿哗变,与太子相拥而泣。当得知发自扬州而中途受阻的运船已接受长安,德宗喜不自禁地跑到东宫对太子说:“米已至陕,吾父子得生矣!”

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

图6

材料二?中国是传统的农业大国,历来重视粮食生产。新中国建立以来,尤其是改革开放以来,我国大力发展农业,形成了水稻、小麦、玉米、大豆的专业化集中生产格局。近年来,我国粮食生产能力不断提高,突破了5亿吨。我国粮食保障能力不断增强,以世界7%的耕地,保证了20%以上人口的粮食需求。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出决定隋唐定都长安的主要因素。(6分)

(4)根据材料一并结合所学知识,分析隋唐时期洛阳成为“二京”之一的原因。(14分)

参考答案:(1)隋唐政治上与北周一脉相承,关中为政治中心区域;关中地理位置优越,战略地位重要。

(4)靠近经济发达的黄河中下游及江南地区;大运河的中心,全国财赋水陆转运枢纽;建有含嘉仓、洛口仓等大粮仓;政治、文化传统的影响。

本题解析:第(1)和第(4)小问属于历史题,回答时注意从材料中提取有效信息。(1)解答本问主要依据材料中所给信息。从政治上与前代的联系、地理位置等角度分析说明;(2)可从政治、经济、地理、文化传统等角度加以说明。

本题难度:一般