微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

1、判断题 阅读下列材料:12分

材料一

图一?牛耕图?图二?清代北京前门商业区

材料二?杭州人张瀚的祖先,(明)成化末年有织机一张,从事纺织,所织布精良,“每一下机,人争鬻之”,因此获利甚多。后来织机发展至二十余张,“家为大饶”,成为雇佣“机工”的“机户”了。

材料三?机器缫丝创于简村堡陈启沅,名日“丝偈”,以其用机器也;又名“鬼缏”(缏即线),以其交洋人也。丝比用手缏更细滑光洁,售价亦三分之一。每间丝偈大者女工六七百位,小者亦二三百位。每日每工得丝三两、四两不等。肇于光绪壬申之岁(即1872年),期年而获重利,三四年间,南、顺(即广东南海、顺德)。两邑相起继者多至百数十家。……计每丝偈以五百位为率,每年发出女工银约二万六七千员(即圆),远近胥(即都)蒙其利。?

——孙毓棠《中国近代工业史资料》第一辑下册

材料四?祝大椿办上海公益纱厂,“其初纯系华人资本,后为营业起见,利用怡和洋行以推广销路,让一部分股份给英人,改为中英合办”。

荣宗敬和荣德生号称“面粉大王”。荣家的保兴面粉厂是在两江总督刘坤一等人的直接支持下开办起来的。却遭到当地保守势力的阻扰,说工厂的兴建破坏了“风水”,将官司打到县衙。知县感到左右为难,只得向上禀告。刘坤一驳斥说:“士为四民之首,立论犹当持平。烟囱既隔城垣(该厂建在无锡西门外),何谓风水有碍?”反复再三,官司才告一段落。?

——以上材料摘自岳麓版高中教材必修二

请回答:

(1)图一和图二反映的经济活动之间有什么内在联系?(2分)

(2)依据材料二指出明成化年间出现的新的经济现象和其本质特征。(2分)材料三和材料二相比有何明显进步之处?(2分)

(3)材料四主要反映了哪些历史现象?(3分)

(4)据你所学知识,描绘一幅中国民族资本主义经济产生、发展到消亡的示意图。(3分)

参考答案:(1)商业经济的繁华建立在农耕经济发展的基础上。(2分)

(2)资本主义萌芽;雇佣剥削。(2分)采用机器生产,出现新的资本主义生产方式。2分

(3)发展艰难,在一定程度上依赖外国资本主义,寻求本国官府的庇护。(3分)

(4)作图要求:示意图上必须体现民族资本主义的产生、发展高潮、消亡。

本题解析:(1)第一问,材料一中的两幅图片都是中国经济发展过程中的某些反映,图一是农耕图,图二是清朝时期商品经济的繁荣。中国古代的经济政策是重农抑商的,所以繁荣的商业发展是在农业高度发达的基础上的,农业是商业与手工业的基础,所以二者关系很容易找到。

(2)第二问,有关于依据材料二指出明成化年间出现的新的经济现象和其本质特征的问题,明成化年间出现的新现象应该是资本主义萌芽,材料中的“成为雇佣‘机工’的‘机户’了”表明了这种现象的出现。这种现象的本质上特征是雇佣关系。有关于材料三和材料二相比有何明显进步之处的问题,首先需要明确材料三内容反映的现象是什么,然后再与材料二内容进行对比。

(3)第三问,材料四的内容主要反映的是在近代中国民族资本主义经济发展中的相关现象。材料中的“祝大椿办上海公益纱厂,......利用怡和洋行以推广销路,让一部分股份给英人,改为中英合办”表明中国民族资本主义发展中为了避免封建主义的压制而借助西方殖民力的现象。材料中的“...却遭到当地保守势力的阻扰,说工厂的兴建破坏了“风水”,将官司打到县衙...”表明民族资本主义发展受到了封建保守势力的干扰。

(4)第四问,中国民族资本主义经济发展十分的艰难,它产生于19世纪七十年代初,初步发展于甲午战争后,一战期间得到快速发展,蒋介石的国民政府统治时期得到第二次的快速发展,到了抗日战争时期民族资本主义经济的发展受到了本国封建主义、外国资本主义、本国的官僚资本主义的三重压迫,依据这些重要的时间结点来作图即可。

本题难度:一般

2、判断题 下图反映的历史事件是:

A.中国恢复在联合国合法席位

B.中国代表团参加日内瓦会议,并推动会议达成了有利于亚洲和世界和平的协议

C.中国代表团参加万隆会议,使陷入僵局的会议圆满成功

D.中国与日本正式建立起外交关系

参考答案:A

本题解析:结合所学知识,“CHINA”、“中国代表团成员喜形于色”反映的历史事件是1971年第26届联合国大会恢复了中国在联合国的合法席位。故选A。

点评:新中国恢复在联合国的合法席位,中美关系正常化,中日关系的改善促进了中国外交事业的发展,许多国家同中国建交,在国际上掀起一个同中国建交的热潮;打破了美国孤立遏制中国的局面,中国外交打开新局面。

本题难度:简单

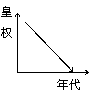

3、判断题 下列中国古代皇权消长图中,比较符合历史实情的是(?)

A? B? C?D

参考答案:B

本题解析:中国古代史上,皇权与相权是一对矛盾,但是呈现出来皇权不断地加强,相权不断地削弱的趋势。故选B。其它各项与史实不符。

点评:专制主义中央集权内部存在着两对矛盾:皇权与相权的矛盾和中央集权与地方分权的矛盾。总的趋势来看,是皇权和中央集权不断加强,相权与地方分权不断削弱。与此相关的削弱相权和地方分权的措施也需要掌握。

本题难度:一般

4、判断题 1948年年底到1949年初,中共中央决定执行“不承认国民党政府同各国建立的旧的外交关系,对于驻在旧中国的各国使节,只当普通侨民看待,而不当作外交代表看待”的外交政策。该外交政策是?(?)

A.“另起炉灶”

B.“一边倒”

C.“打扫干净屋子再请客”

D.“求同存异”

参考答案:A

本题解析:本题考查的是新中国的外交政策。由“不承认国民党政府同各国建立的旧的外交关系,对于驻在旧中国的各国使节,只当普通侨民看待,而不当作外交代表看待”可知这是“另起炉灶”的外交内容,故选A。

本题难度:一般

5、判断题 2010年9月30日《南方日报》刊文称:“如何给这些孩子(外来工子女)一张安稳的书桌,让他们像城市的孩子一样接受义务教育,是促进教育公平的重大课题。”其实中国古代很早就有思想家注意并提出了解决类似问题的方法或主张,这就是?

A.有教无类

B.罢黜百家,独尊儒术

C.存天理,灭人欲

D.经世致用

参考答案:A

本题解析:注意本题考查的是古代思想家提出的关于教育公平的主张。依据所学,A项是孔子提出的,主张不管什么人都应该接受教育,教育不应该有差别。故选A。B、C两项是为了加强中央集权,维护封建统治而提出的;D项主张关心社会现实,学以致用。B、C、D三项不符合题意。

本题难度:一般