|

高中地理知识点总结《大气受热过程》高频试题巩固(2017年最新版)(六)

2017-09-24 06:48:35

来源:91考试网

作者:www.91exam.org 【 大 中 小】

|

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

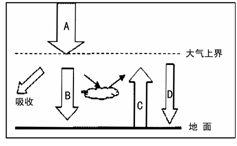

1、单选题 读大气受热过程示意图,完成题。

小题1:近地面大气的主要直接热源是

A.太阳辐射

B.地面辐射

C.大气逆辐射

D.大气辐射

| 小题2:对地面起到保温作用的是

A. A

B.B

C.C

D.D

参考答案:

小题1:B

小题2:D

本题解析:

小题1:近地面大气的主要直接热源是地面辐射,“地面暖大气”。

小题2:对地面起到保温作用的是D,D为大气逆辐射。

点评:本题难度较小,只要学生掌握大气的受热过程及原理即可作答。

【重难突破】大气的受热过程

1.大气的受热过程及原理

辐射

波长类型

与大气的关系

作用

太阳辐射

短波辐射

大气直接吸收少

加热地面

地面辐射

长波辐射

大气吸收大部分

大气的直接热源

大气辐射

长波辐射

一部分透过大气进入宇宙空间,一部分射向地面

补充地面辐射损失的热量

2.大气对太阳辐射的削弱作用和对地面的保温作用

(1)大气对太阳辐射的削弱作用包括吸收、反射和散射:吸收具有选择性,平流层中臭氧吸收紫外线、对流层中水汽和二氧化碳吸收红外线;云层愈厚,反射愈强;散射也有一定的选择性,蓝紫光最易被散射。

(2)大气对地面的保温作用:大气强烈吸收地面长波辐射,并通过大气逆辐射把热量还给地面,补偿了地面辐射损失的热量,从而起到 保温作用,又称为“温室效应”。

(3)人类活动:森林、水库和城市等因素也影响气温。

本题难度:一般

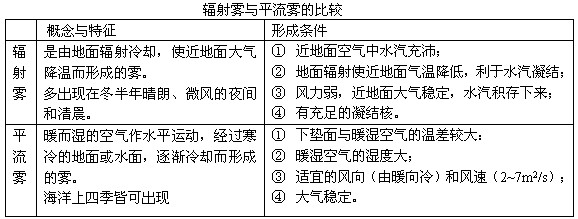

2、综合题 我国四川盆地是有名的误区,重庆冬季无云的夜晚或早晨,几乎80%是雾日,优势终日不散,有“雾都”之称。分局下述资料,结合所学知识,回答(1)~(4)题。

资料一:

? 雾是悬浮于近地面空气中的大量水滴或冰晶,使水平能见度小于1千米的现象。雾多出现在晴朗、微风,近地面水汽比较充沛且比较稳定或有逆温存在的夜间或清晨。

资料二:

(1)辐射雾和平流雾中,具有明显季节性特征的是__________雾。 (1)辐射雾和平流雾中,具有明显季节性特征的是__________雾。

(2)海洋上暖湿的空气流到的洋面上,一般形成__________雾。

(3)气象谚语“十雾九晴”中的“雾”一般指__________雾。

(4)重庆的雾大多属于辐射雾还是平流雾?分析形成原因。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

参考答案:(1)辐射

(2)平流

(3)辐射

(4)辐射雾

成因:①临近河流,空气中水汽充沛;

②夜间和清晨时,地面辐射使近地面气温降低,利于水汽凝结;

③受地形阻挡,风力弱,近地面大气稳定,水汽积存下来;

④工业污染多,有充足的凝结核;

⑤盆地地形,不利于雾的消散。

本题解析:

本题难度:一般

3、单选题 对流层大气的主要直接热源是:

A.太阳辐射

B.地面辐射

C.大气辐射

D.大气逆辐射

参考答案:B

本题解析:

本题考查大气的受热过程和大气的保温作用。大气对太阳辐射的吸收:具有选择性(大气中的臭氧和氧原子主要吸收紫外线;水汽和二氧化碳主要吸收红外线),而对太阳辐射中能量最强的可见光吸收很少,太阳辐射不是大气的主要直接热源。地面辐射:为长波辐射,除少部分透过大气返回宇宙空间外,绝大部分为大气中的水汽和二氧化碳吸收,因此,地面是低层大气主要的直接热源。大气逆辐射:大气在增温的同时,也向外放出红外辐射,也是长波辐射,其大部分辐射向地面,称大气逆辐射,补充地面热量的损失,对地面起到了保温作用。

所以本题选择B选项。

本题难度:一般

4、单选题 在晚秋或寒冬,老农为了保护农作物防御霜冻,常常燃烧植物秸秆制造烟幕。

下列叙述正确的是

A.使大气吸收了太阳辐射,保存在大气中,使大气温度增高

B.增强大气的逆辐射,使地面温度增高

C.最主要是想燃烧植物秸秆释放出的热量增温

D.制造烟幕减少地面辐射

参考答案:B

本题解析:本题考查大气的热力作用。人造烟幕能防御霜冻主要是由于烟幕能加强大气逆辐射,故保温效应好,使晚上气温不会太低,故B项正确。

点评:本题解题的关键是理解大气逆辐射的作用。难度较低。

本题难度:一般

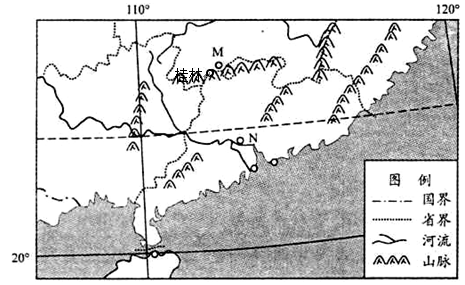

5、综合题 (31分)阅读下列材料,回答问题。

材料一?我国南部沿海部分地区图

(1)根据材料一,简述我国南部沿海地区地理位置对该地区经济活动的有利影响。(4分)

(2)材料一中M、N两地比较,受寒潮影响较小的是_______地(1分),试分析原因。(6分)

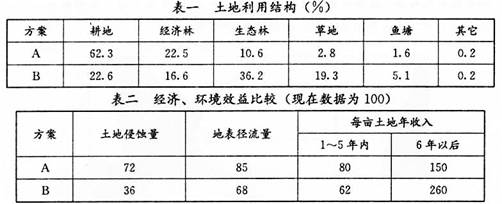

材料二上图中M地土地利用结构调整方案(表一)及经济、环境效益比较(表二)。

(3)结合材料一、二,M地的A、B两种土地利用结构调整方案中,你认为哪种方案更合理?试依据材料说出理由。(8分)

材料三?长三角与珠三角国际直接投资额和进出口贸易总额占全国比重的变化图

(4)与珠江三角洲比较,1992?2007年,长江三角洲国际直接投资额和进出口总额占全国的比重有什么变化?(4分)

材料四?广西桂林旅游资源分布图?

(5)结合材料四,从旅游资源的特点分析桂林市发展旅游业的优势条件。(4分)

(6)简要分析广西旅游业发展对当地的不利影响。(4分)

参考答案:

(1)1绝对(纬度)位置:位于北回归线附近(1分),

水热充沛(雨热同期),有利于农业生产(1分);

2相对(海陆)位置:位于我国大陆东南沿海地区(我国大陆东岸,南邻南海)(1分),

海陆交通便利(1分);

(2)N地(1分)?

1纬度位置:N地纬度相对较低(1分),

冬季气温相对M地温暖(1分)

2海陆位置:N地距南海近,冬季受海洋暖湿气流影响(1分),

气温较M地高(1分);

3海陆位置:N地距冬季风源地较远(1分),

受冬季风影响较M地小(1分);?

4地形:N地位于南岭以南(N地以北多山脉),山脉对冬季风阻挡作用(1分),

降温较M地少(1分)。?(选三点,得6分)

(3)方案B?理由: M地为低山丘陵(江南丘陵)地区(2分),

1方案B有利于充分利用山地垂直差异发展立体农业。(2分)

2方案B有利于保持水土,涵养水源,改善生态环境(2分);

3方案B有利于农业可持续发展,增加农民收入(2分)。

(4)1992~2007年,长江三角洲国际直接投资额和进出口总额占全国的比重持续增长(2分),

并超过珠江三角洲(2分)。?

(5)1多样性特点:桂林市有山峦、岩洞、寺庙等旅游资源(1分),

种类较多且各类资源数量较多(1分);

2地域性特点:石林、溶洞等喀斯特地貌、壮族少数民族文化习俗等旅游资源(1分)

在桂林市大规模分布,且密度大(1分);

(6)1大量开发石林、溶洞、温泉,导致地质灾害多发(2分);

2人造景点建设过多,导致生态破坏严重(2分);

3吸引大量国内外游客进驻,导致风景区环境污染明显(2分)。(选两点,得4分)

本题解析:

(1)地理位置从经纬度位置和海陆位置分析,经济活动从农业和工业方面分析;纬度位置:位于回归线附近,地处热带,雨热同期,利于农业发展;海陆位置:位于东南沿海,毗邻港澳,交通便利,利于工业发展。

(2)受寒潮影响小,说明气温较高,影响气温因素有:纬度位置、海陆位置、地形、冬季风、降水等方面分析;①地形和季风:观察图可知,M处山脉东西走向,为秦岭,位于山脉北坡,冬季受北方来的冷空气影响,M为迎风坡降温幅度大,N受山地阻挡,冷空气影响小;②海陆位置:N距海近,受海洋影响大,气温较高;③N地纬度较低,气温较M地高。

(3)M地位丘陵山地地区,农业发展时应在保护环境的前提下获得经济效益,所以方案B合理;方案B①有利于保持水土;②发展立体农业;③实现可持续发展

(4)观察图即可得出结论,长江三角洲国际直接投资额和进出口总额占全国的比重上升,超过珠三角。

(5)旅游资源特性从多样性、非凡性、季节性、地域性等方面分析;桂林旅游资源多样并具有独特的喀斯特地貌,所以应具有多样性和地域性。

(6)从环境污染和生态破坏分析;游客增多,生活垃圾增加,会带来污染;旅游、基础设施建设、交通等会导致生态破坏。

本题难度:一般

|