| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高中地理知识点复习《地理环境的地域分异规律》考点强化练习(2017年押题版)(二)

A.地处低纬的高海拔地区,太阳辐射强度大 B.地处山地迎风坡地带,年降水量大 C.受南部海洋沿河流北上的暖湿气流影响大 D.来自西部的暖湿气流在宽谷地带成云致雨 |

参考答案:

小题1:D

小题2:C

小题3:C

本题解析:

小题1:读图可以看出E地林线范围是3000~3200米,F地林线范围是4400~4600米,E地与F地的林线海拔相差应该是1200~1600米,故答案选D。

小题2:F地位于雅鲁藏布大峡谷处,南部西南季风从印度洋上吹来的暖湿气流可以通过河流谷地来到这里,使该地区温度比周围地区偏高,降水较多,林线偏高,答案选C。

小题3:图示东部地区为我国横断山区,山脉呈南北走向,海拔较低,在山脉走向影响下,林线呈南北走向,海拔高度较低,所以林线海拔较西部低,故答案选C。

本题难度:一般

2、单选题 该图为我国某山地垂直自然带分布示意图,根据图中提供的信息回答1~2题。 1.该山地南北坡自然带存在明显差异的主要影响因素是2.该地区在主导产业的发展过程中,如果不合理可能导致

1.该山地南北坡自然带存在明显差异的主要影响因素是2.该地区在主导产业的发展过程中,如果不合理可能导致

A.坡度大小

B.气温高低

C.光照强弱

D.降水多少

E.水土流失加剧

F.荒漠化面积扩大

G.次生盐渍化严重

H.森林覆盖率下降

参考答案:1. D

2. B

本题解析:1.根据该山山麓地带为温带草原,有针阔混交林的分布,该山为天山。相同自然带在北坡分布的海拔高。天山北侧受来自于大西洋和北冰洋的水汽影响,水分条件好。所以本题选择D选项。

2.该地区位于我国西北内陆地区,西北内陆地区主要为绿洲农业和畜牧业,如果不合理使用水资源和过度放牧,容易导致土地荒漠化。所以本题选择B选项。

本题难度:一般

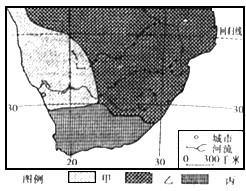

3、单选题 读“某大洲局部自然带分布示意图”(如下图),完成1—2题。

1、甲、乙、丙自然带分别为

[? ]

A.业热带常绿硬叶林带、热带草原带、热带雨林带

B.热带荒漠带、热带草原带、亚热带常绿硬叶林带

C.热带雨林带、热带草原带、亚热带常绿阔叶林带

D.热带草原带、亚热带常绿阔叶林带、热带荒漠带

2、乙自然带在图示区域的分布主要体现了

[? ]

A.经度地带分异规律

B.垂直地带分异规律

C.纬度地带分异规律

D.非地带性分异规律

参考答案:1、B

2、D

本题解析:

本题难度:一般

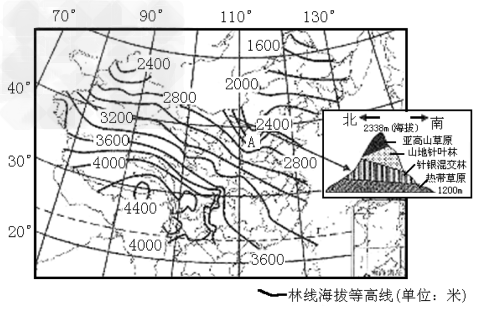

4、综合题 高山林线指山地森林分布的最高界限。读我国高山林线海拔等值线分布示意图以及阴山山地植被垂直分布示意图,回答问题。 1.描述我国高山林线的分布特点。

1.描述我国高山林线的分布特点。

________________________________________________________________________________

2.影响高山林线海拔高低的因素较多,主要有___________、____________等,图中A处高山林线海拔等值线向____________突出,影响的主要因素是_________________________。

3.图中显示大致相同纬度的东北和西北地区高山林线海拔有较大的差异,分析其特点并说明原因。

_______________________________________________________________________________

4.图中阴山山地自然带体现的是___________________地域分布规律,其北坡林线海拔比南坡(高或低),主要原因是________________________________________。

参考答案:1.分布特点:南方海拔高,北方海拔低。

2.纬度位置、大气降水、山地坡度(地形)等;南;地形(地势高,气温低)

3.特点:西北地区的高山林线海拔比东北地区的高。原因:我国西北地区气候干燥,夏季气温比东北地区高,热量条件好;受山地地形的影响,西北地区多地形雨,降水在一定范围内从山麓地带向上逐渐增多。

4 .垂直地带性、低。原因:阴山南坡为向阳坡和迎风坡,水热条件好。

本题解析:

本题难度:一般

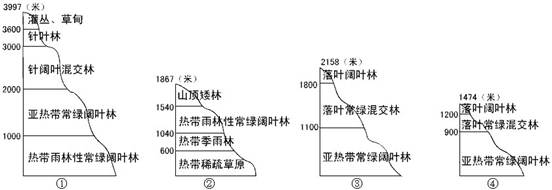

5、单选题 下图是我国四个山地的垂直地域分异示意图,读图回答 13 一 14 题。

小题1:四个山地中,①山地垂直植被类型最多的主要原因是

A.热量丰富

B.降水量大

C.相对高度大

D.纬度位置低

小题2:根据四个山地植被分布情况,判断它们的纬度由低到高依次是

A.①②③④

B.②①③④

C.②①④③

D.①②④③

参考答案:

小题1:C

小题2:B

本题解析:

小题1:根据图中信息不难判断四个山地中,①山地垂直植被类型最多,主要与相对高度大有关;②山地热带雨林性常绿阔叶林出现在山腰,说明该山地的纬度比①低。

小题2:由山麓自然带的分布可以得到答案为②①③④。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考地理知识点总结《人地关系思.. | |