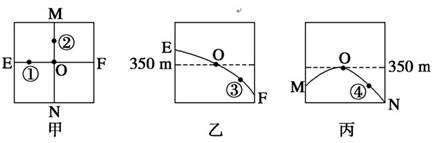

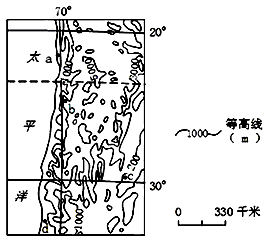

1、单选题 该图中,沿甲图E—F,M—N所作的地形剖面分别为乙图和丙图,读图完成问题。

1.甲图中地貌可能是2.①地比②地3.在一次较大的降水过程中,降落在④地的水体在坡面上的流向是

1.甲图中地貌可能是2.①地比②地3.在一次较大的降水过程中,降落在④地的水体在坡面上的流向是

A.山谷

B.山脊

C.鞍部

D.山峰

E.海拔高,坡度大

F.海拔高,坡度小

G.海拔低,坡度大

H.海拔低,坡度小

I.东北向西南

G.东南向西北

西南向东北

西北向东南

参考答案:1. B

2. B

3. D

本题解析:试题分析:

1.有丙图可知,EF剖面线两侧低,中间高,由此判断甲图中地貌可能是山脊。选B。

2.①地与②地的海拔比较方法,可把①地与②地的对应位置在乙丙图中标出(如下图所示),这样①地与②地的海拔高度与坡度大小就一目了然了。故选B。

3.由乙丙图可知O处海拔比F、N处高,根据“上北下南,左西右东”的原则,判断甲图所在区域的地势为西北高,东南低,因此在一次较大的降水过程中,降落在④地的水体在坡面上的流向是西北向东南,选D。

考点:本题组主要考查学生对地形剖面图的判读能力。

点评:抓住剖面线的变化趋势及变化特点,是解答本题组的关键。

本题难度:困难

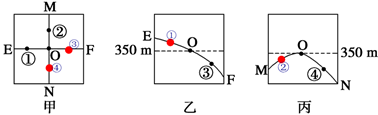

2、单选题 下图是经纬网图层和中国省级行政中心图层的叠加图,图中经纬线间隔度数相等。读图,回答下列各题。

1.经纬网的纬线间距为2.图上标出的经纬网格区中3.人口密度差值最大的两个网格区是4.从地形和降水条件分析,最易发生泥石流的网格区是

1.经纬网的纬线间距为2.图上标出的经纬网格区中3.人口密度差值最大的两个网格区是4.从地形和降水条件分析,最易发生泥石流的网格区是

A.3°

B.5°

C.8°

D.10°

E.②与③都处于暖温带

F.随地球自转,③的角速度比④小

G.从春分到夏至,①比④的昼长变化幅度大

H.从夏至到秋分,②比⑤的正午太阳高度角变化幅度大

I.①和④

G.②和③

③和⑤

④和⑤

①

②

④

⑤

参考答案:1. B

2. C

3. A

4. D

本题解析:试题分析:

1.读图,我国的省级行政中心最南位置的是海口,大约纬度是20°N,北京的纬度大约是40°N。材料中表明,经纬度间隔相等,所以可以算出纬线间距为5°。B对。A、C、D错。

2.读图结合上题分析,图示地区中③位于渭河平原,属于暖温带,②地应该是甘肃境内,为中温带地区, A错。地球自转的角速度,除南北两极为零外,其他地区都相同,所以,③④两地的自转角速度都相等, B错。从春分到夏至期间,太阳直射点北移,北半球纬度位置越高,其昼长变化幅度越大,①地纬度位置较高,所以昼长变化幅度比④地大, C对。从夏至到秋分日时段内,太阳直射点自北回归线向赤道地区移动,行动幅度是23.5°。②地纬度较高,正午太阳高度角较小,⑤地纬度位置较低,其正午太阳高度角要大于②地,但是两地都位于北回归线以北,正午太阳高度角的变化幅度是相同的,?变化幅度都是23.5°。D错。

3.人口密度是指单位面积土地上居住的人口数。表示人口密集的程度。我国人口密度的变化趋势是东部地区大,西部地区环境条件差,经济落后,人口密度小。图中①位于新疆地区,因地处内陆 ,气候干旱,人口少,人口密度很小。④位于我国中东部地区,大约在河南,人口密度大,所以A对。②和③都位于西部地区,自然环境较差,人口密度相差较小,B错。⑤位于四川西部地区,属于西部地区,人口较少,人口密度较小,C错。④和⑤两地人口密度差值较大,但是比①和④的人口密度差值小,所以D错。

4.⑤位于我国西南地区,地形崎岖,地质条件复杂。属于亚热带季风气候,降水多,且多暴雨,如果植被破坏,容易引发泥石流等地质灾害。D对。图中①地气候干旱,不会多泥石流灾害,冬季多暴风雪、春季多沙尘暴等气象灾害。②地位于西北地区,气候干旱,多沙尘暴灾害。④地应是位于秦岭以南的江汉平原地区,植被较多,有洪水灾害,泥石流发生较少。所以A、B、C错。

考点:该题考查经纬网基本知识,地球运动的地理意义,人口的空间变化,中国自然灾害类型与分布。

本题难度:困难

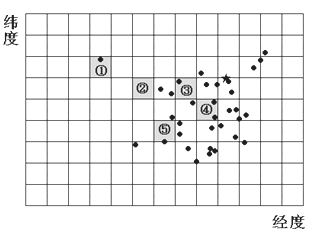

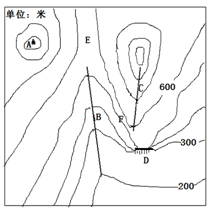

3、单选题 读图,回答问题。

1.假设该图为等高线地形图,L为河流,则图中箭头正确表示河流集水方向的2.假设图中曲线为等高线,L为河流,且图中等高距为100 m,由图中a和b的数值可能是

1.假设该图为等高线地形图,L为河流,则图中箭头正确表示河流集水方向的2.假设图中曲线为等高线,L为河流,且图中等高距为100 m,由图中a和b的数值可能是

A.①

B.②

C.③

D.④

E.1 100、1 250

F.1 100、1 350

G.1 400、1 150

H.1 400、1 250

参考答案:1. A

2. D

本题解析:本题考查等高线地形图的综合分析。

1.根据河流流向与等高线凸向相反的规律,可判定河流流向及等高线a的数值应大于1300,根据等高线“大于大的,小于小的”规律,b处为一洼地,故B、C项错误。集水方向应大致垂直于等高线,由高处指向低处,并指向河流,D项错误。

2.根据上题并结合等高距可计算出a的数值为1400 m ,b的数值在1200~1300 m之间,故D项正确。

本题难度:一般

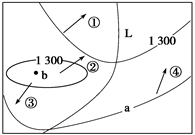

4、单选题 2011年10月,欧洲南方天文台将在图7中某处选址建天文台,安装世界最大的天文望远镜。读图,完成下题。

【小题1】天文台的最佳选址是( )

A.a地附近

B.b地附近

C.c地附近

D.d地附近

1.图示区域内D悬崖顶部最大高度可能为:2.对图中各点的叙述,正确的是:

1.图示区域内D悬崖顶部最大高度可能为:2.对图中各点的叙述,正确的是: