| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考地理答题技巧《区域地理环境与人类活动》高频试题强化练习(2017年最新版)(八)

A.淡水养殖业 B.甘蔗种植业 C.甜菜种植业 D.造纸和化工 |

参考答案:小题1:D

小题1:A

小题1:A

本题解析:本题考查我国的区域地理比较分析。

小题1:根据图示的海陆位置和重要地理事物判断,甲为长三角,为我国最大的综合性工业基地。乙为珠三角。

小题2:河口三角洲地区河网稠密,故都适宜发展淡水养殖;长三角位于亚热带,故适宜甘蔗种植,甜菜种植分布我国北方地区;造纸和化工不属于第一产业。

小题3:甲为长三角,人口稠密,人均耕地少;河网稠密,故耕地较分散,耕地类型为水田;由于长期种植水稻,形成了耕作土壤—水稻土肥沃。

本题难度:一般

3、综合题 阅读材料,回答下列问题

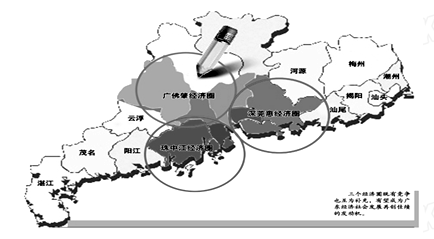

材料一:《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年)》规划的“广佛肇”、“珠中江”和“深莞惠”三个经济圈如下图:

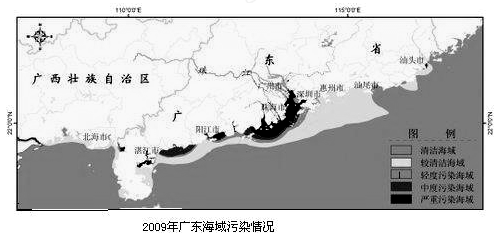

材料二:国家海洋局南海分局在广州发布《2009年南海区海洋环境质量公报》,广东沿海3个海洋生态监控区全部处于不健康或者亚健康状态。

(1)《规划纲要》把广州佛山和肇庆规划为一个经济圈的原因是什么?

(2)广东按照十一五规划“进一步转变发展观念,创新发展模式,提高发展质量,增强发展动力,努力当好落实科学发展观的排头兵”的总体要求,应加快哪些方面发展?

(3)从材料二图可推知,最为污染严重的海域是?,污染源来自?,制成此图主要运用哪些地理信息技术?。

(4)概述珠江口海域生态监控区连续5年处于不健康状态的主要原因。

参考答案:

(1)广州、佛山、肇庆山水相连,经济社会联系密切;经济互补性非常强;为广佛两市产业转移提供更广的空间,促进广佛两市产业结构优化和整体实力的提升;扩大广佛同城化及广佛都市圈的效应和辐射影响;有利于为肇庆创造良好的发展机遇,融入珠三角核心区,承接广佛两市产业转移和劳动力转移,吸纳生产要素向肇庆集聚,从而加快肇庆的发展,缩小与珠三角发达地区的发展差距。

(2)加快转变经济增长方式;加快提高自主创新能力;加快推进经济国际化和体制创新;加快促进城乡区域协调发展;加快建设绿色广东;加快推进和谐社会建设

(3)珠江口;沿海城市工业和市政排污、河流携带入海的污染物等陆源污染物;RS和GIS

(4)污染加重;天然海岸被大量人工岸线取代;红树林被破坏等

本题解析:第(1)题从广州佛山和肇庆它们之间的距离、经济发展的互补性、产业转移等方面去回答。第(2)题结合“创新发展模式,提高发展质量”“落实科学发展观”等提供发展方向。如:经济增长方式的转变;自主创新能力;经济体制的创新;城乡协调发展;和谐社会的建设;绿色环保建设等。第(3)题读图例可知:最为污染严重的海域是珠江口;污染源主要是沿海城市工业和市政排污、河流携带入海的污染物等陆源污染物;所用到的地理信息技术是遥感和地理信息系统,遥感主要获取污染海域的信息,然后利用地理信息系统分析处理,制成所需要的图示。第(4)题珠江口海域因污染加重;天然海岸被大量人工岸线取代;红树林被破坏等,所以处于不健康状态。

点评:本题考查珠江三角洲地区划分为同一经济圈的原因及发展方向、沿海海域的污染状况,试题难度中等,解题关键是理解经济圈的含义及划分的意义,会结合图示判断海域的污染状况,进而判断污染源,掌握地理信息技术应用特点。

本题难度:一般

4、单选题 谚语、对联、诗歌、民歌等形象地反映了各地的地理特征。结合所学知识,回答3—5题。

小题1:唐代著名诗人王维曾有“劝君更进一杯酒,西出阳关无故人”的诗句。其中,阳关位于哪个省?当时发展成古城的区位因素是什么??

A.甘肃军事

B.甘肃交通

C.新疆军事

D.新疆交通

小题2:上联“万里长城山海关,龙头为首”,下联“独门绝技少林寺,天下无双”反映的人文景观所在的省级行政区分别是?

A.四川、福建

B.河北、河南

C.北京、河南

D.山西、安徽

小题3:“一年无四季,一日见四季”、“水在地下流,禾在田中枯”描述的地理特征对应的地形区分别是?

A.内蒙古高原、华北平原

B.塔里木盆地、长江中下游平原

C.青藏高原、云贵高原

D.云贵高原、黄土高原

参考答案:

小题1:A

小题2:B

小题3:C

本题解析:略

本题难度:简单

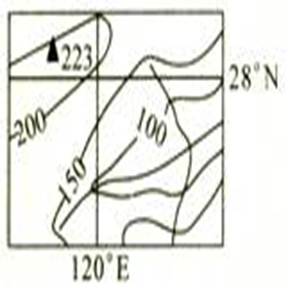

5、单选题 读图,回答下题。

与该地相比,东北平原农业的优势条件是

A.土壤肥沃

B.地势平坦

C.水源充足

D.热量丰富

参考答案:A

本题解析:根据图示的经纬度位置判断,该地区位于我国南方低山丘陵地区,由于较东北地区纬度低,故水热条件较充足,但该地区红壤广布,而东北地区地广人稀、黑土肥沃,利于农业生产。

点评:本题难度一般,能抓住图示的经纬度信息准确进行区域定位是解题的关键,并能掌握我国不同区域地理的自然地理环境特征即可。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高中地理知识点总结《中国地理》.. | |