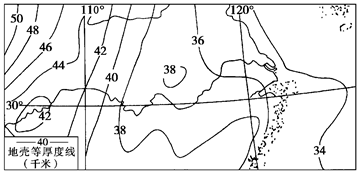

1、单选题 图为“我国部分地区地壳等厚度线分布图”。读图,回答下题。

1.地壳的主要特征是2.图示区域中

1.地壳的主要特征是2.图示区域中

A.厚度均一

B.与岩石圈范围一致

C.由岩石组成

D.组成物质处于熔融状态

E.地壳越厚的地方地势就越高

F.44千米等厚度线为南北走向

G.地壳厚度大致由西向东递增

H.单位距离的地壳厚度差西部大于东部

参考答案:1. C

2. D

本题解析:本题考查等值线的综合判断和地壳厚度的基本特征。

1.地壳厚度分布不均,大洋地壳较薄,陆地地壳较厚,且陆地大范围的固体表面,海拔越高,地壳越厚,故A错误;地壳是由岩石组成的,岩石圈包括地壳和上地幔的顶部。

2.地壳厚度的变化趋势可由图形中地壳等厚度线数值的变化得出结论:由东向西逐渐增厚。

点评:本题解题的关键是掌握地壳的基本特征和图示等值线的正确判读。难度一般。

本题难度:困难

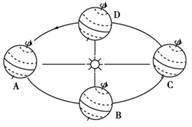

2、单选题 读地球公转示意图,回答问题。

1.在地球由D向A运动的过程中,我国出现的文化现象是2.在地球由B向C运动的过程中

1.在地球由D向A运动的过程中,我国出现的文化现象是2.在地球由B向C运动的过程中

A.吃月饼,共庆团圆

B.荡秋千,踏青插柳

C.放鞭炮,守岁迎春

D.望双星,鹊桥相会

E.北半球白昼变长,但短于夜

F.南半球白昼变长,并长于夜

G.太阳直射点的移动方向是向北

H.公转速度变慢

参考答案:1. B

2. B

本题解析:本题考查地球的公转。

1.由地球公转方向和太阳直射点的位置,可判断出D为春分日;A为夏至日;B为秋分日;C为冬至日。进而可判断四个选项中地球所处的位置。

2.由秋分日到冬至日的过程中,太阳直射南半球,并向南移动,故北半球白昼变短且短于夜;南半球白昼变长且长于夜。

本题难度:困难

3、单选题 读图(阴影部分表示黑夜),据此回答问题。

1.此时太阳直射点的地理坐标是2.此时有两条经线两侧日期不同,这两条经线是

1.此时太阳直射点的地理坐标是2.此时有两条经线两侧日期不同,这两条经线是

A.0o,60oE

B.30oE,30oW

C.0o,120oE

D.0o,30oE

E.0o,180o

F.0o,150oW

G.150oW,180o

H.180o,150oE

参考答案:1. D

2. C

本题解析:1.由题意可知图中的阴影和非阴影的分界线(60°W)应为晨线,且地方时为6点,所以太阳直射点的经线应为12点所在的经线(30°E)。晨线与某一经线重合(过极点),可以推断为二分日,太阳直射赤道,因此第5题选D;

2.划分日期2条重要经线:0点所在经线和国际日期变更线(理论上为180°经线),所以第6题选C

本题难度:简单

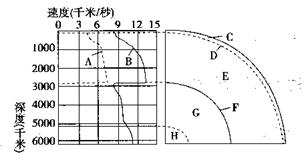

4、单选题 读图“地震波速度与地球内部构造图”,完成问题

1.以下关于地球内部圈层的说法正确的是2.以下关于软流层和岩石圈的说法正确的是

1.以下关于地球内部圈层的说法正确的是2.以下关于软流层和岩石圈的说法正确的是

A.左图中的A代表纵波,传播速度较快,只能在固态中传播

B.右图中的不连续面D称为古登堡面,以此划分地壳和地幔

C.地壳平均厚度约17千米,各地厚薄一样

D.以图中不连续面F为界划分地幔和地核,此处波速变化明显说明两处物质相差很大

E.软流层是岩浆的发源地,分布在上图C层的底部

F.软流层位于上图G层的上部,原因是此处横波消失说明此处不是固态物质

G.岩石圈就是图中C部分

H.岩石圈包括地壳和上地幔顶部

参考答案:1. D

2. D

本题解析:试题分析:

1.图示B的波速较A快,故判断B为纵波,A为横波,A错误;图示D为分界地壳和地幔的莫霍界面,B错误;地壳的平均厚度17KM,但地壳的厚度分布不均,C错误。图示F为地下深处2900KM的古登堡界面,分界地幔和地核。D正确。

2.软流层是岩浆的发源地,分布于地幔的上层,AB错误;岩石圈是指软流层以上由岩石组成的部分,包括地壳和上地幔顶部,D项正确。

考点:本题考查地震波和地球内部结构划分。

点评:本题解题的关键是抓起地震波的传播特征和地球内部圈层划分的基本特征。

本题难度:简单

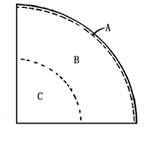

5、单选题 读图“地球内部构造图”,回答问题(10分):

(1) 图中虚线处两个界面的名称:AB间: 面、BC间: 面。

(2) 三个圈层名称:A: B: C: 。

(3)A、B、C三个圈层中,横波不能通过的是 层,软流层位于 层之中。

(4)A表层以外的由大气、水体和生物组成的自然界划分为三个圈层:

圈、 圈、 圈。

参考答案:(1) 莫霍 古登堡 (2)地壳 地幔 地核

(3) C B (4) 大气 水 生物

本题解析:(1)(2)地球内部按地震波传播速度发生明显变化的莫霍界面和古登堡界面划分为地壳、地幔和地核。(3)横波只能通过固体,而不能在液态中传播,而C圈层的上部外核呈液态或熔融状态,故横波不能通过,软流层位于上地幔的上部,即B层。(4)A表层以外应表示地球的外部圈层,包括大气圈、水圈和生物圈。

考点:本题考查地球的内部结构。

点评:本题难度低,对于此类基础性试题,学生应加强对课本基础知识的落实。掌握地球内部圈层的划分、界线和各圈层的基本特征等基本内容即可。

本题难度:一般