|

|

|

高考地理知识点《地壳物质循环及地表形态的塑造》试题预测(2019年最新版)(二)

2019-05-29 08:05:40

【 大 中 小】

|

1、综合题 (10分)下图A、B、C是某条自然河流不同河段上的横截面剖面图。分析回答问题。

(1)根据图中信息判断A、B、C三图按河流流向的顺序排列是_______________。(2分)

(2)河流A、C两处形成河谷的原因分别是什么?B处沉积物较厚的原因是什么?(3分)

(3)A处森林资源的环境主要功能有哪些?如果不合理采伐,河流的水文特征将产生怎样的变化?(5分)

参考答案:

(1)A、C、B(2分)

(2)A位于断层处,岩石破碎,易被侵蚀成谷地(1分);C位于背斜顶部,岩石受张力作用破碎,易被侵蚀成谷地(1分);B位于河流下游,水流平缓,泥沙易淤积,形成冲积平原,沉积物较厚(1分)。

(3)保持水土;涵养水源;调节气候(1分)。A处河流的补给量可能减少;河流流量季节变化增大;河流含沙量增大;下游淤积加剧,河床抬高,洪涝灾害加剧。(4分)

本题解析:略

本题难度:一般

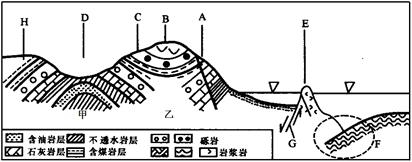

2、综合题 读沿北回归线的东西向某剖面图,完成下列问题。(10分)

(1)从地质构造上看属于向斜的字母是 ,图中共有 条断层,B处地形形成的原因是 。

(2)图中的虚线圈F属于板块的 边界,该地带往往形成 。

(3)若开采石油、天然气,应在 处。(填字母)

(4)若F处在太平洋板块中,则E点应处在 板块中,若E点为我国的台湾岛,该岛多地震的原因是 。

(5)若在甲、乙两处要选择一处打隧道,应该选择在 处,因为 。

参考答案:(1)B 2 向斜槽部受挤压,岩性坚硬不易被侵蚀,易形成山地。

(2)消亡 海沟

(3)D

(4)亚欧 位于板块交界处,地壳活动频繁。

(5)甲或D 甲处岩层向上拱起,起天然支撑作用;甲处不易积水。

本题解析:本题考查地质构造和板块运动。(1)图示B处中间岩层向下凹,判断为向斜。图示A、G两处为断层。B处为向斜山,成因主要从内外力作用角度分析。(2)图示大洋板块向下俯冲,大陆板块向上抬升,判断为板块的碰撞,即消亡边界,大洋板块向下俯冲,形成海沟。(3)背斜储油,向斜储油。(4)E为太平洋东侧的亚欧板块。地震的成因主要从板块交界处,地壳运动活跃分析。(5)隧道应建于背斜结构,拱形弯曲起支撑作用,符合力学原理,且不易积水。

本题难度:困难

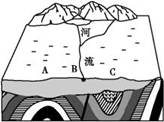

3、单选题 读图,回答问题:

小题1:制约图中河流流向的主要因素是:

A.地貌和地形

B.降水量和褶皱

C.褶皱和断层

D.地形和断层

| 小题2:如果在该地区地下发现有丰富的油气资源,油井的合适位置是:

A.A处

B.B处

C.C处

D.A处和C处

|

小题3:图示地区内、外力作用发生的先后顺序是( )

A.断裂、褶皱、侵蚀、堆积

B.褶皱、断裂、堆积、侵蚀

C.侵蚀、褶皱、堆积、断裂

D.褶皱、断裂、侵蚀、堆积

参考答案:

小题1:D

小题2:A

小题3:D

本题解析:

小题1:结合图示,河谷发育的地形岩层为破裂带,即断层处,断层地带易被侵蚀形成河谷,地势高低决定了河流的流向。

小题2:图示A处中间岩层向上拱起,为背斜,而C处中间岩层向下凹,为向斜。油气资源往往储藏在背斜构造中,而向斜处容易储水。

小题3:由断层切断褶皱构造,可推断出该地区先形成褶皱后形成断层;由褶皱顶部岩层缺失,且上面存在沉积岩(或沉积物),可判定该地区在褶皱和断层形成之后又遭受外力侵蚀,最后发生了堆积作用。

点评:本题有一定难度,解题的关键是能正确判断地质构造,应用地质构造对地貌、资源分布和地质作用的过程的影响等内容分析。

本题难度:一般

4、单选题 下列“地貌示意图”中属于流水侵蚀作用形成的是( )

参考答案:A

本题解析:根据图示的地貌景观分析:a图表示桂林山水,属于流水侵蚀而形成的地貌;b图表示火山喷发,属于内力作用而形成的地貌;c图表示花岗岩地区的球状风化地貌,属于风化作用而形成的地貌;

考点:本题考查外力作用与地貌。

点评:本题难度一般,属于基础性试题,解题的关键是能结合图示判断地貌景观,结合内力作用和外力作用的差异分析。注意区别地貌景观的差异。

本题难度:一般

5、单选题 以下叙述正确的是

A.压力或张力过大发生断裂,产生位移形成断层

B.压力或张力过大都能形成褶皱

C.岩体发生破裂就是断层

D.压力过大先形成断层,后形成褶皱

参考答案:A

本题解析:本题考查地质作用。B项压力或张力过大都能形成断层;错误。C项岩体发生断裂且两边岩层发生错位,而形成断层;错误。D项压力过大,先形成皱褶再形成断层;错误。

本题难度:一般