| 高考省级导航 | |

|

|

| 高考省级导航 | |

|

|

|

高考地理答题技巧《大气运动》考点预测(2019年押题版)(八)

A.① B.② C.③ D.④ |

参考答案:

【小题1】A

【小题2】C

【小题3】A

【小题4】C

本题解析:

【小题1】看清楚题目关键词“直接热源”,本题是基础性问题,可以直接记忆清楚近地面大气的直接热源是地面;由图也可以知道,太阳辐射传递到地面,然后由地面指向大气,所以近地面大气的直接热源是地面,故选项A正确。

【小题2】正确理解大气的保温作用。大气的保温作用是大气对地面的保温作用,它主要是通过大气逆辐射,将大气辐射的大部分热量返还给地面,使地面的热量不至于散失过多,从而对地面起到保温作用,故选项C正确。

【小题3】注意题干中①②③④的含义。本题主要考查大气对太阳辐射的削弱作用;当白天多云时,云层较厚,反射太阳辐射的能力强,到达地面的太阳辐射少,地面温度较低,地面辐射就弱,因而大气获得的地面辐射少,气温低,故选项A正确。

【小题4】注意题干关键词“多云的夜晚”; 夜晚没有霜冻,说明夜晚降温幅度小,多云的夜晚,云层对地面的大气逆辐射强,故选项C正确。

考点:本题考查大气受热过程。

本题难度:一般

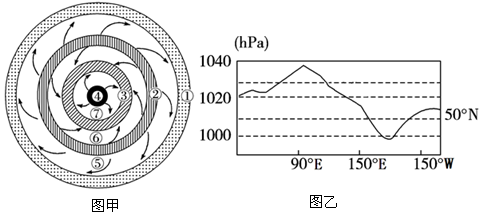

2、综合题 读“北半球气压带、风带分布示意图(箭头表示风向)(图甲)”和“某月近地面气压沿50°N纬线的变化图(图乙)”,回答下列问题。(10分)

(1)在图甲中基本看到气压带①的全部,说明此时是北半球的 季节。请说出判断的理由。(4分)

(2)图甲中各气压带中,少雨的是 。(填数字)(2分)

(3)分析图乙中气压沿50°N纬线出现差异的主要原因。(2分)

(4)图乙所示时期,我国北方可能出现的气象灾害有 。(至少写两个)(2分)

参考答案:

(1)夏、 气压带和风带北移.

(2)②、④

(3)大致以150°E为分界,西侧是陆地气压较高,东侧是海洋气压较低,因此形成差异的主要原因是海陆热力性质差异.

(4)沙尘暴、寒潮

本题解析:

(1)此时北半球的气压带和风带整体北移,说明此时是北半球的夏季.

(2)从图可以看出,①是赤道低压带,③是东北信风带,②是副热带高气压带,⑥是西风带,⑤是副极地低气压带,⑦是极地东风带,④极地高压带,一般来说,低气压降雨多,高气压带降水少,所以②和④降水少.

(3)从右图可以看出,气压大致以150°E为界,因为150°E以西是陆地,150°E以东是海洋,因海洋与陆地热力性质的差异,出现不同的气压,在陆地形成了高气压,在海洋形成了低气压.

(4)此时受陆地高气压的影响,气流寒冷干燥,容易形成沙尘暴和寒潮天气.

考点:本题考查气压带、风带和天气系统的有关知识.

本题难度:一般

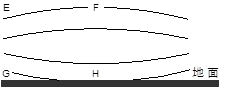

3、单选题 下图为等压面图,图中4处按气压从低到高的正确排序是

A.EFHG

B.GHFE

C.EFGH

D.HGFE

参考答案:A

本题解析:本题考查热力环流。由于地面冷热不均而形成的空气环流,它是大气运动最简单的形式。受热地区空气上升,近地面气压低,受冷地区空气下沉,近地面气压高,高压处等压面向上凸起;低压处等压面向下凹陷。图中G处气压最高,H其次。E处气压最低。所以本题选择A选项。

本题难度:一般

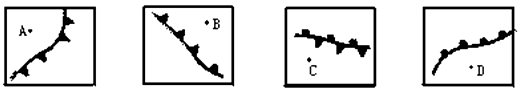

4、单选题 下图所示四幅冷、暖锋示意图中,A、B、C、D四地大致位于同一纬度,此时气温最低、气压最高的地点是(不考虑地形和海陆因素)( )

参考答案:A

本题解析:图中B、C、D分别位于冷锋锋前、准静止锋附近暖气团一侧、暖锋锋后,三地均受暖气团控制,而A地位于冷锋锋后,受冷气团控制,气温低、气压高。

考点:锋与天气

本题难度:一般

5、单选题 近年来,长江三角洲在经济发展的同时,出现了热岛效应、咸湖侵袭、滩涂冲刷等一系列环境问题。据此完成题。

小题1:长江三角洲区域性热岛效应比较明显的主要原因是( )

①能源消耗加大 ②城市人口剧增 ③水域面积扩大 ④市郊农业发展

A.①②

B.③④

C.②④

D.①③

小题2:上海在长兴岛北侧边滩筑堤建成青草沙水库。该水库主要功能是( )

A.防止洪水泛滥

B.扩大湿地面积

C.开发旅游景点

D.提供优质水源

小题3:下列因素中,可能使长江三角洲滩涂遭受侵蚀与海岸线后退的是( )

①上游输沙量降低 ②风暴潮频发 ③长江径流量加大 ④海平面上升

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

参考答案:

小题1:A?

小题2:D?

小题3:C

本题解析:

小题1:城市人口剧增,城市规模扩大,工业发展,交通工具增多,消耗能源增加,释放的热量增多,正确答案选A。

小题2:上海人口众多,经济发达,生产生活需水量大,再加上水污染严重,属于水质型缺水城市。青草沙水库是上海提供优质水源的水库之一。正确答案选D。

小题3:上海输沙量减少,沿海滩涂生长减缓;风暴潮频发,造成海浪侵蚀作用加大;海平面上升会淹没沿海低地。正确答案选C。

本题难度:一般

| 【大 中 小】【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 | |

| 下一篇:高考地理必备知识点《人地关系思.. | |